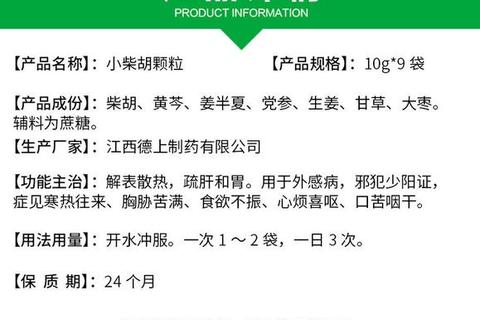

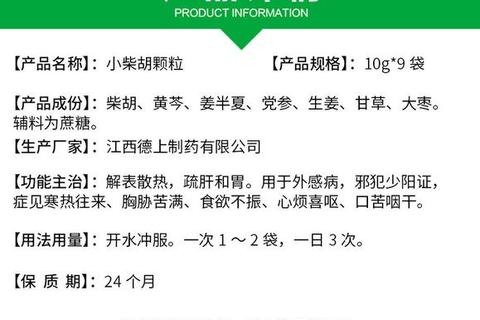

在季节更替或情绪波动时,许多人会出现低热反复、胸闷胁痛、食欲不振等不适,这些症状往往提示着身体处于“半表半里”的亚健康状态。作为中医经典方剂小柴胡汤的现代剂型,小柴胡颗粒通过多靶点协同作用,成为调节这类复杂症候的常用药物。其核心功效——解表散热、疏肝和胃与免疫调节——背后蕴含着传统医学智慧与现代药理学研究的深度结合。

作用场景

适用于外感病初起阶段,特别是寒热往来(体温忽高忽低)、头痛咽干、鼻塞流涕等症状。典型表现为感冒初期出现的低热缠绵(通常低于38.5℃)伴轻微恶寒。

科学解析

1. 成分协同效应:柴胡中的柴胡皂苷可抑制前列腺素合成,黄芩苷则通过阻断NF-κB通路降低炎症因子释放,二者协同实现温和退热。

2. 抗病毒机制:活性成分槲皮素、黄芩素等能抑制甲型流感病毒H3N2亚型的神经氨酸酶活性,阻断病毒复制周期。临床数据显示,早期使用可使感冒病程缩短1.2-1.8天。

3. 黏膜保护:生姜中的姜酚促进呼吸道纤毛运动,加速病原体排出;大枣多糖则增强黏膜屏障,减少病毒入侵。

使用提示

• 体温超过38.5℃需及时就医,避免单独使用

• 风热感冒(黄痰、咽痛明显)可联用板蓝根颗粒,风寒感冒(清涕、畏寒)需配合生姜水

作用场景

针对肝胃不和引发的胸胁胀满、嗳气反酸、情绪抑郁等症状,常见于慢性胃炎、经前综合征、焦虑状态人群。

作用机制

1. 神经内分泌调节:柴胡-黄芩药对可降低血浆皮质醇水平,调节下丘脑-垂体-肾上腺轴,缓解应激性胃肠功能障碍。

2. 消化系统修复:

3. 代谢改善:临床研究表明,连续用药4周可使肝郁脾虚型消化不良患者的胃电节律异常率下降37%。

特殊配伍方案

• 肝郁脾虚:联用四君子丸增强健脾效果

• 胆汁反流:配合铝碳酸镁片保护胃黏膜

双向调节特性

不同于单纯的免疫增强剂,小柴胡颗粒通过多通路实现精准调控:

临床应用延伸

1. 慢性炎症管理:对自身免疫性肝炎患者,可降低ALT水平且不引起免疫过度抑制

2. 肿瘤辅助治疗:化疗期间使用可改善NK细胞活性,减少抑制发生率

3. 过敏调节:抑制肥大细胞脱颗粒,缓解过敏性鼻炎喷嚏频率

阶梯式用药方案

| 症状阶段 | 用药方案 | 疗程建议 |

|-|--||

| 急性期(1-3天) | 2袋/次,3次/日 + 对症治疗 | 不超过5天 |

| 亚急性期(4-7天) | 1袋/次,2次/日 + 生活方式干预 | 2-4周 |

| 慢性调理期 | 隔日1袋 + 中医体质调理 | 不超过3个月 |

特殊人群注意

• 孕妇:孕早期禁用,中晚期需评估肝肾功能后使用

• 儿童:3岁以上按体重调整剂量(0.3g/kg)

• 代谢疾病患者:糖尿病患者选择无蔗糖剂型,高血压患者监测血压波动

药物相互作用预警

× 避免与洛匹那韦/利托那韦联用(可能降低抗病毒效果)

√ 与益生菌制剂间隔2小时服用,避免微生物活性破坏

作为“和法”代表方剂,小柴胡颗粒的核心价值在于恢复机体自稳状态。但需注意:其解表作用不替代退烧药,疏肝功效不等同抗抑郁剂,免疫调节更非万能滋补品。建议在出现“寒热交替、口苦胁痛、情绪胃肠联动不适”三联征时优先考虑,配合舌诊(舌边红、苔薄白)作为使用指征。正确理解其“系统调节剂”的定位,方能发挥传统医药的现代价值。