中医妇科调治注重整体观念与辨证施治,强调通过调节气血、平衡阴阳来改善女性特有的生理病理状态。以下从常见妇科问题切入,结合中医经典理论与现代实践经验,提供科学解析与实用建议。

一、月经失调的中医调治

症状与病因

月经周期异常(如提前、延后、闭经)、经量过多或过少,常伴随腰酸、乏力、情绪波动等。中医认为其核心病机涉及肾虚、肝郁、脾虚等,例如肾精不足导致冲任不固,肝气郁结引发气血失调。

中医周期疗法

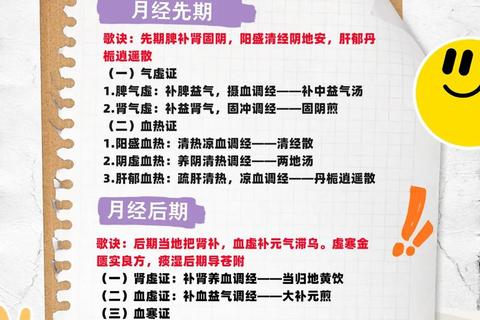

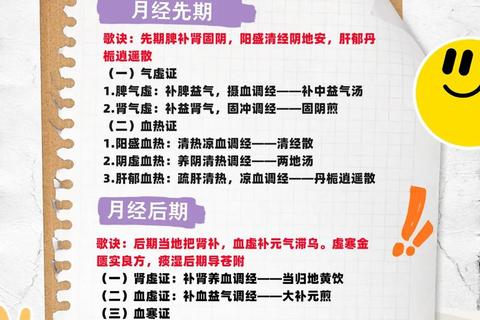

根据月经不同阶段生理特点分阶段调理:

月经后期(卵泡期):以补肾填精为主,推荐促卵泡汤(熟地、党参、菟丝子)促进内膜修复。

排卵期:加入活血药如促排卵汤(当归、红花、香附)促进气血流通。

黄体期:温肾助阳,常用促黄体汤(川断、肉苁蓉)以稳固黄体功能。

经前期:活血调经,选用桃红四物汤帮助经血顺利排出。

居家调理建议

经期避免生冷饮食,可饮红糖姜茶温经散寒。

情绪波动明显者,日常可按摩太冲穴(足背第一、二跖骨间)疏肝解郁。

二、痛经的辨证施治

典型症状与分型

寒凝血瘀型:经前小腹冷痛,得热则减,经血暗紫夹块。推荐艾附暖宫丸或外敷吴茱萸热敷包。

气滞血瘀型:经前胀痛,经血不畅。可用化膜汤(生蒲黄、三棱、莪术)活血化瘀。

气血虚弱型:经后隐痛,伴头晕乏力。建议当归生姜羊肉汤温补气血。

应急处理

痛经发作时,按压三阴交(内踝上3寸)或关元穴(脐下3寸)缓解疼痛。若疼痛剧烈且经血量大,需警惕子宫内膜异位症,应及时就医。

三、妇科炎症的中医外治与内调

常见类型与表现

霉菌性炎:外阴瘙痒、豆腐渣样白带。外洗方:苦参30g、蛇床子15g煎汤坐浴,每日2次。

盆腔炎:下腹坠痛、腰骶酸困。内服灵香片(益肾除湿)或红藤败酱汤(红藤、忍冬藤)清热利湿。

预防与日常护理

避免滥用抗生素,保持外阴干燥,选择棉质透气内裤。

湿热体质者,可饮蒲公英茶(10g代茶饮)辅助清热解毒。

四、更年期综合征的平衡之道

症状与病机

潮热、失眠、情绪烦躁等,中医归因于肾阴虚、肝阳上亢。经典方二至丸(女贞子、旱莲草)滋肾养肝,搭配甘麦大枣汤(甘草、小麦)安神。

饮食与情志调节

多食黑豆、桑葚等滋肾食材,少食辛辣燥热之物。

练习八段锦“摇头摆尾去心火”式,调和心肾。

五、特殊人群的调养要点

孕期调理

妊娠呕吐:生姜甘蔗汁(1:1比例)止呕;忌桂圆、薏米等动胎之品。

胎动不安:寿胎丸(菟丝子、桑寄生)补肾安胎,需在医师指导下使用。

备孕与产后

备孕阶段以补肾种子方(菟丝子、枸杞)调理卵巢功能。

产后气血亏虚,推荐生化汤(当归、川芎)促进恶露排出,哺乳期慎用。

六、何时需就医?

异常出血持续超过7天,或伴随剧烈腹痛、发热。

分泌物异味明显,或外阴溃疡、皮疹。

更年期症状严重影响生活,如严重失眠、抑郁倾向。

中医调养的三重智慧

1. 未病先防:顺应四季养生,如冬季贴敷“三九贴”温通胞宫。

2. 既病防变:急性炎症期及时外治,避免转为慢性。

3. 瘥后防复:愈后通过八段锦、食疗巩固体质,减少复发。

中医妇科调治强调整体性与个性化,患者需在专业医师指导下结合体质选择方案,切忌盲目跟风用药。日常注重情志舒畅、饮食有节,方能真正实现“以平为期”的健康状态。