每个宝宝的成长都如同一场奇妙的旅程,但新手父母常因不确定孩子发育是否“达标”而焦虑。本文综合国内外权威指南与儿科研究,梳理0-12月龄婴儿的发育里程碑、家庭监测方法及异常信号识别,帮助家长科学观察、理性评估。

第一部分:0-12月龄发育里程碑解析

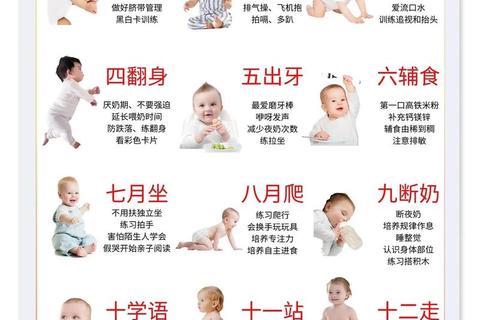

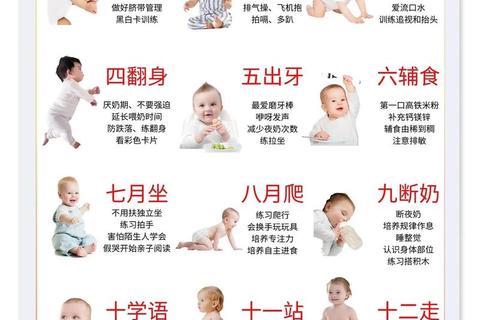

婴儿发育涵盖生理、运动、语言、认知和社交情感五大维度。以下按月龄列出关键指标(综合WHO、中国《7岁以下儿童生长标准》及美国儿科学会建议):

0-3月龄:基础能力建立期

生理指标:出生体重2.5-4.0kg为正常范围,3个月时体重约为出生时的2倍,男婴平均6.7kg,女婴6.2kg。

动作发展:

1月:俯卧可短暂抬头,双手呈握拳状。

2月:俯卧抬头45°,追视移动物体180°。

3月:竖抱头稳,尝试翻身至侧卧。

语言与社交:发出“咕咕”声,对熟悉人脸微笑,通过不同哭声表达需求。

评估重点:若3月龄仍无法抬头、对声音无反应,需排查神经发育问题。

4-6月龄:探索能力爆发期

生理指标:6月龄体重约7-9kg,头围增长反映脑发育,平均每月增1.5cm。

动作发展:

4月:俯卧抬头90°,主动抓握玩具。

5月:靠坐稳,手眼协调增强(如抓脚趾)。

6月:独坐片刻,扶站时下肢承重。

认知与语言:模仿大人表情,发出“baba”“mama”无意识音节,对名字有反应。

异常信号:6月龄后仍不会翻身、无抓握意愿,或对呼唤无反应,建议就医评估。

7-12月龄:自主行动与社交启蒙

生理指标:1周岁时身高约75cm,乳牙萌出6-8颗。

动作发展:

7-9月:腹爬→手膝爬,扶站迈步。

10-12月:独站、扶走,拇指食指捏取小物。

语言与社交:理解简单指令(如“再见”),有意识叫“爸妈”,对陌生人产生警觉。

关键评估点:12月龄仍无法扶站、无任何有意识词汇,需警惕发育迟缓。

第二部分:家庭监测与科学评估方法

1. 生长曲线:动态观察比单次数据更重要

工具:使用WHO或中国标准生长曲线图,每月记录体重、身长、头围,观察趋势是否在3%-97%百分位内。

预警值:若连续2个月跨越两条百分位线(如从50%降至10%),需排查营养或疾病因素。

2. 发育行为筛查:抓住五大维度

家庭自测表(示例):

4月龄:能否追视红球并转头?

8月龄:是否会传递玩具?

12月龄:能否用手指物表达需求?

3. 定期体检:抓住关键月龄

必检节点:1月(黄疸消退)、3月(髋关节筛查)、6月(贫血检测)、12月(综合发育评估)。

特殊关注:早产儿需按矫正月龄评估,避免过早对标足月儿标准。

第三部分:异常信号识别与干预原则

需立即就医的情况

1. 运动落后:4月不能抬头、9月不会爬行、12月无法扶站。

2. 社交冷漠:6月后仍不对视、无互动微笑。

3. 感官异常:3月对声音无反应,6月追视困难。

家庭干预策略

运动训练:多趴卧锻炼颈背肌肉,用玩具引导爬行。

语言刺激:面对面缓慢说话,重复简单词汇,避免电子屏幕。

认知游戏:4月龄起玩“藏找物品”,10月龄练习分类玩具。

第四部分:给家长的实用建议

1. 避免过度焦虑:15%的婴儿存在暂时性发育偏移,持续观察比单次评估更重要。

2. 营养保障:6月龄后注重铁、锌补充,辅食添加遵循由稀到稠、单一到多样原则。

3. 环境安全:爬行期做好防撞角保护,避免使用学步车。

每个孩子都有独特的成长节奏,家长需掌握科学工具区分正常差异与潜在问题。定期记录、理性观察、及时沟通专业医生,才是护航宝宝健康成长的最佳方式。