在女性生理周期中,许多人都经历过这样的困扰:月经来临前后,头部仿佛被无形的绳索紧紧勒住,甚至出现单侧搏动性疼痛,伴随恶心、畏光等症状。这种与激素波动密切相关的头痛,不仅是身体发出的信号,更是医学界关注的重点。本文将深入解析经期头痛的生理机制,并提供科学应对策略。

月经周期中,雌激素(尤其是雌二醇)的浓度呈现规律性波动。经前1-2天,雌激素水平急剧下降至最低点,这种变化通过两种途径影响血管功能:

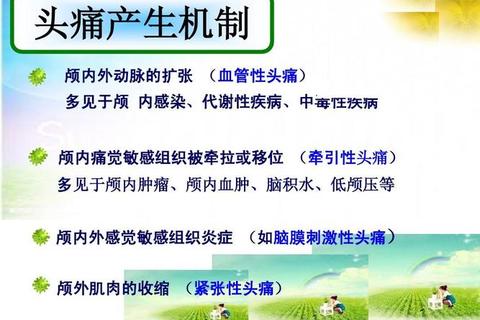

1. 直接作用于血管张力:雌激素下降使颅内外血管对5-羟色胺等神经递质的敏感性增加,导致血管异常收缩或扩张。

2. 间接激活炎症反应:激素变化刺激前列腺素大量释放,引发血管痉挛和神经源性炎症。研究证实,经期偏头痛患者血液中的降钙素基因相关肽(CGRP)浓度显著升高,这种强效舒血管物质会加剧疼痛信号的传递。

值得注意的是,约70%的女性偏头痛发作与月经周期同步,这类头痛往往持续时间更长(可达72小时),且对常规止痛药反应较差。

当激素波动打破血管平衡时,会引发以下连锁反应:

1. 脑血管舒缩紊乱:雌激素撤退导致脑血管收缩功能异常,部分区域供血不足引发缺血性疼痛,而代偿性扩张的血管又会产生搏动性痛感。

2. 血脑屏障通透性改变:激素变化使炎症介质更易透过血脑屏障,刺激三叉神经末梢释放P物质,形成“血管-神经”双重疼痛机制。

3. 电解质失衡加剧症状:经期血液中镁离子浓度下降,导致血管平滑肌痉挛,进一步加重头痛。

经期头痛具有典型特征:多在月经前1天至经期第3天发作,疼痛部位常位于单侧太阳穴或眼眶后,伴随恶心呕吐(约60%患者呕吐后疼痛减轻)。以下情况需警惕其他疾病可能:

建议出现上述“警示信号”时,及时进行头颅CT/MRI检查排除器质性疾病。

1. 物理疗法:

2. 药物选择:

1. 激素调节:

2. 营养补充:

| 人群 | 管理要点 |

|-|--|

| 孕妇 | 避免使用曲坦类药物,首选对乙酰氨基酚(每日≤3g),配合枕部冷敷 |

| 哺乳期 | 布洛芬在乳汁中分泌量<0.7%,属相对安全药物,建议哺乳后立即服用 |

| 青少年 | 优先采用认知行为疗法+镁剂补充,12岁以上可谨慎使用那拉曲坦 |

1. 饮食管理:

2. 昼夜节律调节:

3. 压力应对:

4. 运动处方:

建议女性通过“头痛日记”记录发作时间、持续时间、用药反应及诱发因素(如特定食物、睡眠不足等)。这些数据不仅能帮助医生优化治疗方案,还能揭示个体独特的激素-血管反应模式。当自我管理效果不佳时,可寻求神经内科与妇科的多学科联合诊疗,通过激素检测+CGRP单抗注射等精准医疗手段打破头痛周期。