月经是女性生理发育的重要里程碑,但对许多家庭而言,初潮年龄的早晚往往伴随着困惑和担忧——“9岁来月经是否太早?”“16岁还没来正常吗?”这些问题的答案不仅关系着孩子的健康,更影响着家长对青春期发育的认知与应对。科学数据显示,我国城市女孩初潮年龄在过去40年间平均提前了2岁,这一趋势背后既有营养改善的积极因素,也暗藏性早熟风险。如何正确判断初潮年龄的合理性,需要结合医学标准与个体化评估。

根据国内外权威研究,当前医学界对初潮年龄的界定标准为:

1. 正常范围:10-16周岁之间。我国城市女孩平均初潮年龄为12.35岁,农村略晚。

2. 性早熟预警线:10岁前来潮需警惕性早熟,可能与卵巢早发育、内分泌紊乱或外源性雌激素暴露有关。

3. 延迟就医线:若16岁后仍无初潮迹象(无第二性征发育则为14岁),需排查生殖道畸形、染色体异常(如特纳综合征)或垂体功能减退等疾病。

值得注意的是,初潮年龄存在显著的个体差异。遗传因素约占影响因素的50%-80%——母亲初潮早,女儿可能提前1-2年;营养过剩、肥胖(BMI≥25)则通过脂肪组织分泌雌激素加速发育,而长期营养不良或过度运动(如竞技体操)可能推迟初潮。

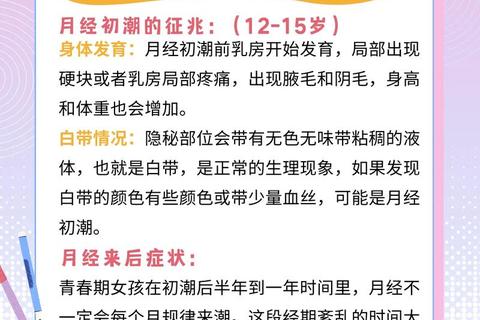

1. 过早发育的生理标志

2. 延迟发育的潜在风险

3. 初潮后的异常表现

1. “来月经后不再长高”

初潮后身高平均可增长5-7cm,关键取决于骨龄。若初潮时骨龄≤12岁,剩余生长空间较大;若骨龄≥13岁,则潜力有限。建议通过腕部X光片监测骨骺闭合情况。

2. “初潮越晚越好”

延迟至16岁后可能意味着病理状态。例如先天性无(MRKH综合征)患者外生殖器正常,但无月经来潮,需手术干预。

3. “月经不规律是正常的”

初潮后1-2年内周期不稳定属生理现象,但若出现以下情况需就医:

1. 饮食管理

2. 运动与睡眠

3. 心理支持

4. 医疗介入时机

| 症状 | 建议行动 |

|-||

| 10岁前来潮 | 立即查性激素六项、骨龄及盆腔B超 |

| 16岁无初潮 | 排查染色体、垂体MRI |

| 初潮后持续腹痛/异常出血 | 妇科超声排除器质性疾病 |

1. 记录发育轨迹:从8岁起每半年测量身高、观察第二性征,绘制生长曲线图;

2. 建立应急包:随身携带卫生巾、止痛药(如布洛芬)、暖贴,应对突发经期;

3. 就医准备:初诊时携带母亲初潮年龄、孩子饮食日记、既往检查报告。

月经初潮是身体发出的“健康信号”,既不必为12岁的初潮过度焦虑,也需警惕极端案例背后的病理因素。通过科学监测与早期干预,每个女孩都能平稳度过这一成长转折点。