维生素C和B族维生素是日常健康管理中备受关注的营养素,但关于它们能否同服、如何科学搭配的问题常引发困惑。本文将从科学证据、适用人群、注意事项等角度解析两者的相互作用,并提供实用建议。

一、维生素C与B族的协同作用:打破“不能同服”的误区

1. 同服的科学依据

维生素C(抗坏血酸)与B族维生素(包括B1、B2、B6、B12等)均为水溶性维生素,代谢途径不同且无直接拮抗作用。研究表明,两者在以下方面存在协同效应:

促进吸收:维生素C可增强非血红素铁的吸收,而B族中的B6、B12等参与红细胞生成,两者协同预防贫血。

抗氧化与代谢支持:维生素C的抗氧化能力可保护B族维生素的活性,而B族维生素(如B2)作为辅酶参与能量代谢,帮助维生素C更高效地发挥作用。

免疫功能增强:维生素C刺激白细胞活性,B族(如B6、B12)则调控免疫细胞增殖,联合补充可提升抗感染能力。

2. 争议与澄清

有传言称“维生素C的还原性与B族的氧化性相冲突”,但专家指出,这种理论上的化学反应在人体复杂环境中几乎不显着。临床数据显示,正常剂量下同服未发现吸收率下降或毒性反应。例如,复合维生素片常将两者结合,且食物中天然共存(如动物肝脏含B族和维生素C),进一步验证安全性。

二、哪些人群需要关注两者的补充?

1. 典型缺乏症状

维生素C缺乏:牙龈出血、伤口愈合慢、易感冒。

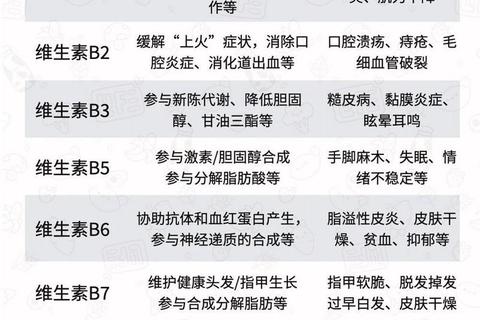

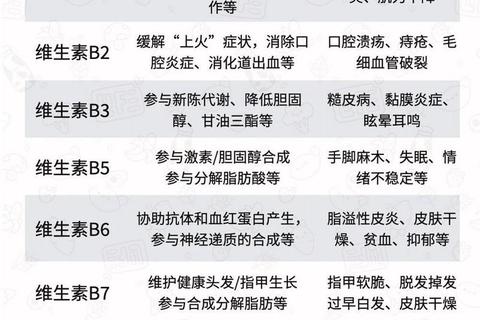

B族缺乏:

B1:疲劳、脚气病;B2:口角炎、脂溢性皮炎;B6:贫血、抑郁;B12:神经麻木、巨幼细胞性贫血。

2. 高风险人群

饮食不均衡者:长期外卖、素食者易缺乏B12和维生素C。

消化吸收障碍者:如慢性腹泻、胃酸不足患者,水溶性维生素流失快。

特殊生理阶段:孕妇(需叶酸和维生素C)、老年人(B12吸收率下降)。

慢性病患者:糖尿病患者(B1消耗增加)、长期服药者(如二甲双胍影响B12吸收)。

三、科学补充的三大原则

1. 优先食补,合理选择食物组合

维生素C:柑橘类、猕猴桃、青椒、西兰花。

B族维生素:

B1:糙米、猪肉;B2:乳制品、蛋类;B6:鸡肉、香蕉;B12:动物肝脏、鱼类。

搭配示例:

早餐:全麦面包(B1)+ 橙汁(维生素C)

午餐:菠菜炒猪肝(B12、维生素C)+ 糙米饭(B1)

2. 补充剂的选择与服用技巧

剂量控制:

维生素C每日上限2000mg,B族需按种类区分(如B6上限100mg)。

复合补充剂更方便,但需查看成分表避免过量。

时间优化:

饭后服用减少胃刺激,B族建议早晨服用(提神),维生素C可分次(早、晚)以维持血药浓度。

特殊注意事项:

蚕豆病患者避免大剂量维生素C(可能诱发溶血)。

长期服用抑酸药者需监测B12水平。

3. 避免过量与药物相互作用

过量风险:

维生素C:>2000mg/天可能致腹泻、肾结石;B6长期超量引发神经毒性。

药物冲突:

维生素C降低抗凝药(华法林)效果;B族中的B3(烟酸)与他汀类药物同服增加肝损伤风险。

四、特殊人群的个性化建议

孕妇:需增加叶酸(B9)和维生素C,但避免超量B6(可能致胎儿依赖)。

老年人:优先选择含B12的复合补充剂,餐后服用以促进吸收。

慢性病患者:如糖尿病患者应监测B1水平,肾病患者慎用高剂量维生素C。

五、何时需要就医?

出现以下情况应及时咨询医生:

1. 补充后症状无改善或加重(如持续疲劳、口腔溃疡)。

2. 疑似过量反应:如维生素C导致的腹痛、B6过量引发手脚麻木。

3. 特殊疾病需调整剂量:如癌症患者、自身免疫性疾病。

维生素C与B族维生素的合理搭配可提升健康效益,但需遵循“缺什么补什么”的原则。日常通过多样化饮食获取营养素,必要时选择正规补充剂并严格控量。特殊人群应在医生指导下制定个性化方案,避免盲目跟风补充。