新生儿出生后皮肤泛黄的现象,是许多家庭面临的第一个健康挑战。这种被称为“黄疸”的症状,在足月儿中发生率高达80%以上。尽管大多数情况属于生理现象,但仍有约10%的新生儿可能发展为需要医疗干预的病理性黄疸。本文将系统解析黄疸的数值指标与科学监测方法,帮助家长建立科学认知,守护新生儿健康。

一、黄疸数值指标的科学解读

新生儿黄疸的核心指标是血清总胆红素(TSB)水平,其正常范围呈现动态变化特征。

1. 生理性黄疸参考标准

足月儿:出生后24小时内不超过6mg/dL(103μmol/L);48-72小时达峰≤12.9mg/dL(221μmol/L);2周内完全消退

早产儿:峰值可至15mg/dL(256μmol/L),消退时间延长至3-4周

日龄对应曲线:采用Bhutani曲线图评估,将小时胆红素值划分为低危(<40百分位)、中危(40-95百分位)、高危(>95百分位)三个区域

2. 病理性黄疸警示线(需立即就医)

出生24小时内肉眼可见黄疸

胆红素每日升幅>5mg/dL(85μmol/L)

足月儿TSB>12.9mg/dL(221μmol/L),早产儿>15mg/dL(256μmol/L)

黄疸持续>2周(足月)或>4周(早产)

3. 高危因素叠加评估

当新生儿合并以下情况时,即使胆红素未达绝对值标准也需警惕:

母婴血型不合(如ABO溶血)

头颅血肿或产伤

早产(<37周)或低体重(<2500g)

母乳喂养困难导致摄入不足

二、黄疸监测的三大核心方法

科学监测是预防严重并发症的关键,需结合医疗检测与家庭观察。

1. 医疗机构检测体系

经皮胆红素仪(TCB):无创筛查工具,误差范围±2-3mg/dL,适用于动态监测

血清检测金标准:精确测定总胆红素、直接/间接胆红素比值,判断黄疸类型(溶血性、肝细胞性、梗阻性)

风险分层随访:出院后按日龄制定复查计划(24-72小时出院者48小时内复查)

2. 家庭观察技巧

目测法:在自然光线下观察黄染范围

轻度:仅面部(约5-7mg/dL)

中度:波及躯干(约10-12mg/dL)

重度:手足心泛黄(>15mg/dL)

按压法:轻压额头或鼻尖,观察皮肤回色速度

二便监测:陶土色大便提示胆道梗阻,深茶色尿提示溶血可能

3. 智能监测辅助

部分医院已开展远程黄疸监测系统,通过手机APP上传皮肤照片,AI算法可初步评估黄疸程度,误差率<10%。

三、分级干预策略与家庭护理

1. 医疗干预方案

光照疗法:蓝光(425-475nm)可使胆红素异构化,适用于TSB>15mg/dL的病例,治疗期间需保护眼睛及生殖器

换血疗法:当TSB>25mg/dL或出现神经系统症状时启动,可快速置换致敏红细胞

药物支持:

白蛋白(结合游离胆红素)

苯(诱导肝酶活性)

益生菌(阻断肠肝循环)

2. 家庭护理要点

喂养管理:按需哺乳(每日8-12次),确保每日增重20-30g,促进胆红素通过粪便排出

日光疗法:选择上午9-10点或下午4-5点,暴露四肢及背部,每次10-15分钟(需遮挡眼睛与生殖器)

风险规避:避免使用茵栀黄等中成药(可能引发腹泻),慎用民间退黄偏方

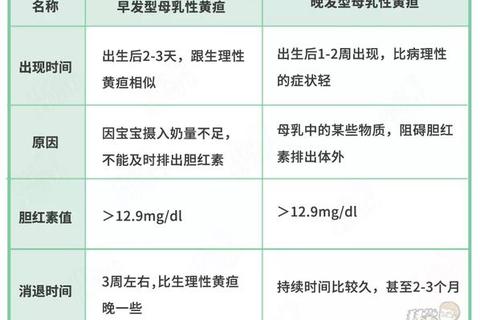

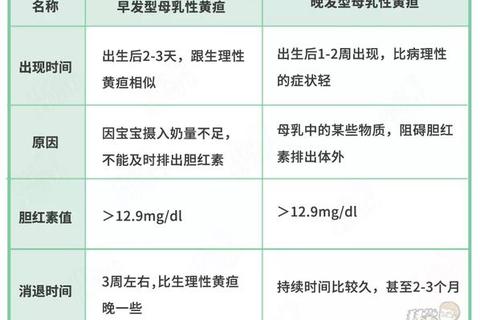

3. 母乳性黄疸管理

约1/3母乳喂养儿出现黄疸延迟消退,若TSB<15mg/dL且生长正常,可继续母乳喂养,必要时暂停3天观察消退情况。

四、预防与特殊情形处理

1. 产前预防措施

Rh阴性孕妇注射免疫球蛋白

妊娠期控制感染(如TORCH筛查)

2. 高危儿监护

早产儿、溶血儿出院后需每周检测胆红素至满月,建议使用智能监测尿布(可显示胆红素代谢产物)

3. 紧急就医信号

当新生儿出现以下症状时,需立即急诊:

拒奶、嗜睡或异常哭闹

体温异常(<36℃或>38℃)

肌张力异常(肢体僵硬或松软)

惊厥或角弓反张

新生儿黄疸管理需要医疗专业性与家庭护理的有机结合。建议家长掌握“三观察”原则:观察黄疸范围、观察精神状态、观察二便颜色。通过科学监测与及时干预,98%的新生儿黄疸可获得良好预后。记住,当黄疸超出正常范围或伴随异常症状时,专业医疗评估永远是最安全的选择。