月经是女性生殖健康的“晴雨表”,但许多人对月经与排卵的关系存在误解。有些女性认为“只要来月经就能怀孕”,也有人因周期紊乱而陷入生育焦虑。实际上,月经不调背后可能隐藏着排卵障碍、激素失衡等问题,直接影响生育能力。本文将从科学角度解析两者的关联,并提供切实可行的应对策略。

一、月经与排卵的生物学逻辑

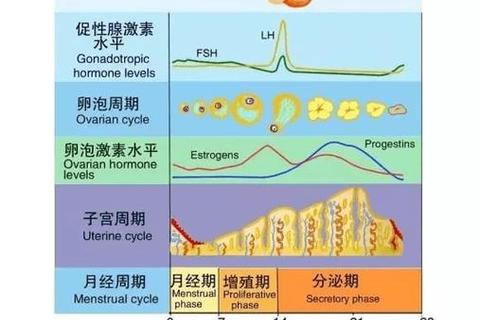

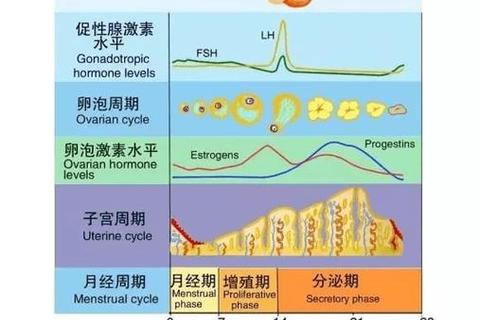

正常月经周期由下丘脑-垂体-卵巢轴精密调控。在排卵性月经中,卵泡成熟后会释放卵子,随后形成黄体分泌孕激素,促使子宫内膜增厚。若未受孕,黄体萎缩导致激素水平下降,子宫内膜脱落形成月经。

关键区别:

有排卵月经:周期规律(21-35天),伴随基础体温双相变化

无排卵月经:经期紊乱,可能表现为功能性子宫出血,内膜仅受雌激素影响

临床数据显示,约30%的不孕症与排卵障碍相关,而月经不调者中超过60%存在排卵异常。

二、月经不调如何“阻断”排卵通道

1. 激素失衡的连锁反应

多囊卵巢综合征(PCOS):高雄激素状态抑制卵泡发育,卵巢堆积未成熟卵泡,导致稀发排卵(月经周期>35天)

甲状腺功能异常:甲亢缩短周期至<21天,甲减则延长周期并减少排卵频率

高泌乳素血症:抑制促性腺激素分泌,直接阻断卵泡成熟

2. 器官病变的直接影响

卵巢早衰:40岁前卵泡耗竭,表现为月经稀发甚至闭经

子宫内膜异位症:异位病灶引发炎症反应,干扰卵泡发育

垂体肿瘤:破坏促性腺激素分泌节律,导致无排卵

3. 生活方式的双刃剑效应

长期压力、过度节食或肥胖(BMI>24)会扰乱下丘脑功能。研究显示,体重减轻5%-10%可使67%的肥胖型PCOS患者恢复自发排卵。

三、从症状识别排卵异常风险

月经不调的预警信号常表现为:

周期波动:相邻周期差异>7天(如8月周期25天,9月38天)

经量异常:单次月经总量<20ml(仅需5片卫生巾)或>80ml(每小时浸透1片)

伴随体征:痤疮爆发、体毛浓密(提示高雄激素);泌乳(高泌乳素特征)

特殊人群需警惕:

流产后月经量锐减:可能提示宫腔粘连影响内膜容受性

35岁后周期缩短至<25天:常反映卵巢储备功能下降

四、诊断排卵障碍的“三步筛查法”

1. 基础评估

记录3个月经周期的起止时间、经量变化

测量晨起基础体温,观察是否呈现双相曲线

2. 医学检测

激素六项(月经第2-3天):FSH>10 IU/L提示卵巢功能减退

超声监测:排卵期卵泡直径<18mm或持续未破裂(LUFS)

3. 进阶排查

AMH检测:评估卵巢储备(<1.1ng/ml为警戒值)

宫腔镜检查:排除内膜病变或输卵管阻塞

五、分层治疗:从生活方式到医学干预

1. 自我管理黄金法则

饮食调整:PCOS患者采用低GI饮食(如藜麦+深海鱼),辅以维生素E和辅酶Q10提升卵子质量

运动处方:每周150分钟中等强度运动(如跳绳+瑜伽),BMI>24者需减重

压力管理:正念冥想配合23:00前入睡,调节褪黑素分泌节律

2. 医学干预方案

药物促排卵:克罗米芬(CC)诱发单卵泡发育,来曲唑(LE)用于CC抵抗者,多胎风险降低40%

手术选择:腹腔镜卵巢打孔术改善PCOS排卵率,术后6个月妊娠率达55%

辅助生殖:反复促排失败或输卵管阻塞者,可考虑IVF-ET技术

3. 中医协同增效

排卵前:滋肾填精方(熟地15g+菟丝子20g)促进卵泡成熟

排卵后:温肾活血方(当归12g+川芎10g)改善黄体功能

六、特殊人群的生育力保护策略

多囊卵巢患者:二甲双胍(500mg tid)联合生活方式干预,可提高自然排卵率至68%

高龄女性(≥35岁):月经第8天起B超监测,主导卵泡≥14mm时每日追踪,及时注射HCG促排

反复流产者:黄体支持(地屈孕酮20mg/日)维持内膜容受性,降低生化妊娠风险

七、何时必须就医?关键预警指标

出现以下情况需24小时内就诊:

1. 闭经>3个月伴随潮热盗汗(卵巢早衰信号)

2. 经期延长>10天且HCG阳性(警惕宫外孕)

3. 突发剧烈腹痛伴月经延迟(卵巢囊肿蒂扭转可能)

月经不调与排卵障碍如同的两面,及时干预可打破“周期紊乱-不孕-焦虑加重”的恶性循环。建议每位女性建立月经健康档案,通过APP记录周期变化,每半年进行一次妇科超声+激素筛查。生育力保护是一场与时间的赛跑,科学管理能让更多女性迎来“生命的奇迹”。