当关节肿痛、牙痛难忍或术后伤口持续发炎时,人们常会寻求既能快速止痛又能消除炎症的药物。洛索洛芬钠胶囊作为一类非甾体抗炎药(NSAIDs),因其独特的双效机制与较低的胃肠刺激风险,成为临床常用药物。如何正确理解其作用原理、规避潜在风险,是保障疗效与安全的关键。本文将从科学机制、适应症、用药规范及风险防范四方面展开解析,帮助公众与患者建立科学认知。

一、双效机制:从“源头”阻断疼痛与炎症

洛索洛芬钠胶囊的核心作用在于抑制环氧合酶(COX)的活性。COX是人体内催化花生四烯酸转化为前列腺素(PG)的关键酶,而前列腺素正是引发疼痛、发热和炎症的“信号分子”。

镇痛作用:通过减少前列腺素合成,降低周围神经对疼痛的敏感性,尤其对关节炎、肌肉劳损等慢性疼痛效果显著。

抗炎作用:抑制炎症细胞的趋化性和溶酶体酶释放,减轻组织充血、肿胀,适用于肩周炎、术后创伤等无菌性炎症。

解热作用:作用于下丘脑体温调节中枢,降低发热患者的体温,常用于急性上呼吸道感染伴随的高热。

与同类药物(如布洛芬)相比,其独特优势在于作为前体药物,需在体内转化为活性代谢物后起效,因此对胃肠道的直接刺激较小。

二、适应症与禁忌症:哪些情况适用?哪些人需警惕?

适用人群与疾病

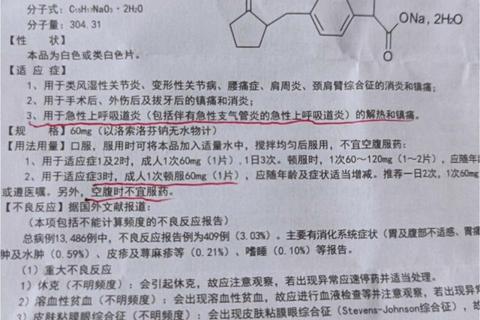

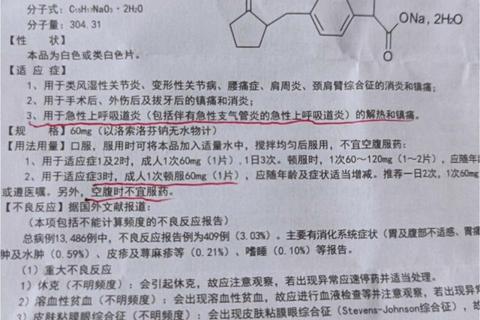

洛索洛芬钠胶囊适用于以下症状(需医生评估后使用):

1. 慢性炎症性疾病:类风湿性关节炎、骨性关节炎、颈椎病等,可缓解关节僵硬、肿胀及活动受限。

2. 急性疼痛:拔牙后疼痛、外伤或手术后疼痛、急性肌肉拉伤等。

3. 发热:急性上呼吸道感染(如感冒)引起的发热,需配合抗感染治疗。

禁忌人群

以下情况禁用或需极度谨慎:

过敏史:对阿司匹林或其他NSAIDs过敏者可能引发哮喘、荨麻疹。

消化道疾病:活动性溃疡、胃肠出血病史患者,可能加重黏膜损伤。

心脑血管风险:严重心力衰竭、高血压控制不佳者,可能增加血栓风险。

妊娠与哺乳期:妊娠晚期禁用,动物实验显示可能延迟分娩或通过乳汁分泌。

三、科学用药:剂量、疗程与注意事项

1. 剂量与疗程规范

慢性疼痛:成人每次60mg,每日3次,饭后服用,最大日剂量不超过180mg。

急性疼痛:首次可顿服60-120mg,后续根据症状调整,避免长期使用。

特殊人群:老年人需从低剂量开始,肝肾功能不全者需医生评估。

2. 风险防范要点

胃肠道保护:避免空腹服药,服药期间忌酒及辛辣食物,必要时联用胃黏膜保护剂。

药物相互作用:与抗凝血药(如华法林)、降糖药合用时需调整剂量,可能增强副作用。

自我监测:若出现黑便、呕血、胸闷或皮疹,立即停药并就医。

四、特殊人群用药:安全第一

孕妇:妊娠早期仅在获益大于风险时使用,妊娠晚期绝对禁用。

哺乳期妇女:药物可能通过乳汁分泌,建议用药期间暂停哺乳。

儿童与青少年:安全性数据不足,需严格遵医嘱,避免自行用药。

五、常见误区与行动建议

误区澄清

误区1:“消炎=抗感染”。洛索洛芬钠仅针对无菌性炎症,细菌感染需联用抗生素。

误区2:“疼痛缓解即可停药”。慢性关节炎需规律用药,擅自停药易致复发。

行动建议

1. 及时就医:疼痛持续超3天或伴随高热、肿胀加剧,需排查感染或其他病因。

2. 定期复查:长期用药者每3-6个月检查肝肾功能及血常规。

3. 生活方式干预:关节炎患者可配合热敷、适度运动(如游泳)以增强疗效。

洛索洛芬钠胶囊通过精准的“双效机制”为疼痛与炎症管理提供了有效工具,但其合理应用需建立在科学认知与规范用药的基础上。患者应避免盲目自我药疗,尤其在合并慢性疾病或特殊生理状态时,务必与医生充分沟通,权衡获益与风险,方能实现治疗效益最大化。