孕期用药安全一直是准妈妈们最关注的健康议题之一。尤其在流感、感染高发期,面对头痛发热或炎症反应时,“能否使用消炎药”“药物是否影响胎儿”等问题常引发焦虑。部分孕妇因过度担忧选择硬扛疾病,反而因病情延误威胁母婴健康。本文将结合临床研究,系统解析孕期用药的核心原则及科学应对策略。

1. 消炎药的分类与作用差异

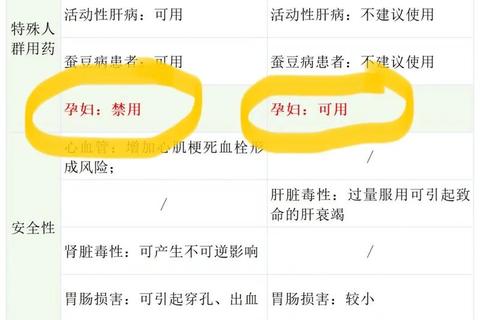

广义的“消炎药”包含抗生素(针对细菌感染)和非甾体抗炎药(NSAIDs,如布洛芬、阿司匹林)。前者通过杀灭致病菌控制感染,后者通过抑制前列腺素合成缓解疼痛与炎症。

2. 药物致畸的“关键窗口期”

1. 呼吸道感染

2. 疼痛与发热管理

3. 皮肤与泌尿系统感染

1. 分级用药原则

遵循FDA妊娠药物风险分级(A/B/C/D/X),优先选择A/B级药物。例如,布地奈德(B级)是哮喘孕妇的首选吸入激素。

2. 最小有效剂量原则

即使安全药物也需控制剂量。如维生素A每日超过8000IU可致畸,需通过饮食(动物肝脏、胡萝卜)与补剂综合调控。

3. 医患协同决策原则

告知医生孕周及病史,避免自行用药。例如,含伪的感冒药可能影响胎盘血流,需医生评估风险。

4. 跨学科监测原则

用药后加强产检,重点关注胎儿心脏超声(排查动脉导管异常)、羊水量(评估肾功能)等指标。

5. 非药物干预优先原则

6. 紧急情况识别原则

出现持续高热(>39℃)、胎动减少、出血等症状时需立即就医,避免延误重症治疗。

1. 误区:“中药比西药安全”

事实:红花、雄黄等中药明确致畸,而部分西药(如青霉素)经数十年验证安全性更高。

2. 误区:“减少剂量更安全”

事实:不足剂量无法杀灭病原体,反致耐药菌滋生。例如,抗生素需足疗程使用,自行减量可能诱发败血症。

3. 误区:“保健品可替代药物”

事实:保健品无治疗作用,延误感染可能引发绒毛膜羊膜炎等严重并发症。

1. 建立个人用药档案:记录药物名称、剂量、使用时间,产检时主动出示。

2. 善用互联网医疗:通过线上问诊获取用药指导,减少交叉感染风险。

3. 家庭支持系统:家属协助识别药物成分(如复方感冒药含咖啡因)、监测不良反应。

孕期用药如同一场精准的平衡术,既要控制疾病进展,又要最大限度保护胎儿。掌握科学原则、保持医患沟通、强化自我监测,方能将风险降至最低。当健康与生命的天平需要抉择时,请记住:母亲的健康是胎儿安全的前提,理性治疗远比盲目回避更有价值。