钙、镁、维生素D在人体内的协同作用如同一场精密编排的“营养交响乐”,它们共同维持着骨骼结构的稳固、神经信号的传递,以及细胞代谢的平衡。当其中任何一种元素缺乏时,都可能引发连锁反应,导致从骨质疏松到情绪异常等一系列健康问题。

1. 骨骼矿化的动态平衡

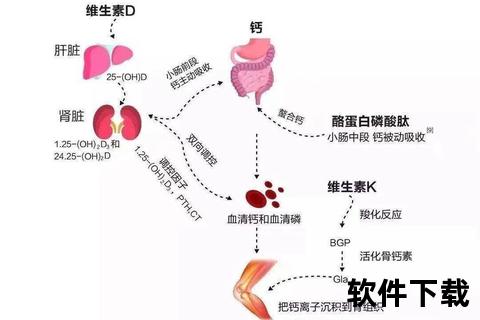

钙作为骨骼的主要构成元素(占骨骼重量25%),其沉积过程高度依赖镁的调节。镁通过激活碱性磷酸酶,促进钙在骨骼中的定向沉积。当镁缺乏时,即使钙摄入充足,也会出现异常钙化现象,例如血管钙化或肾结石形成。维生素D则通过促进肠道钙吸收,将血钙浓度维持在正常范围,避免骨钙过度流失。

2. 神经-肌肉系统的双向调节

钙离子主导神经冲动的传导和肌肉收缩,而镁则作为天然钙拮抗剂,防止神经细胞过度兴奋。这种“油门与刹车”的关系在心脏功能中尤为关键:镁通过稳定心肌细胞膜电位,降低心律失常风险。临床数据显示,镁缺乏者发生夜间腿抽筋的概率增加47%。

3. 代谢网络的联动效应

镁是300多种酶的辅助因子,直接参与维生素D的活化过程。研究发现,维生素D在肝脏转化为25(OH)D₃、进而在肾脏转化为活性形式1,25(OH)₂D₃时,都需要镁的参与。这种相互依存关系解释了为何单纯补充维生素D效果有限的人群,在联合补镁后血清维生素D水平可提升30%。

1. 隐匿性缺乏的早期信号

• 骨骼系统:儿童夜间哭闹、方颅畸形;成人晨起腰背僵直、指甲纵向裂纹

• 神经系统:注意力涣散、入睡困难、无诱因焦虑感

• 代谢异常:反复口腔溃疡、伤口愈合延迟、餐后嗜睡

2. 高危人群识别

• 长期质子泵抑制剂使用者(胃酸分泌减少影响矿物质吸收)

• 高咖啡因摄入者(每杯咖啡增加15mg钙排泄)

• 高强度运动人群(汗液日均流失镁可达20mg)

1. 剂量配比的黄金法则

钙:镁的2:1比例被证实最利于吸收,例如每日补钙1000mg需配合500mg镁。维生素D的补充需结合血清检测:

• 普通人群:400-800IU/日

• 严重缺乏者:短期2000IU/日后复查

2. 时空协同增效方案

• 晨间补充碳酸钙(需胃酸活化)配合脂溶性维生素D

• 晚间服用柠檬酸镁(改善睡眠质量)

• 运动后2小时内补充乳矿物盐钙剂(利用血流再分布效应)

3. 食物来源的增效组合

| 营养素 | 生物利用度TOP3食物 | 增效搭配 |

|||-|

| 钙 | 乳酪、芥兰、豆腐 | 西兰花(含维生素K) |

| 镁 | 南瓜籽、黑巧克力、香蕉 | 牛油果(含健康脂肪) |

| 维生素D | 三文鱼、蛋黄、紫外线蘑菇 | 核桃(含ω-3脂肪酸) |

1. 孕期营养强化

妊娠中后期每日需额外增加200mg钙,同时监测血清镁水平。研究显示母体镁缺乏与子代过敏体质存在相关性。

2. 老年防跌干预

建议70岁以上人群采用钙+镁+维生素D₃+K₂的复合配方,可降低髋部骨折风险41%。同步进行平衡训练(如太极)可提升干预效果30%。

3. 慢性病患者

• 肾功不全者禁用碳酸钙,建议改用枸橼酸钙

• 甲亢患者需控制维生素D摄入(可能加重高钙血症)

当出现持续性骨痛、脊柱变形或频发骨折时,应及时进行双能X线骨密度检测(DXA)。实验室评估需包括:血清离子钙、24小时尿钙排泄量、25(OH)D₃及红细胞镁浓度检测。通过精准的营养素联用方案,可使骨代谢指标在3-6个月内显著改善。