手足口病是一种由肠道病毒引起的儿童常见传染病,以手、足、口腔等部位出现疱疹为典型特征。多数患者症状轻微,但部分重症病例可能引发脑炎、肺水肿等并发症。本文从科学角度解析手足口病的规范用药原则,帮助公众掌握正确的疾病管理方法。

典型症状:

95%的病例表现为手、足、口腔黏膜的斑丘疹或疱疹,伴低热(37.5-38.5℃)。皮疹特点为不痛不痒、周围有红晕,通常不破溃。少数出现臀部或四肢皮疹,需与水痘鉴别。

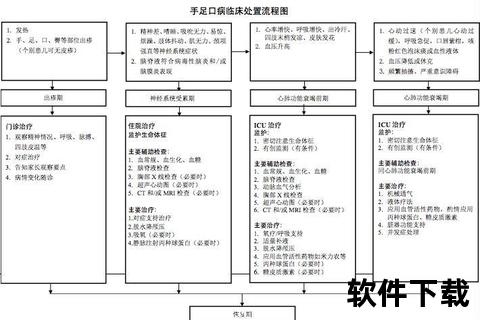

重症预警信号:

当出现以下任一情况,需立即就医:

1. 持续高热(>39℃)且退烧药无效

2. 肢体抖动、呕吐、嗜睡或意识模糊

3. 呼吸急促(>40次/分钟)或皮肤发花

4. 四肢末梢发凉、毛细血管再充盈时间>2秒

目前尚无特效抗肠道病物,但早期干预可缩短病程:

1. 干扰素α:喷雾剂型可直接作用于口腔黏膜,研究显示发病72小时内使用可减少病毒载量

2. 利巴韦林:雾化吸入对EV71型病毒有效,但需注意其生殖毒性,孕妇禁用

3. 禁用药物警示:阿昔洛韦、更昔洛韦等对DNA病毒有效,但对肠道病毒无效

根据《手足口病诊疗指南(2018年版)》分期论治:

1. 出疹期(湿热蕴毒):甘露消毒丹加减,水煎100ml分次服用

2. 风动期(惊厥抽搐):清瘟败毒饮联合羚角钩藤汤

3. 恢复期(气阴两虚):生脉散配合穴位按摩促进神经修复

目前尚无孕妇专用治疗方案,建议:

1. 治疗应答标准:

2. 药物不良反应:

1. 日常防护:

2. 疫苗接种:

EV71灭活疫苗对重症保护率达97.3%,6月龄-5岁儿童建议分两剂接种

家庭应急处理建议:

当患儿突发高热惊厥时,立即采取侧卧位防止误吸,用温毛巾擦拭腋窝、腹股沟降温,同时记录抽搐持续时间(手机录像有助于医生判断)。需特别注意:切勿强行撬开牙关或塞入异物,这可能导致二次伤害。

通过规范用药和科学护理,多数手足口病患者可在1-2周内康复。关键在于早期识别重症征兆,避免药物滥用。家长应建立"观察-护理-就医"三级应对机制,既不过度焦虑,也不延误重症救治时机。