胃痛是困扰现代人的常见健康问题,可能因饮食不节、压力过大或器质性疾病引发。当胃部出现闷痛、灼烧感或痉挛性疼痛时,超过78%的成年人会优先选择居家调理而非立即就医。本文将从症状识别、应急处理到长期调养提供系统指导。

典型症状特征:

分级处理原则:

1. 轻度不适(偶发胀气、隐痛):可尝试穴位按摩+热敷,观察2小时

2. 中度疼痛(持续钝痛影响进食):需结合饮食调整+非处方药物

3. 重度急症(呕吐带血、黑便、放射性背痛):立即就医排除心梗或消化道出血

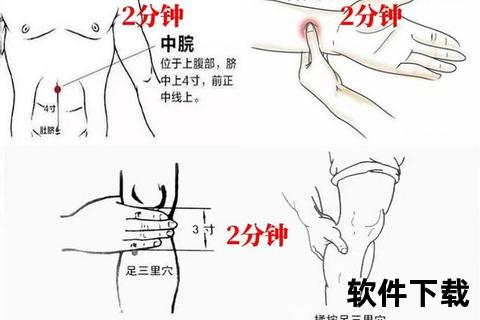

(一)穴位按摩三步法

1. 足三里(膝盖下四横指处):用拇指关节垂直按压至酸胀,顺时针揉动36次,可快速缓解80%的胃痉挛

2. 内关穴(手腕横纹上三指):配合深呼吸点按200次,对晕车呕吐、反酸有显著效果

3. 中脘穴(胸骨与肚脐连线中点):掌心搓热后打圈按摩5分钟,适合受寒或暴饮暴食引发的胀痛

特殊疼痛组合方案:

(二)饮食调节黄金法则

1. 急性期(疼痛发作时):

2. 缓解期(疼痛消退后24小时):

非处方药使用指南:

| 药物类型 | 适用场景 | 使用要点 |

|-|--||

| 铝碳酸镁咀嚼片 | 突发反酸、烧心 | 嚼碎后温水送服,每日≤6片 |

| 雷尼替丁 | 夜间胃酸分泌过多 | 睡前服用,连续使用不超14天 |

| 胃黏膜保护剂 | 需长期饮酒或服用止痛药者 | 饭前30分钟服用形成保护膜 |

处方药警示:

1. 孕妇:禁用梁丘穴按摩,建议改用掌心轻抚中脘穴,药物选择限于碳酸钙咀嚼片

2. 儿童:6岁以下避免按压合谷穴,可采用热盐袋敷贴神阙穴(肚脐)

3. 术后患者:胃切除者需采用"渐进式饮食法",从米油过渡到蛋白粉需≥72小时

1. 饮食记录法:用彩色标签标注易引发不适的食物(红色-高风险,黄色-警戒区)

2. 压力管理:每天练习"478呼吸法"(吸气4秒、屏息7秒、呼气8秒)降低迷走神经兴奋度

3. 运动处方:餐后1小时进行"靠墙蹲立"(背部贴墙缓慢下蹲),每次10组改善胃下垂

当居家处理24小时未缓解,或出现体重骤降(月减重>5%)、持续黑便等情况,需立即进行胃镜检查。记住:胃痛不是独立疾病,而是身体发出的预警信号,建立个体化的"胃健康档案"(记录疼痛规律、触发因素、有效缓解方式)比盲目用药更重要。