新生儿断断续续的哭声,像一串未解的音符,牵动着每位父母的心弦。有的家长将其视为“宝宝在练嗓”,有的则焦虑地怀疑是否存在健康隐患。这种哭声背后,既有生命初期的生理适应,也可能暗藏疾病的预警信号。

婴儿的呼吸系统与神经调控机制尚未成熟,哭声不连贯往往是正常发育的过渡现象。研究显示,约30%的新生儿在出生后两周内会出现间歇性啼哭。

新生儿肺部发育不完善,每次啼哭时需协调声带震动与横膈膜运动。当呼吸节奏与声带振动不同步时,会出现类似“打嗝”的断续哭声,通常伴随面部涨红、四肢轻微震颤。

快速眼动睡眠期(REM)向深睡眠过渡时,婴儿可能发出短暂抽泣声。这种“梦中啼哭”通常持续5-10秒,无需干预即可自行停止。

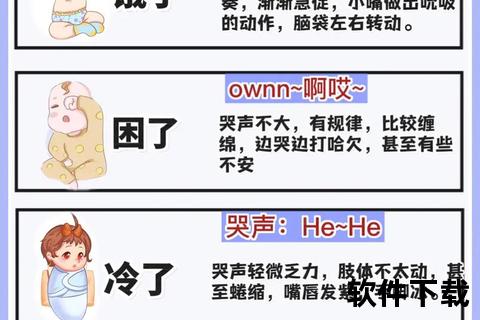

当遭遇温度变化(如洗澡后)、强光或突发声响时,婴儿可能通过断续哭声表达不适。此类哭声常伴随眨眼、扭头等逃避动作,调整环境后即缓解。

若哭声呈尖锐金属音或伴随面色青紫、呛咳,则需立即就医。这类声音多由器质性病变引发。

羊水残留、先天性喉软化等可导致气道狭窄。特征为哭声突然中断,伴随“鸡鸣样”回声,常见于早产儿。

缺氧缺血性脑病患儿可能出现低弱、震颤的“猫叫样”哭声;颅内出血时则表现为突发性尖叫。

肠套叠引发的疼痛性哭声呈阵发性加剧,常伴呕吐、果酱样大便;胃食管反流的哭声多出现于喂奶后1小时,身体弓起呈“虾米状”。

1. 观察伴随体征:记录哭声持续时间、面部颜色(苍白/青紫)、肢体活动度

2. 排除环境因素:检查室温(24-26℃最佳)、尿布湿度、衣物松紧度

3. 尝试安抚技巧:

出现以下情况需2小时内就诊:

特殊群体需更早干预:

1. 孕期保健:补充维生素D(400IU/日)可降低喉软骨发育不良风险

2. 新生儿筛查:出生72小时内的听力测试、遗传代谢病筛查

3. 父母技能培训:

生命最初的啼哭,既是健康的风向标,也是亲子联结的纽带。掌握科学的评估方法,既能避免过度医疗,又能守住安全底线。当断续的哭声响起时,父母温暖的怀抱与理性的判断,将成为守护新生命最坚实的盾牌。

(本文参考临床指南及儿科研究数据,具体诊疗请遵医嘱)

参考文献:

[1] 知乎专栏《新生儿哭声诊断指南》

[13][50] 医学平台关于哭声不连续的病理分析

[58][21] 儿科问诊案例与临床处理方案

[32][40] 婴幼儿发育规律研究

[52] 妙佑医疗国际新生儿护理指南