维生素E作为人体必需的脂溶性维生素,因其抗氧化、延缓衰老的作用被广泛关注。但近年来,关于长期服用是否安全的争议不断——有人将其奉为“美容圣品”,有人因过量摄入导致健康隐患。这种认知差异背后,隐藏着公众对营养补充剂使用规范的深层困惑。

1. 生理功能的科学验证

作为强效抗氧化剂,维生素E通过清除自由基保护细胞膜结构,延缓皮肤和器官衰老。临床研究证实其可改善微循环,对更年期女性皮肤状态和生育功能具有保护作用。但需注意,这种保护作用仅在正常剂量范围内(每日14-15mg)有效。

2. 剂量失控的潜在风险

超过400IU/天的摄入量会逆转抗氧化机制,转化为促氧化剂。长期大剂量(>800mg/天)可能引发凝血功能障碍,增加脑出血风险,并导致血清胆固醇异常升高。更值得警惕的是,维生素E氧化物可能损伤DNA结构,增加前列腺癌等特定癌症的发病风险。

1. 国际权威指南对比

• 美国医学研究所:上限1000IU/天(约670mg)

• 欧盟食品:上限270-300mg/天

• 中国营养学会:推荐量14mg/天,上限700mg

这种差异源于评估体系的区别——美国以动物实验数据为基础,欧盟更侧重人群流行病学研究。

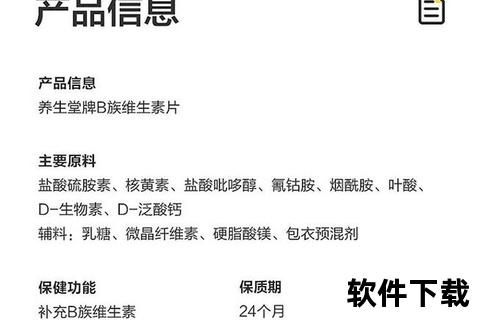

2. 剂型换算的隐蔽陷阱

市售补充剂存在IU与mg两种单位体系(1mg≈1.5IU),部分复合维生素中VE含量可能超过单剂产品。建议选择标注α-生育酚当量(α-TE)的产品,避免混合生育酚带来的计算误差。

1. 必需补充的适应群体

• 确诊脂质吸收障碍患者(如克罗恩病)

• 长期接受TPN(全肠外营养)治疗者

• 特定皮肤病治疗期(需医生处方)

2. 风险规避的精细管理

存在心血管病史或正在服用抗凝药物(华法林、阿司匹林等)的人群,应将摄入量控制在100IU/天以下。建议在术前2周停用高剂量补充剂。对于糖尿病患者,补充前需检测血清维生素水平,避免加重脂代谢紊乱。

1. 孕产期女性的精准调控

虽然维生素E对预防习惯性流产有辅助作用,但妊娠后期过量摄入(>400IU/天)可能增加早产风险。哺乳期补充时,需监测乳汁中α-生育酚浓度,避免婴儿出现凝血时间延长。

2. 老年群体的代谢特点

60岁以上人群肝脏代谢能力下降,建议采用间歇补充法(服1月停2周),并定期监测γ-谷氨酰转移酶(GGT)指标。合并骨质疏松者需注意,过量VE会拮抗维生素K的骨保护作用。

1. 饮食优化策略

每日30g混合坚果(杏仁+葵花籽+花生)可提供8-12mg天然维生素E。烹饪时选择小麦胚芽油(42.25mg/100g)或葵花籽油(42.25mg/100g),较橄榄油(17.1mg)的生物利用率更高。

2. 监测技术的应用

家用便携式维生素检测仪可定期测定血清α-生育酚浓度,保持其在12-46μmol/L的安全区间。当出现不明原因头痛或视觉异常时,应立即进行血浆凝血酶原时间(PT)检测。

行动指南

1. 建立个体化营养档案:记录日常饮食中的VE来源,使用“维生素计算器”APP进行总量估算

2. 实施阶梯式补充法:

• 基础阶段(0-3月):饮食调整为主

• 强化阶段(4-6月):补充100IU/天

• 维持阶段:改为隔日服用

3. 设置风险预警机制:出现牙龈出血、月经量突增等情况时,立即停用并检测凝血功能

通过建立剂量-效应-风险的动态平衡模型,既能发挥维生素E的生理益处,又可规避长期服用的潜在危害。当计划持续补充超过6个月时,建议每季度进行肝肾功能和凝血功能检测,实现安全管理的全程可视化。