女性的身体蕴藏着独特的生命韵律,每一次生理周期的循环都是生殖系统精密协作的奇迹。无论是初潮时的懵懂,还是生育期的规律变化,甚至更年期的过渡,月经始终是女性健康的重要晴雨表。理解这个自然过程不仅能消除误解,更能帮助女性及时识别异常信号,守护生殖健康。

月经的形成始于卵巢与垂体的激素对话。下丘脑通过促性腺激素释放激素(GnRH)指挥垂体分泌卵泡刺激素(FSH)和黄体生成素(LH),这两种激素如同交响乐的指挥棒,调控卵巢内卵泡的发育与排卵。

1. 卵巢的周期性活动:每个月经周期中,卵巢内约3-30个原始卵泡被激活,但仅有一个优势卵泡能发育成熟并释放卵子。这一过程伴随着雌激素的波动——卵泡期雌激素逐渐升高,促进子宫内膜增厚至1-6毫米,为受精卵着床打造柔软的“温床”。

2. 未受孕时的内膜脱落:若卵子未受精,黄体在排卵后10-14天退化,雌激素与孕酮水平骤降。失去激素支撑的子宫内膜发生缺血性坏死,螺旋动脉痉挛断裂,最终形成混合血液、内膜碎片及宫颈黏液的经血。

月经的排出并非简单“流血”,而是多器官协同的结果(图1)。

1. 子宫收缩与宫颈开放:

2. 内的自然引流:

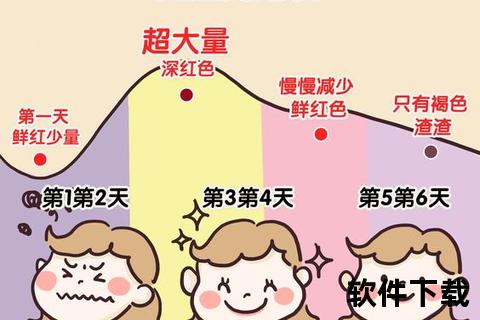

正常经血呈暗红色,质地稀薄且不凝固,这得益于子宫内膜释放的纤溶酶。若出现以下情况需警惕:

1. 青春期女性:初潮后2年内周期不规律属正常,但若闭经超过3个月或单次出血>10天需就医。

2. 围绝经期女性:周期缩短至21天以内或经期淋漓超过10天,可能是子宫内膜病变的早期信号。

3. 多囊卵巢综合征患者:补充肌醇(纯度>90%)可改善卵泡发育,配合低GI饮食调节激素水平。

✅非经期出血持续3天以上

✅经血突然增多需每小时更换卫生巾

✅绝经后再次出血

生命周期的每一次潮起潮落,都是女性身体智慧的体现。通过科学认知月经机制,女性不仅能消除对生理现象的困惑,更能建立早期预警意识。记住:规律记录月经周期、关注身体细微变化,是对自身健康最有效的投资。