剖腹产术后护理是产妇康复的关键阶段,科学的月子管理不仅能加速身体恢复,还能降低并发症风险。数据显示,我国剖宫产率高达36.7%,但仅有42%的产妇能正确掌握伤口护理方法。本文将从医学原理到实践技巧,系统解析术后恢复的核心要点。

1. 阶段性活动促进机能重建

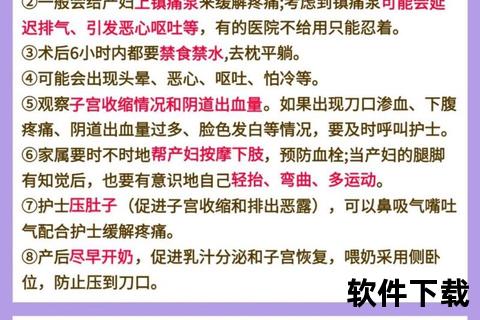

术后6小时内需绝对卧床,但需每2小时进行踝泵运动(脚尖向上勾10秒后下压,重复20次/组)预防血栓。6小时后可尝试30°侧卧翻身,用枕头支撑腹部减轻牵拉痛。拔除导尿管后,建议按"坐-站-走"三步骤活动:先摇高床头至45°适应5分钟,再扶床沿站立30秒,最后在家属搀扶下行走不超过5分钟。

2. 饮食管理四阶梯法则

• 术后6小时:薄荷水湿润口腔,禁用吸管以防吸入空气引发腹胀

• 6-24小时:米油(米与水1:8熬制)100ml/次,每2小时一次,含谷氨酰胺促进肠黏膜修复

• 排气后48小时:过渡至半流质,推荐南瓜山药粥(南瓜200g+山药100g+粳米50g)补充膳食纤维

• 72小时后:高蛋白饮食,每日摄入鸡蛋2个、鱼肉150g、豆腐100g,辅以维生素C 200mg促进胶原合成

3. 疼痛管理的黄金72小时

术后24小时内建议硬膜外自控镇痛泵(PCEA),用量控制在4mg/24h以内。48小时后改用双氯芬酸钠栓(每次50mg,间隔8小时),哺乳前2小时使用可减少乳汁残留。72小时后可配合低频脉冲治疗仪,电极片置于伤口两侧,频率选择50Hz缓解肌筋膜紧张。

1. 分层护理策略

• 表皮层:术后24小时揭开敷料,用0.5%碘伏螺旋消毒(从切口向外15cm),每日2次

• 真皮层:第3天开始涂抹重组人表皮生长因子凝胶,薄涂后暴露15分钟促进肉芽生长

• 皮下组织:术后7天使用硅酮敷料,每天加压按摩(拇指指腹以2N压力螺旋按压)10分钟预防瘢痕增生

2. 特殊部位防护技巧

哺乳时采用橄榄球式抱姿:产妇后背垫45°三角枕,婴儿臀部置于枕头凹陷处,减少腹部张力。淋浴时用3M防水贴覆盖伤口,边缘预留2cm透气区,水温控制在38℃以下。发现缝线处有黄白色分泌物时,可用无菌棉签蘸取0.9%氯化钠溶液滚动清洁,避免擦拭。

3. 感染预警信号识别

当出现以下情况需立即就医:

1. 疤痕体质产妇

建议术后14天开始瘢痕内注射曲安奈德(40mg/ml)与5-氟尿嘧啶(50mg/ml)按1:1混合,每平方厘米注射0.1ml,间隔3周。配合585nm脉冲染料激光治疗,能量密度7J/cm²,每月1次。

2. 妊娠期糖尿病患者

血糖监测需在术后4小时启动,目标空腹血糖≤5.3mmol/L,餐后2小时≤6.7mmol/L。伤口护理时避免使用葡萄糖溶液消毒,改用醋酸氯己定醇溶液。

3. 双胎妊娠产妇

建议术后立即使用弹力袜(压力梯度15-20mmHg),联合低分子肝素(200IU/kg qd)至术后7天。腹部需用六头腹带(上至剑突下,下至耻骨联合)提供支撑。

当出现以下情况时采取应急措施:

1. 突发渗血:立即用无菌纱布叠成5层加压按压15分钟,同时冰袋(外层裹毛巾)间断冷敷

2. 缝线断裂:用无菌镊子夹持断端防止回缩,碘仿纱条填塞后送医

3. 严重胀奶:冷敷同时口服布洛芬400mg,用手挤奶维持泌乳(每侧5分钟/2小时)

建议产妇建立《术后恢复日志》,每日记录体温、恶露量、伤口状况等参数。研究显示,规范记录可使并发症发生率降低63%。术后42天需进行盆底肌电评估,若Ⅱ类肌纤维肌力<Ⅲ级,建议启动生物反馈治疗。通过系统化管理,90%产妇能在6周内恢复基本生活能力。