在女性盆腔的中央,一个倒置梨形的器官始终处于动态平衡中——它既是新生命的摇篮,也是女性健康的晴雨表。这个器官的位置变化可能引发从轻微不适到严重生育障碍的系列问题,而多数人对其空间定位和临床意义知之甚少。

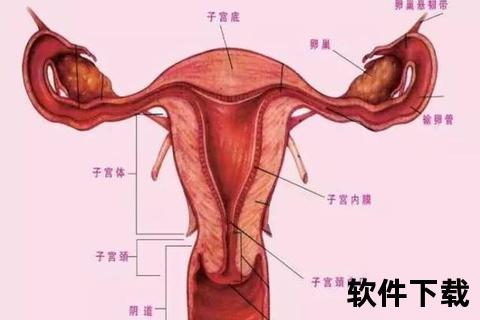

作为女性生殖系统的核心器官,子宫位于膀胱与直肠之间的解剖三角区内。成年未孕女性的子宫长约7-9厘米,宽4-5厘米,厚2-3厘米,通过四组韧带系统(主韧带、圆韧带、阔韧带、骶韧带)维持其前倾前屈的生理位置。这种特殊角度(宫体与宫颈形成170°钝角)使得站立时宫底平骨盆入口,宫颈位于坐骨棘平面以上,既保证器官功能又不影响邻近脏器。

子宫内膜的周期性变化直接反映其生理状态。从月经期(1-4天)的功能层脱落,到增生期(5-14天)的3-6mm厚度,再到分泌期(15-28天)可达12mm的生理性增厚,这些变化通过MRI检查可清晰观察到分层结构:高信号的子宫内膜带、低信号结合带及中等信号外肌层。

约60%女性经历过子宫位置的自然变动。膀胱充盈可使前位子宫转为水平位,直肠扩张则迫使子宫后移。妇科检查时,超声探头压力甚至可使后位子宫前移3-5厘米。生育史带来的改变更为显著:未产妇宫颈口呈圆形,经产妇则变为"一"字形裂口,这种解剖标记是判断生育史的重要依据。

三类基础位置类型决定临床处理方案:

1. 前位子宫(占比75%):宫底朝向耻骨联合,受孕概率较高但易发前置胎盘

2. 中位子宫(占比15%):宫体与宫颈轴线呈180°,需警惕韧带松弛风险

3. 后位子宫(占比10%):宫底贴向骶骨,可能引发经血滞留性痛经

当子宫偏离生理位置超过2厘米时,可能引发系列症状。子宫脱垂(宫颈低于坐骨棘平面)患者会出现下坠感、排尿困难,严重者可见宫颈外露。子宫内膜异位症导致的后位固定常伴有痛和排便痛,疼痛指数在月经前2天达到峰值。

特殊人群需特别注意:

现代影像学为位置评估提供多维视角:

1. 超声弹性成像:量化韧带张力,预测脱垂风险

2. 动态MRI:在膀胱不同充盈度下观察子宫三维运动轨迹

3. 压力传感器:实时监测盆底肌群对子宫的支撑力

诊断标准需结合解剖与功能评估:

保守治疗:

手术治疗:

药物治疗突破:

三级预防策略:

1. 初级预防:青春期教育正确的如厕姿势(避免长时间蹲位)

2. 二级预防:产后42天盆底肌电评估+生物反馈治疗

3. 三级预防:绝经期雌激素局部应用+负重训练

日常维护要点:

当出现持续盆腔压迫感、非经期直肠刺激症状或后点滴出血,建议在月经周期第5-7天(内膜最薄时)进行超声检查。记住,子宫的位置变化既是生理适应的体现,也可能是疾病的早期信号,定期妇科检查如同为生命摇篮进行结构安检,值得每位女性重视。