月经是女性生殖系统最直观的生理信号,其准时性不仅反映着激素水平的精密调控,更是全身健康状况的晴雨表。许多女性发现,当生活节奏紊乱或身体亮起红灯时,最先出现波动的往往就是月经周期。

1. 生物钟与激素交响曲

每个月经周期始于下丘脑-垂体-卵巢轴的精密协作。在卵泡期(第1-14天),促卵泡激素(FSH)刺激卵泡发育并分泌雌激素,促使子宫内膜增厚;排卵后黄体期(第15-28天),黄体生成素(LH)主导孕激素分泌,为受精卵着床做准备。若未受孕,激素骤降引发子宫内膜脱落。这种周期性波动如同交响乐团的分工合作,任何声部的失调都会影响整体节奏。

2. 周期长度的自然弹性

临床数据显示,21-35天的周期均属正常范围。约60%女性周期在28±3天内波动,但个体差异显著:有女性常年保持22天短周期,亦有45天长周期者仍具备正常生育能力。真正需要关注的是自身周期的稳定性,而非机械对照标准值。

3. 进化视角的特殊性

人类作为极少数存在月经的哺乳动物,其周期性内膜脱落被学界认为具有进化优势:通过定期清除潜在异常胚胎,降低母体资源浪费风险。这种生理机制与灵长类动物延长交配期的生殖策略密切相关。

1. 内分泌失衡的红色警报

多囊卵巢综合征(PCOS)患者常伴雄激素升高,导致周期延长至40天以上;甲状腺功能异常则可能引发经量骤减或周期紊乱。数据显示,30%的月经失调与甲状腺疾病相关,建议异常周期持续3个月即需筛查TSH水平。

2. 生活方式的影响图谱

体重波动超过标准值10%即可干扰激素分泌:过度节食使BMI<18时,瘦蛋白减少导致下丘脑功能抑制;肥胖(BMI>25)则引发雌激素异常蓄积。美国妇产科学会研究显示,每周300分钟中等强度运动可使周期规律性提升40%。

3. 器质性病变的隐匿表现

子宫肌瘤患者中,45%会出现经期延长(>7天);子宫内膜异位症常伴进行性痛经,经血呈暗褐色且含组织碎片。建议经期超过10天或单日浸透8片卫生巾者立即就医。

1. 周期记录的科学方法

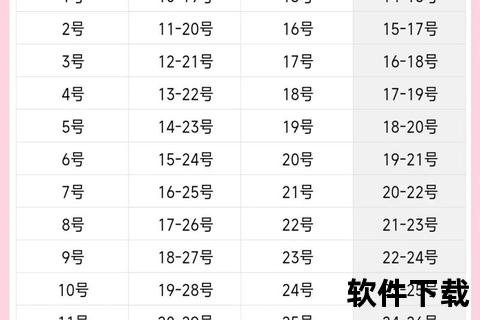

推荐使用月经追踪APP记录出血起止日、经量(以卫生巾更换频率量化)、伴随症状等要素。周期日记应包含:

2. 阶梯式干预方案

对于偶发周期紊乱:

3. 特殊人群管理要点

围绝经期女性若周期短于21天,需警惕子宫内膜癌风险;青少年初潮后3年内周期波动属正常生理现象,但持续闭经超过6个月需排除生殖道畸形。

1. 营养干预的黄金组合

2. 环境节律同步技巧

晨间7-9点暴露于1000lux光照(相当于阴天户外亮度),持续2周可帮助调节褪黑素分泌,使周期波动幅度缩小3.2天。建议睡前2小时佩戴蓝光过滤眼镜,维持皮质醇正常节律。

3. 中医调理的现代验证

临床研究表明,隔药灸关元穴(脐下3寸)可提升子宫内膜容受性;周期疗法中,卵泡期使用菟丝子+女贞子促进卵泡发育,排卵后改用杜仲+桑寄生维持黄体功能。

当月经周期成为读懂身体的密码,女性便能实现从被动应对到主动管理的健康跨越。建议每半年进行1次妇科超声+AMH(抗缪勒管激素)检测,建立个人生殖健康档案。记住:规律周期不仅关乎生育能力,更是全身各系统协调运作的明证。