女性的生理健康常因月经周期与泌尿系统症状的微妙关联而引发困惑。许多人在月经前后出现尿频、尿急等不适,却难以分辨这些症状是单纯的生理现象还是疾病信号。本文将深入探讨月经周期与泌尿系统症状的关联机制,帮助读者理解背后的生理病理过程,并提供科学应对策略。

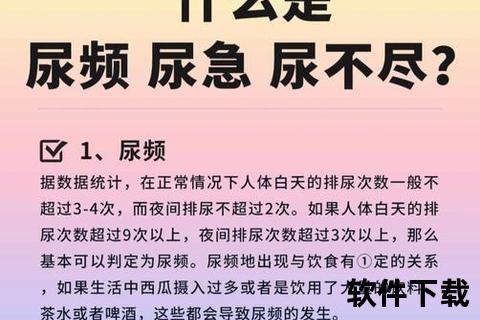

月经周期中雌激素与孕激素的周期性变化直接影响膀胱和尿道功能。黄体期(月经前1-2周)孕激素水平升高会降低膀胱平滑肌张力,导致储尿能力下降;而经期雌激素骤降则可能削弱尿道黏膜屏障功能,引发尿意敏感。这种激素驱动的生理变化可使单日排尿次数从正常6-8次增至10次以上。

经前期子宫内膜增厚使盆腔血管扩张,约75%女性会出现不同程度的盆腔充血。膨大的子宫可能压迫膀胱顶部,减少其实际容量,产生“假性尿频”——即使少量尿液也会触发排尿反射。这种现象通常随月经来潮后充血缓解而消失。

经期卫生巾形成的密闭环境使会湿度增加,-尿道口的细菌迁移风险升高。研究显示,经期女性尿路感染发生率较非经期增加2-3倍。需警惕尿液中带血丝、排尿灼痛等感染征象。

| 症状类型 | 危险信号 | 可能疾病 |

|--|-||

| 排尿异常 | 尿液浑浊/血尿、排尿灼痛 | 急性膀胱炎、肾盂肾炎 |

| 月经相关改变 | 经期延长>7天、经量骤增/骤减 | 子宫肌瘤、内分泌紊乱 |

| 全身症状 | 发热>38.5℃、腰肋部放射性疼痛 | 上行性尿路感染 |

1. 基础筛查

2. 进阶检查

3. 特殊人群关注点

月经周期与泌尿系统症状的关联既包含生理性适应,也可能隐藏病理改变。建议持续3个月经周期出现异常排尿症状者及时就诊,通过尿动力学检查等精准评估膀胱功能。理解身体信号、采取分级干预,是维护女性泌尿生殖健康的关键。