剖腹产作为现代医学的重要分娩方式,其术后恢复一直是产妇及家属关注的焦点。从表皮切口到深层组织的愈合,整个过程涉及复杂的生理变化和护理细节。本文将系统解析剖腹产伤口愈合的时间规律、关键护理措施及常见问题处理,帮助产妇科学应对恢复期的挑战。

剖腹产伤口需要经历“表皮闭合—内部修复—瘢痕重塑”三个阶段,全程需3个月至1年不等,具体恢复时间因个体差异而不同。

1. 第一阶段:术后7天左右(表皮初步愈合)

特点:表皮切口基本闭合,但内部缝合的筋膜、肌肉层仍处于修复初期,触摸可感知皮下硬结。

护理重点:

2. 第二阶段:术后3周(瘢痕增生期)

特点:伤口进入增生期,瘢痕变硬、发红,可能伴随瘙痒或刺痛。

护理重点:

3. 第三阶段:术后3-6个月(瘢痕软化期)

特点:瘢痕逐渐软化,颜色由红转暗,质地趋近正常皮肤。

护理重点:

1. 伤口清洁与感染防控

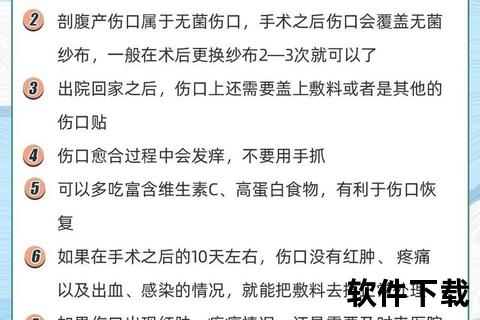

日常清洁:术后2周内采用擦浴,淋浴需确保伤口完全愈合,水温37℃左右,时间不超过10分钟。

感染识别:若出现持续发热(>38℃)、伤口流脓或恶臭、红肿范围扩大,需立即就医。

特殊处理:使用含壳聚糖成分的敷料(如速愈贴),可加速止血、抗菌并减少瘢痕形成。

2. 营养与活动管理

饮食建议:

活动原则:

3. 心理与家庭支持

产后激素波动易引发情绪低落,家人需主动分担育儿压力,关注产妇心理状态。

建议加入产后支持社群,与其他产妇交流经验,缓解焦虑。

1. 常见问题处理

疼痛管理:术后48小时内可使用镇痛泵,后期通过热敷或非甾体抗炎药缓解(需遵医嘱)。

瘢痕增生:若瘢痕隆起明显,可咨询医生进行激光治疗或局部注射糖皮质激素。

2. 紧急就医指征

| 症状 | 可能原因 | 处理建议 |

|-|||

| 伤口渗液伴恶臭 | 细菌感染 | 立即清创,口服抗生素 |

| 突发腹痛或大量出血 | 子宫复旧不良/内部出血 | 急诊超声检查 |

| 下肢肿胀、呼吸困难 | 深静脉血栓/肺栓塞 | 急诊抗凝治疗 |

1. 建立恢复日志:记录伤口变化、饮食及活动量,便于复诊时与医生沟通。

2. 定期复查:产后42天需进行妇科检查,评估子宫复旧及瘢痕愈合情况。

3. 长期观察:若1年后瘢痕仍疼痛或增生,可考虑整形外科干预。

剖腹产恢复既是生理修复的过程,也需要心理调适的支持。通过科学的护理与及时的问题处理,多数产妇能顺利完成这一阶段的过渡,重获健康与自信。