阿莫西林作为全球最常用的抗生素之一,被广泛用于治疗细菌感染。许多人对它的认知仍停留在“消炎药”的模糊概念中,甚至存在滥用现象。本文将从科学角度解析其作用原理、临床应用场景及生产技术革新,并提供实用用药建议,帮助公众正确认识这一药物。

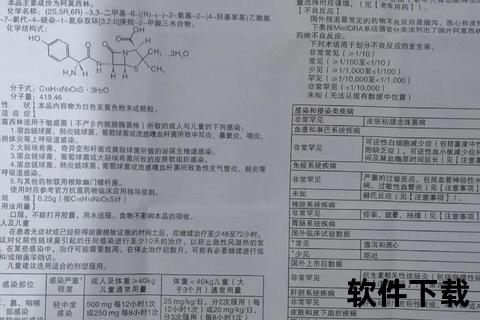

阿莫西林属于β-内酰胺类抗生素,其核心抗菌机制在于破坏细菌细胞壁的合成。细菌细胞壁的主要成分是黏肽,而阿莫西林通过其β-内酰胺环结构与细菌内膜上的转肽酶结合,抑制黏肽链的交联反应,导致细胞壁缺损。失去保护屏障的细菌会因渗透压失衡而破裂死亡。

与同类药物氨苄西林相比,阿莫西林因化学结构中的羟基侧链增强了穿透细胞壁的能力,杀菌速度更快,尤其对肠球菌、沙门氏菌等更具优势。值得注意的是,阿莫西林对病毒无效,仅针对细菌感染,这也是其与普通“消炎药”的本质区别。

阿莫西林的生产工艺直接影响其疗效与安全性,近年来的技术革新主要体现在以下方面:

传统化学合成依赖混酐法,需使用有毒溶剂;而酶法合成通过固定化青霉素酰化酶催化反应,条件温和且产物纯度更高,减少杂质引发的过敏风险。

针对耐药菌问题,阿莫西林与β-内酰胺酶抑制剂(如克拉维酸)的复合制剂被广泛应用。克拉维酸可抑制细菌产生的耐药酶,使药物活性提升4-8倍。

阿莫西林易水解失效,新型微囊包衣技术可延缓药物分解,延长有效期;冻干粉针剂则解决了高温环境下药物降解的问题。

普通感冒多由病毒引起,滥用抗生素不仅无效,还可能破坏肠道菌群,诱发耐药性。

普通阿莫西林与高价复合制剂(如阿莫西林克拉维酸钾)适用场景不同,需根据感染类型选择。

全球每年约70万人死于耐药菌感染,合理使用抗生素是每个个体的责任。公众需做到:

1. 不囤积药物:剩余抗生素易因保存不当失效。

2. 不共享处方:不同感染类型需个性化治疗方案。

3. 支持新药研发:通过政策鼓励与企业合作,推动更安全、高效的抗生素问世。

阿莫西林的科学应用既是医学进步的体现,也考验着公众的健康素养。通过了解其作用原理、规范用药行为,我们不仅能保护自身健康,更能为遏制全球耐药危机贡献力量。