月经是女性健康的“晴雨表”,其周期与量的变化往往预示着身体内在平衡的变化。当周期提前、延后或经量异常时,多数女性会陷入焦虑:这是偶然现象还是疾病信号?是否需要干预?本文将从科学角度解析月经不调的深层原因,并结合中医“周期调养”理念,提供切实可行的健康管理方案。

典型表现:

1. 周期紊乱:连续3个月经周期提前≥7天(<21天)或延后≥7天(>35天)

2. 经量异常:单次月经总量<5ml(约浸透10片日用卫生巾)或>80ml(2小时需更换夜用卫生巾)

3. 伴随症状:经前胀痛、经期血块直径>2.5cm、非经期异常出血(如排卵期点滴出血持续3天以上)

特殊人群注意:

下丘脑-垂体-卵巢轴(HPO轴)功能失调是核心机制,常见诱因包括:

中医认为月经是“肾气-天癸-冲任-胞宫”轴协调运作的结果,临床常见证型:

| 证型 | 典型表现 | 易感体质 |

||-|-|

| 肝郁气滞 | 经前乳胀、经血紫黯块多 | 气郁质、血瘀质 |

| 脾肾阳虚 | 经期腹泻、腰腹冷痛喜温 | 阳虚质、痰湿质 |

| 阴虚血热 | 经期提前、经血鲜红质稠 | 阴虚质、湿热质 |

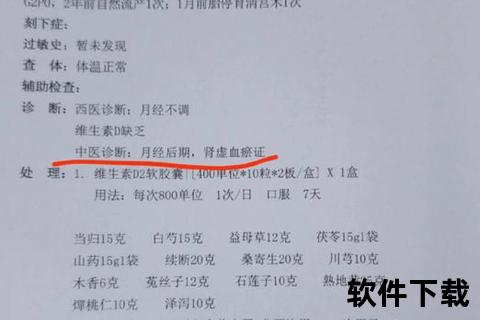

案例启示:36岁黄女士经期紊乱伴血块,舌暗红有瘀斑,辨证为“肾阴亏虚兼气滞血瘀”,通过周期调理(经前疏肝活血、经后滋肾养阴)实现周期稳定。

基于月经周期阴阳消长规律,制定个性化调养方案:

调理原则:活血化瘀,促进经血排出

调理原则:滋肾养阴,促进卵泡发育

调理原则:温阳通络,促进卵子排出

调理原则:疏肝理气,预防经前综合征

1. 饮食防护:经期避免生冷(如刺身、冰淇淋),阳虚体质者可常食肉桂小米粥(温经散寒)

2. 环境防护:经期避免冷水浴,办公室常备艾草暖宫贴(贴敷神阙穴)

3. 情志防护:练习八段锦“双手托天理三焦”式(每日晨起练习5分钟)

月经不调的调理是系统工程,需结合体质特点进行阶段性干预。建议女性建立“月经健康档案”,记录周期、经量、伴随症状等数据,为个性化调理提供依据。当自我调节效果不佳时,应及时寻求专业中医师帮助,通过脉诊、舌诊等精准辨证,制定“一人一方”的调经方案。