幽门螺杆菌(Hp)感染是全球最常见的慢性细菌感染之一,约半数人口受其影响。这种细菌不仅与胃炎、消化性溃疡密切相关,更是胃癌的明确风险因素。随着抗生素耐药性增加,如何通过科学调整用药剂量和方案提升根除率,已成为临床关注的重点。本文结合最新研究进展和临床实践,解析个体化用药策略的核心要点,帮助患者和公众理解治疗背后的科学逻辑。

一、幽门螺杆菌感染的核心问题与诊断

1. 感染症状与危害

Hp感染者可能出现上腹疼痛、反酸、嗳气、早饱感等症状,但约70%患者无明显症状。长期感染可导致胃黏膜损伤,增加胃癌风险。儿童感染还可能引发缺铁性贫血和生长迟缓。

2. 诊断方法

无创检测:碳13/14呼气试验(备孕及孕妇推荐碳13)、粪便抗原检测。

有创检测:胃镜活检联合快速尿素酶试验,适用于需评估胃黏膜病变的患者。

检查前需停用质子泵抑制剂(PPI)2周、抗生素4周,避免假阴性结果。

二、用药剂量优化策略:从“一刀切”到精准治疗

1. 一线治疗方案的选择

(1)铋剂四联疗法

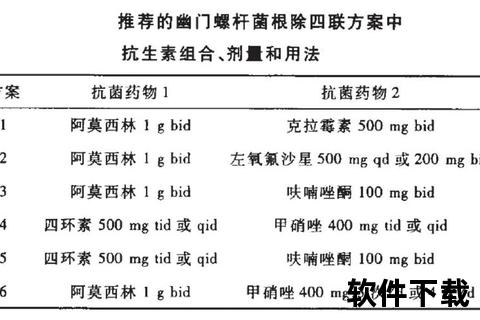

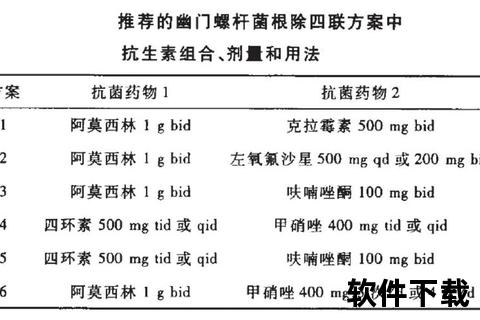

包含PPI+铋剂+两种抗生素,疗程14天。我国指南推荐5种组合,例如:

阿莫西林(1g bid)+克拉霉素(0.5g bid)

阿莫西林(1g bid)+左氧氟沙星(0.5g qd)

研究表明,含呋喃唑酮的方案根除率可达95%以上。

(2)大剂量二联方案(HDDT)

突破性进展:阿莫西林(750mg qid)+高剂量PPI(如雷贝拉唑20mg qid),疗程14天。该方案通过强化抑酸和持续抗菌浓度,根除率达91%,且副作用发生率低于传统四联。

适用人群:青霉素不过敏者首选,尤其适合老年、肝肾功能不全患者。

2. 特殊人群的剂量调整

(1)儿童

阿莫西林剂量按50mg/kg/d分两次服用,克拉霉素不超过20mg/kg/d。

6岁以上可联用铋剂(6-8mg/kg/d),避免使用喹诺酮类药物。

(2)青霉素过敏者

替代方案:克拉霉素+甲硝唑+铋剂(全剂量甲硝唑1.6g/d可克服耐药)

四环素类药物(如米诺环素100mg bid)在资源有限地区可作为备选。

(3)难治性感染

两次治疗失败后需进行药敏试验。推荐含利福布汀或高剂量甲硝唑(2g/d)的方案,并延长疗程至14天。

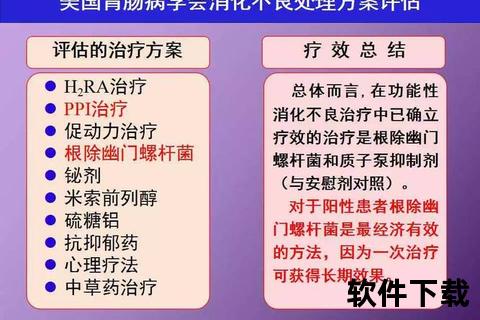

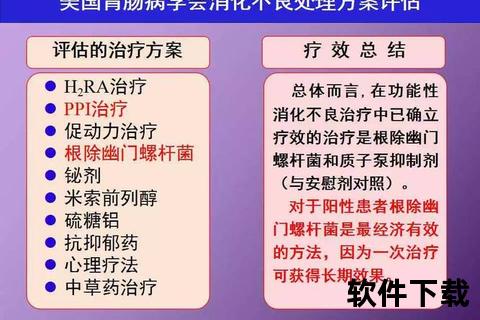

三、疗效评估与治疗失败应对

1. 根除成功的判断标准

停药4周后,碳13呼气试验值<4或粪便抗原检测阴性即为成功。

2. 影响疗效的关键因素

宿主因素:CYP2C19基因多态性影响PPI代谢,快代谢型需选择伏诺拉生(P-CAB)等新型抑酸药。

细菌耐药:克拉霉素、左氧氟沙星耐药率超30%,需避免重复使用。

依从性:漏服药物可使根除率下降20%-30%,建议使用分药盒或手机提醒。

3. 治疗失败后的策略

调整方案:更换抗生素种类,如将克拉霉素替换为呋喃唑酮。

强化抑酸:PPI剂量加倍或改用伏诺拉生(20mg bid),提升胃内pH值至6以上以增强阿莫西林活性。

联合益生菌:特定菌株(如布拉氏酵母菌)可能减少抗生素相关腹泻,但证据等级较低。

四、预防与生活管理建议

1. 家庭防控

感染者使用独立餐具,实行分餐制。

家庭成员共同筛查,尤其是有胃癌家族史者。

2. 饮食干预

避免辛辣刺激食物,增加山药、猴头菇等富含黏蛋白的食材保护胃黏膜。

治疗期间戒酒,防止甲硝唑引起双硫仑反应。

3. 长期随访

成功根除者每2-3年复查一次,胃癌高危人群需定期胃镜监测。

五、何时需要就医?

出现以下情况应立即就诊:

呕血、黑便或体重骤减(可能提示溃疡或癌变)

常规治疗2周后症状无改善

儿童出现生长发育迟缓或贫血

幽门螺杆菌治疗的精细化时代已经到来。通过基因检测、耐药性分析和个体化剂量调整,根除率可显著提升至90%以上。患者需与医生充分沟通治疗史和药物反应,共同制定最佳方案。记住,一次规范的治疗不仅能消除症状,更是对胃癌风险的重要防控。