在疫苗接种后的日常护理中,“是否可以洗澡”一直是公众最关心的问题之一。部分人担心针眼未愈合导致感染,也有人疑惑医学建议为何存在差异。实际上,这种担忧既源于对科学原理的不了解,也与不同场景下的健康管理需求有关。

疫苗注射形成的针眼直径约0.7毫米,远小于日常划伤或擦伤的创面。研究显示,皮肤表层组织在注射后30分钟内即可通过体液凝固和细胞再生初步封闭。这种生理特性意味着正常淋浴的水流压力(通常低于15PSI)不会破坏已闭合的创面结构。

感染风险主要与两个因素相关:创面暴露时间和水质清洁度。疫苗注射属于无菌操作,针头仅穿透表皮层而未深入血管,因此细菌侵入的可能性极低。澳大利亚一项涵盖857人的随机对照试验证实,接种后48小时洗澡组的感染率(8.4%)甚至略低于未洗澡组(8.9%)。家庭自来水经过多重消毒处理,其微生物含量远低于感染阈值,进一步降低了风险。

尽管科学研究支持接种后立即洗澡的安全性,但全球医疗机构的建议仍存在分歧:

1. 保守型建议(24小时等待):主要针对可能出现局部红肿、硬结或过敏反应的敏感人群。例如新冠疫苗中的吸附剂成分可能引发局部炎症,过早接触热水可能加重不适。

2. 灵活型建议(根据创面状态判断):适用于无明显不良反应者。如世界卫生组织指出,只要避免强力揉搓注射部位,接种当天即可清洗身体。

3. 特殊疫苗的特别要求:九价HPV疫苗说明书明确允许当天淋浴,但强调需避开注射部位使用刺激性清洁剂。

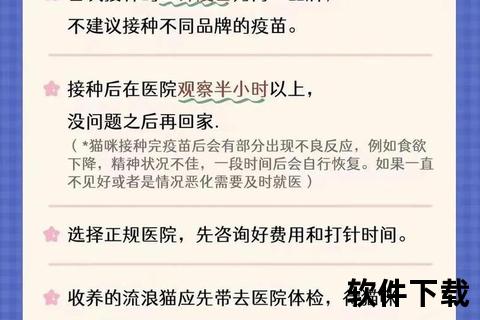

婴幼儿皮肤屏障功能较弱,建议采取分阶段清洁策略:

以下三类人群需严格执行24小时等待期,并在洗澡前后进行专项检查:

接种后洗澡过程中出现以下症状需立即中止清洁并就医:

1. 局部异常:注射部位出现紫红色斑块、皮下波动感或脓性分泌物,提示可能发生细菌感染。

2. 全身反应:洗澡后突发呼吸困难、荨麻疹或心率>120次/分钟,可能与疫苗过敏反应叠加热水刺激有关。

3. 心血管症状:16-30岁人群若出现胸痛或心悸,需警惕罕见的心肌炎并发症,此类反应多在接种后72小时内出现。

1. 时间选择:夏季高温时段建议在清晨或夜间洗澡,避免因大量出汗导致针眼反复湿润。

2. 清洁工具:使用硅胶材质的软毛沐浴刷,其表面菌落总数比传统浴球低87%。

3. 监测工具:智能手机配备的微距镜头可放大观察针眼状态,配合医疗AI应用程序(如SkinVision)评估感染风险。

疫苗接种后的身体清洁不仅是个人卫生问题,更是科学认知与健康管理能力的体现。通过理解创面愈合机制、掌握风险评估方法,公众完全可以在保证安全的前提下维持正常生活节奏。当出现疑问时,最稳妥的方式是拍照记录注射部位变化,并通过医疗机构提供的远程问诊平台获取个性化指导。