月经周期的规律性是女性生殖健康的重要指标,但避孕药的使用常引发对周期变化的担忧。本文将系统解析避孕药导致月经推迟的机制、影响因素及应对措施,帮助读者科学理解并从容应对这一现象。

避孕药通过调节体内激素水平达到避孕效果,其核心成分(雌激素、孕激素)直接作用于下丘脑-垂体-卵巢轴,抑制排卵并改变子宫内膜状态。这种激素干预可能引发以下反应:

1. 抑制排卵:避孕药通过抑制促性腺激素释放,阻止卵泡成熟和排卵,打破自然周期节律。

2. 改变子宫内膜:药物使子宫内膜变薄或增厚,干扰其正常增生-脱落过程,导致经量减少或延迟。

3. 激素撤退效应:停药后激素水平骤降,触发撤退性出血(即月经),但若药物持续影响,可能延迟内膜脱落时间。

避孕药类型是决定月经推迟时间的关键因素:

| 避孕药类型 | 典型推迟时间 | 备注 |

|-|-|--|

| 紧急避孕药 | 1-3周 | 高剂量孕激素干扰周期,部分人延迟2-3周甚至更久 |

| 短效避孕药 | 3-7天 | 规律服用影响较小,漏服可致1-2周延迟 |

| 长效避孕药 | 7-10天 | 停药后需更长时间恢复自然激素分泌 |

注意:上述时间为群体统计值,实际延迟时长因个体差异可能显著不同。若月经推迟超过2周,建议优先排除妊娠可能。

1. 药物类型与剂量

2. 服药时间与周期阶段

3. 个体生理差异

4. 用药依从性与生活习惯

1. 紧急情况:剧烈腹痛、胸痛、视力模糊(提示血栓风险)。

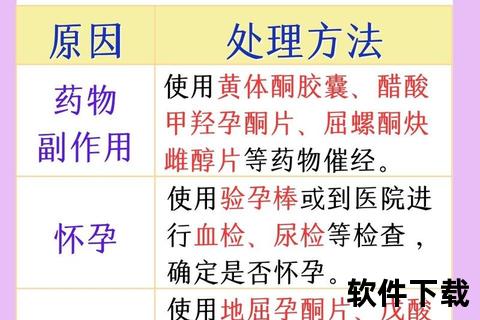

2. 异常信号:

1. 规范用药

2. 周期监测

3. 生活方式调整

4. 替代避孕方案

避孕药引发的月经推迟多为短期可控现象,但持续紊乱需警惕潜在健康问题。通过科学用药、周期监测及生活调整,多数女性可有效管理周期变化。若自我干预无效,及时咨询妇科医生,个性化调整避孕方案,是维护生殖健康的关键一步。

参考文献: