妇科炎症是困扰许多女性的常见问题,局部治疗药物因其直接作用、起效快、全身副作用小的特点,成为临床常用方案。作为其中重要的治疗手段,妇科栓剂通过精准的局部药物释放,帮助患者缓解瘙痒、异味、分泌物异常等症状。由于药物种类繁多且使用方法特殊,患者常因认知不足导致疗效打折或引发不适。本文将从科学视角解析栓剂类型及核心药物,提供实用操作指南。

妇科栓剂根据药物成分可分为四大类:

1. 抗菌消炎类

2. 抗真菌类

3. 调节微生态类

4. 中成药类

| 药物名称 | 核心适应症 | 特殊人群注意事项 |

|-|--|--|

| 甲硝唑栓 | 细菌性病、滴虫性炎 | 哺乳期暂停哺乳,用药后24小时禁酒 |

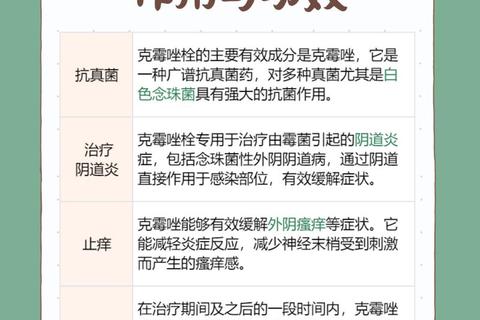

| 克霉唑栓 | 念珠菌性炎 | 妊娠中期后使用需医生评估 |

| 双唑泰栓 | 细菌+真菌混合感染 | 可能引发神经毒性,疗程不超过7天 |

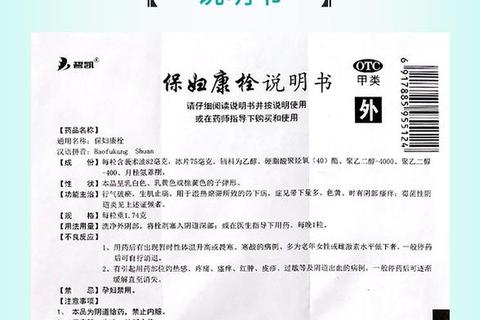

| 保妇康栓 | 宫颈炎、带下增多 | 经期停用,避免性生活影响药效 |

| 乳酸菌栓 | 菌群失调、反复感染 | 可与抗生素间隔2小时使用 |

用药黄金原则:确诊病原体类型是关键。例如,豆腐渣样白带提示真菌感染,灰白色鱼腥味分泌物多为细菌性病,泡沫状黄绿色白带需考虑滴虫感染。

1. 准备阶段

2. 体位与操作

3. 时间管理

4. 不良反应处理

5. 协同护理

1. “栓剂流出是否影响药效?”

药物吸收后基质残留属正常现象,但若半小时内大量排出需补用。

2. “能否多药联用加速治愈?”

不同栓剂的基质可能发生化学反应,联用需间隔至少2小时,如先塞抗菌栓再补乳酸菌。

3. “经期能否继续用药?”

除黄体酮类栓剂外,经期需暂停给药,以免经血逆流引发盆腔感染。

4. “无症状后可否自行停药?”

需以白带化验结果为准,过早停药易致耐药。例如念珠菌感染需症状消失后巩固治疗1周。

妇科栓剂是局部治疗的利器,但根治炎症需结合生活方式调整:每日清洁外阴不过度、避免滥用抗生素、控制血糖(高血糖易诱发真菌感染)。若出现用药后症状加重、异常出血或发热,需立即就医排查盆腔炎等并发症。通过科学认知与规范操作,患者可最大限度发挥栓剂疗效,重获生殖健康。