月经结束后,女性生殖系统处于恢复阶段,此时同房的时机选择不仅关系到避孕效果,更与妇科健康密切相关。生理结构的特殊性决定了此时需要更谨慎的防护措施,而大众对“安全期”的认知误区也常导致意外怀孕或感染风险。如何科学把握身体信号、平衡需求与健康,是每位女性都应掌握的生活技能。

1. 子宫内膜修复过程

月经是子宫内膜周期性脱落的过程,结束后需经历48-72小时的修复期。此时宫腔表面存在微小创面,宫颈口未完全闭合,pH值仍偏碱性,抗菌能力较弱。过早同房可能引入致病菌,增加子宫内膜炎、盆腔炎风险。

2. 出血风险的机械性刺激

约15%女性在月经结束后仍有隐匿性出血,性行为中的摩擦可能诱发二次出血。临床案例显示,月经结束24小时内同房者中,23%出现异常出血。

3. 科学建议的等待期

1. 传统认知的三大误区

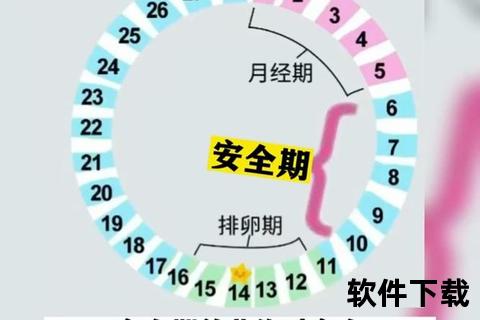

存活时间(5天)与排卵提前现象,使经期同房仍有3%-5%妊娠概率

研究显示,仅月经周期严格28天且排卵日恒定者适用,实际人群中适用率不足30%

安全期避孕失败率达15%-47%,性传播疾病防护完全缺失

2. 科学推算方法

| 指标 | 观察要点 | 可靠性提升 |

||--||

| 基础体温 | 排卵后升高0.3-0.5℃持续11-14天 | 78% |

| 宫颈黏液 | 排卵期呈蛋清状拉丝度>10cm | 82% |

| 排卵试纸 | LH峰值后24-36小时排卵 | 89% |

1. 感染防控体系

2. 紧急处理预案

出现以下症状需24小时内就医:

3. 特殊时期避孕策略

| 人群类型 | 推荐方案 | 备注 |

|-|--||

| 哺乳期女性 | 含孕激素宫内节育器(如曼月乐) | 不影响乳汁质量 |

| 围绝经期女性 | 避孕套+杀精剂双重防护 | 激素水平波动大需加强 |

| 多囊卵巢患者 | 短效口服避孕药(如优思明) | 兼调节激素与痤疮改善 |

4. 心理调适技巧

1. 的双向作用

2024年《生殖医学杂志》研究指出,中的前列腺素E1(PGE1)可促进子宫内膜修复,但需在月经结束72小时后发挥作用。

2. 微生物组动态变化

基因组测序发现,月经结束48小时内乳杆菌占比仅恢复至正常水平的60%,过早同房会使致病菌(如加德纳菌)定植率增加3倍。

3. 生物材料新进展

可降解宫颈保护膜(临床试验阶段)能在同房时形成物理屏障,降低85%的感染风险,特别适用于妇科手术后恢复期。

生殖健康管理是贯穿女性生命周期的系统工程。建议建立“月经-同房-症状”三联日记,通过3个月的数据积累绘制个性化健康图谱。当出现周期偏离基线值20%以上、或伴随异常体征时,应及时启动专业医疗评估。科学认知与主动防护的结合,方能在享受亲密关系的同时筑牢健康防线。