宫颈健康是女性整体健康的重要组成部分,但关于“宫颈糜烂”的误解长期困扰着许多女性。过去,这一术语常被误认为严重的疾病,甚至被过度治疗。随着医学发展,现已明确“宫颈糜烂”多为生理性宫颈柱状上皮异位,无需恐慌,但仍需科学防护以避免病理性问题。本文将从症状解析、成因探讨及预防措施出发,为不同人群提供实用建议,帮助女性消除困惑,主动管理宫颈健康。

一、科学认知:宫颈糜烂的本质与症状

1. 什么是宫颈糜烂?

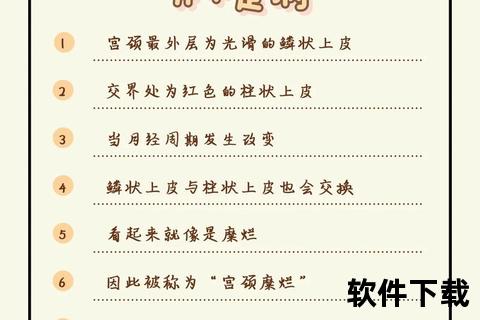

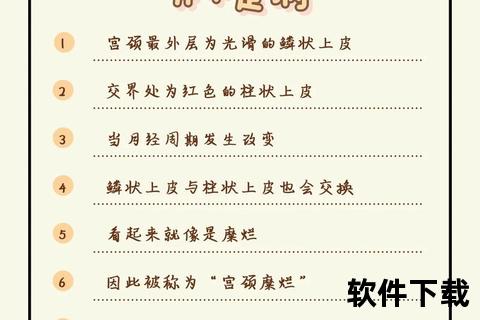

宫颈糜烂并非真正的组织溃烂,而是宫颈柱状上皮外移的生理现象。由于柱状上皮较薄,透出下方血管组织,肉眼观察呈红色颗粒状,类似糜烂外观。这种现象受雌激素水平影响,常见于青春期、育龄期女性,绝经后可能自然消退。

2. 生理性与病理性的区别

生理性:无炎症或感染,通常无症状,无需治疗。

病理性:伴随感染(如HPV、细菌)或慢性宫颈炎,可能出现以下症状:

白带异常:量多、黄绿色、异味或带血丝。

接触性出血:或妇科检查后少量出血。

不适感:外阴瘙痒、下腹坠痛、尿频等。

3. 易混淆的严重疾病

宫颈糜烂样外观可能与宫颈癌前病变或早期宫颈癌相似,需通过宫颈细胞学检查(TCT)和HPV检测鉴别。

二、预防措施:从生活习惯到医疗干预

1. 定期妇科检查:早期筛查是关键

建议频率:21岁以上或有性生活的女性,每年一次宫颈癌筛查(TCT联合HPV检测);30岁后若连续3次阴性,可延长至3年一次。

特殊人群:孕妇需在产检中增加宫颈评估,避免过度干预;绝经女性仍需关注异常出血。

2. HPV疫苗接种:降低感染风险

疫苗选择:二价、四价、九价疫苗可预防高危型HPV感染,最佳接种年龄为9-26岁,45岁以下女性仍可受益。

接种误区:疫苗不能替代筛查,且需在无HPV感染时接种效果最佳。

3. 个人卫生与生活方式优化

外阴清洁:每日清水清洗外阴,避免使用洗液破坏菌群。

内裤选择:棉质透气材质,单独手洗并阳光下晾晒,避免穿未干内裤。

经期护理:勤换卫生巾(每2-4小时),避免长期使用护垫。

4. 安全性行为与避孕管理

保护措施:使用避孕套减少性传播疾病风险,性伴侣固定。

人流预防:科学避孕(如短效避孕药、宫内节育器),降低反复流产对宫颈的机械损伤。

5. 饮食与免疫调节

营养摄入:多食富含维生素A、C的蔬果(胡萝卜、番茄),增强黏膜修复能力;补充优质蛋白(瘦肉、鸡蛋)提升免疫力。

避免刺激:减少辛辣食物、酒精和摄入,研究显示吸烟者宫颈癌风险增加2倍。

6. 心理与压力管理

长期压力可抑制免疫功能,增加感染风险。建议通过瑜伽、冥想或规律运动(每周150分钟中等强度)缓解压力。

三、特殊情境处理与就医指南

1. 何时需要就医?

白带持续异常(颜色、气味改变)或后出血。

下腹疼痛、尿频尿急等疑似盆腔炎症表现。

筛查发现HPV高危型阳性或TCT异常。

2. 治疗原则:避免过度干预

生理性糜烂:无需治疗,定期观察即可。

病理性炎症:局部抗生素栓剂(如甲硝唑);中重度糜烂合并感染可考虑物理治疗(激光、冷冻)。

3. 谣言破解

过度治疗陷阱:宫颈糜烂≠宫颈癌前病变,无需盲目手术或昂贵药物。

“洗液护理”误区:冲洗可能加重菌群失调,诱发反复感染。

四、行动建议:宫颈健康管理清单

1. 建立检查习惯:手机设置年度提醒,选择信任的医疗机构。

2. 家庭健康记录:记录月经周期、白带状态及性行为情况,就诊时提供详细病史。

3. 知识传播:向亲友普及宫颈健康知识,减少群体性误解。

宫颈健康的核心在于科学认知与主动管理。通过定期筛查、疫苗接种和健康生活方式,女性可有效降低病理性宫颈病变风险。记住,宫颈糜烂本身不是敌人,忽视潜在问题或盲目治疗才是健康的最大威胁。从今天起,用知识武装自己,成为宫颈健康的第一责任人。

(本文参考权威医学指南及临床研究,内容仅供参考,具体诊疗请遵医嘱。)

引用来源