新生儿出生后的每一次排便都牵动着父母的心,尤其是当发现宝宝排出水样便时,焦虑与不安往往随之而来。这种稀薄如水的粪便可能预示着多种健康问题,但并非所有情况都需要医疗干预。本文将结合临床案例与医学研究,系统解析水样便背后的原因,并给出科学应对策略。

一、水样便的病理特征与生理性差异

新生儿水样便通常指粪便中水分占比超过85%,呈现喷射状或流动性质,常伴有排便次数激增(日排便>5次)。需注意区分生理性稀便与病理性腹泻:

1. 母乳喂养婴儿的正常粪便呈糊状或软膏状,偶见颗粒状奶瓣,每日排便可达8次,但宝宝精神状态良好且体重增长正常

2. 病理性水样便常伴随黏液、血丝、酸臭味或腥臭味,可能伴有发热、呕吐、拒食等全身症状

视觉识别要点:

蛋花样:轮状病毒性肠炎典型特征,常伴发热

海水样绿便:提示细菌性肠炎

泡沫状黄便:糖类消化不良或乳糖不耐受

白陶土色:警惕胆道闭锁

二、六大诱因机制与风险评估

1. 感染性腹泻(占60%以上急症病例)

轮状病毒:秋冬高发,水样便持续3-8天,可引发严重脱水

细菌感染:沙门氏菌、大肠杆菌等导致黏液脓血便,需抗生素治疗

真菌性肠炎:早产儿或长期使用抗生素者易发,粪便含白色絮状物

2. 喂养相关性问题

乳糖超载:前奶摄入过量导致乳糖消化不良,调整哺乳间隔可缓解

配方奶过敏:牛奶蛋白过敏引发肠黏膜损伤,需更换深度水解奶粉

喂养温度异常:过冷刺激肠道蠕动,过热破坏营养素

3. 先天性消化道疾病

巨结肠症:出生48小时未排胎便,腹胀如鼓,需手术干预

乳糖酶缺乏症:遗传性酶缺陷导致持续性腹泻

4. 代谢与免疫异常

胆红素代谢障碍:黄疸合并白陶土便需排查胆道闭锁

食物蛋白诱导肠炎:母乳中异种蛋白引发免疫反应

5. 医源性因素

抗生素相关性腹泻:菌群失调导致绿色水样便

疫苗接种反应:口服轮状疫苗后短暂性腹泻

6. 环境应激反应

温度骤变引发的肠道功能紊乱

母婴分离焦虑导致的神经性腹泻

三、家庭护理「三步急救法」

第一步:脱水评估与补液

轻度脱水(口干、尿量减少):按50ml/kg补充口服补液盐Ⅲ,每10分钟喂5ml

中重度脱水(眼窝凹陷、皮肤弹性差):立即送医静脉补液

第二步:喂养调整方案

母乳喂养:继续哺乳,母亲需限制高脂饮食,增加前奶排出时间

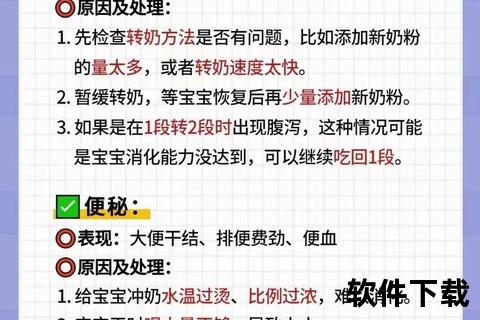

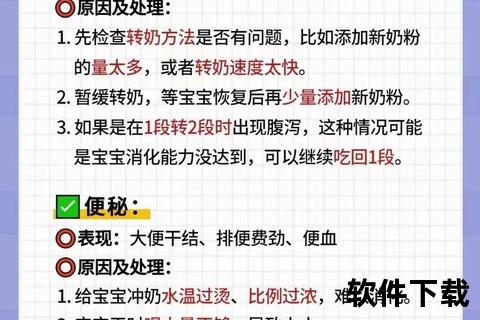

配方奶喂养:

稀释至1/2浓度持续24小时

乳糖不耐受者改用无乳糖奶粉

辅食添加者:暂停新食物,给予焦米汤、苹果泥等收敛性食物

第三步:皮肤与症状管理

肛周护理:每次排便后用38℃流水冲洗,涂抹含氧化锌护臀霜

体温监控:4小时测量一次,>38.5℃需物理降温

排便记录:绘制粪便性状、频率变化曲线图供医生参考

四、就医信号与诊断流程

红色警报症状需1小时内就诊:

血便或咖啡渣样便

持续呕吐无法进食

抽搐或意识模糊

<3月龄发热>38℃

门诊检查项目:

1. 粪便常规+轮状病毒抗原检测

2. 血电解质与酸碱平衡分析

3. 腹部超声排查肠套叠

4. 过敏原筛查(IgE检测)

五、预防策略与特殊群体管理

母乳喂养优势:初乳中的sIgA可降低62%感染性腹泻风险

环境消毒规范:

玩具每日煮沸15分钟

接触排泄物后需用含氯消毒剂洗手

疫苗防护:

口服轮状病毒疫苗(6周龄起接种)

伤寒Vi多糖疫苗(流行区2岁以上接种)

特殊人群注意事项:

早产儿:避免使用蒙脱石散以防肠梗阻

先天性心脏病患儿:慎用益生菌避免菌血症

过敏体质家族史:首年避免引入牛奶、鸡蛋等易致敏食物

新生儿水样便既是生理发育的常见现象,也可能是重大疾病的预警信号。掌握「观察粪便性状—评估全身状态—分级干预」的决策链条,能帮助家长在黄金时间内做出正确选择。记住:当不确定时,及时寻求专业儿科医生的帮助,永远是最安全的策略。