婴幼儿灌肠是医疗护理中常见的操作,用于缓解便秘、辅助诊断或治疗肠道疾病。对于家长和照护者而言,了解其正确操作流程和注意事项至关重要。本文结合医学指南与临床实践,从适用场景到家庭护理技巧,全面解析这一技术,帮助家长科学应对婴幼儿肠道健康问题。

一、婴幼儿灌肠的适用场景与禁忌症

适用情况:

1. 便秘缓解:当婴幼儿因功能性便秘或肠道动力不足导致排便困难时,灌肠可软化粪便、促进排出。

2. 肠道清洁:用于手术前、影像检查前或特定治疗(如先天性巨结肠)前的肠道准备。

3. 药物输送:通过灌肠给予镇静剂、抗生素等药物,直接作用于肠道病灶。

4. 肠套叠复位:超声引导下的水灌肠技术可无创复位肠套叠,避免手术。

禁忌症:

急腹症(如肠梗阻、阑尾炎)或消化道出血。

严重心血管疾病或脱水的患儿需谨慎。

畸形或直肠损伤时禁止操作。

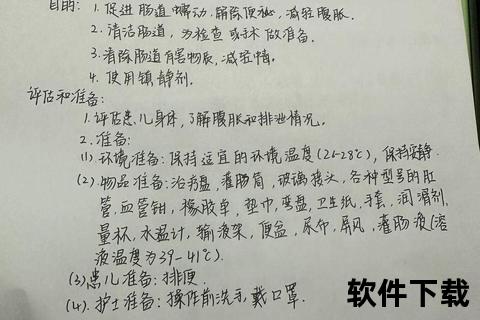

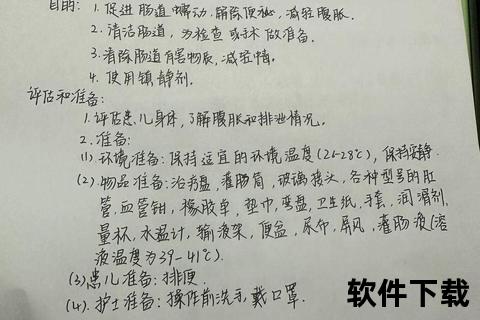

二、婴幼儿灌肠操作的科学流程

1. 操作前准备

评估患儿状态:确认无禁忌症,测量体温、心率等生命体征。

灌肠液选择:

生理盐水(最常用,安全性高)或遵医嘱的特殊药液。

温度控制:39-41℃(接近体温),降温灌肠时用28-32℃低温液。

剂量参考:

新生儿:50-100ml;1岁以下:100-200ml;1-2岁:200-300ml。

工具准备:无菌灌肠器、细软肛管(新生儿用直径3-5mm)、润滑剂(凡士林或石蜡油)、防水垫、手套等。

2. 操作步骤详解

(1)体位摆放

新生儿:左侧卧位,双腿屈曲贴近腹部。

婴幼儿:俯卧或左侧卧,臀部抬高10cm以利于液体保留。

(2)插入肛管

润滑肛管前端,轻柔插入,深度根据年龄调整:

新生儿:1-2cm;1岁以下:3-5cm;1岁以上:5-7cm。

避免暴力操作,遇阻力时调整角度或暂停。

(3)灌注液体

速度控制:缓慢推注(每分钟2-4ml),避免肠道痉挛。

压力控制:灌肠袋液面距高度不超过30cm(新生儿)或40-60cm(较大婴儿)。

观察反应:若患儿哭闹、面色苍白或腹痛加剧,立即停止。

(4)拔管与后续处理

灌毕反折肛管并缓慢拔出,轻压防止反流。

保留液体时间:普通灌肠5-10分钟,药物灌肠需1小时以上。

三、家庭护理与紧急处理要点

1. 家庭灌肠的注意事项

仅限医生指导:非专业人员不可自行操作,需严格遵循医嘱。

环境安全:保持温暖、私密,避免患儿受凉或紧张。

饮食配合:灌肠后1小时内禁食,随后补充水分以防脱水。

2. 常见问题与应对

灌肠液外漏:调整体位或减少液体量,检查肛管深度。

排便困难:顺时针按摩腹部,或增加灌肠液温度至42℃(需医生确认)。

肛周刺激:用温水清洁后涂抹护臀膏,避免摩擦。

3. 何时需立即就医

严重腹痛或血便:可能提示肠穿孔或感染。

持续呕吐或脱水:如尿量减少、口唇干燥。

灌肠后24小时未排便:需排除肠道梗阻。

四、并发症预防与长期管理

肠黏膜损伤:选择软质肛管,操作轻柔,避免反复插管。

电解质紊乱:避免频繁灌肠,尤其是清水灌洗。

心理安抚:通过玩具、音乐分散患儿注意力,减少恐惧。

长期便秘管理:调整饮食(增加纤维)、规律排便训练,必要时联合药物治疗。

婴幼儿灌肠是一项需谨慎操作的医疗技术,家长应充分了解其适应证与风险,并在专业指导下实施。日常护理中,预防便秘(如合理饮食、腹部按摩)比依赖灌肠更重要。若需灌肠,务必遵循科学流程,密切观察患儿反应,及时与医生沟通,确保治疗安全有效。

> 关键词:婴幼儿灌肠护理、灌肠操作步骤、家庭肠道护理、肠套叠复位、灌肠并发症预防

> 科学审核:本文内容参考国内外儿科指南及临床研究,具体操作请以医生指导为准。