急性中耳炎发作时,耳朵深处的闷痛可能让人坐立难安——这种疼痛在平躺时尤为剧烈,甚至影响睡眠。作为耳鼻喉科最常见的感染性疾病之一,急性中耳炎在全球儿童中的发病率高达62%-83%,而成人也可能因感冒、过敏或外伤等因素患病。及时、规范的治疗不仅能缓解疼痛,更能避免听力损伤等严重后果。本文将系统解析急性中耳炎的药物治疗策略,涵盖药物选择、疗效观察及特殊人群注意事项。

典型症状与诊断依据

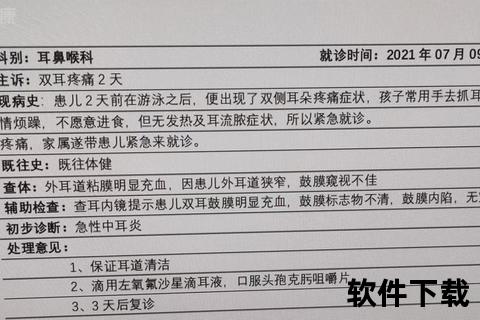

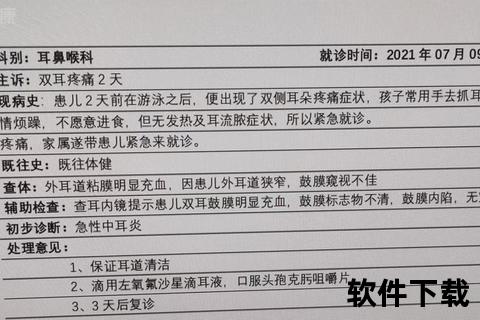

急性中耳炎的疼痛常被为“跳痛”或“闷痛”,可能伴随发热、听力下降或耳道流脓。儿童患者常表现为哭闹、抓耳、睡眠障碍,而成人则以耳痛和耳闷为主。临床确诊需通过耳镜检查发现鼓膜充血、膨隆或穿孔,结合中耳积液的存在。值得注意的是,单纯的耳膜发红可能是哭闹或发热引起,并不等同于中耳炎。

感染机制的三重因素

1. 病原体侵袭:70%以上病例由细菌感染引发,肺炎链球菌、流感嗜血杆菌和卡他莫拉菌是主要致病菌。

2. 咽鼓管功能障碍:儿童咽鼓管短而平直的结构特点,使鼻咽部分泌物易反流至中耳。

3. 免疫与外界诱因:二手烟暴露、人工喂养、集体生活等因素显著增加患病风险。

1. 一线药物推荐

2. 用药时长的循证依据

轻度感染建议7天疗程,重度或复发病例延长至10天。2025年意大利共识强调:6岁以下儿童、免疫缺陷者及鼓膜穿孔患者需足疗程治疗。

1. 疼痛控制

布洛芬(每次200-400mg,每6-8小时一次)既能镇痛又具抗炎作用,优于单纯使用对乙酰氨基酚。需注意避免与糖皮质激素联用增加消化道出血风险。

2. 局部治疗

1. 症状缓解时间轴

用药24小时内疼痛应减轻,48小时退热为有效指标。若72小时仍持续高热或耳痛加剧,需考虑耐药菌感染。

2. 听力恢复监测

治疗2周后纯音测听评估:

3. 微生物学证据

对反复发作或治疗无效者,需行中耳分泌物培养+药敏试验。研究发现,接种肺炎链球菌疫苗可使相关中耳炎发生率降低40%。

4. 影像学辅助判断

高分辨率CT用于评估并发症,如发现乳突气房浑浊提示乳突炎可能。

儿童用药安全要点

妊娠期管理策略

首选阿莫西林(B类药),禁用氯霉素及氨基糖苷类。布地奈德雾化可替代全身用激素,局部抗炎更安全。

耐药高风险人群

近期使用抗生素、住院患者或免疫抑制者,初始治疗即应选用阿莫西林克拉维酸钾(增强β-内酰胺酶抑制能力)。

1. 日常防护三要素

2. 紧急处理四步法

①侧卧促进分泌物引流

②温毛巾敷耳缓解疼痛

③布洛芬口服镇痛

④24小时内耳鼻喉科就诊

当耳朵出现持续跳痛伴听力下降时,切忌自行购买滴耳液——鼓膜状态不明时错误用药可能加重损伤。建议在专业医师指导下,结合病原学检查制定治疗方案。规范的药物治疗配合生活管理,可使90%患者完全康复。记住:及时干预是守护听力的第一道防线。