桂附地黄丸:温补肾阳的科学解析与实用指南

你是否常感到腰膝酸软、四肢发凉,甚至夜尿频繁?这些症状可能暗示着“肾阳不足”——一种中医常见的体质失衡状态。作为经典温补方剂,桂附地黄丸因其独特的组方和疗效,成为调理此类问题的常用选择。如何科学使用它?哪些症状适合?又有哪些禁忌?本文将结合中医理论与现代医学研究,为您全面解析。

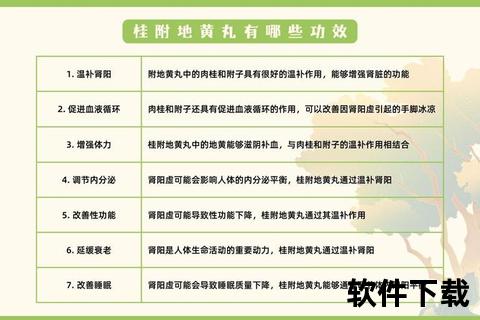

一、桂附地黄丸的功效与作用机制

1. 核心功效:温补肾阳,平衡水液代谢

桂附地黄丸由熟地黄、山茱萸、山药、茯苓、泽泻、牡丹皮、肉桂、附子八味药材组成。其核心作用在于“温补肾阳”,即通过补充肾中阳气,恢复人体温煦、推动和固摄的功能。

药性解析:

肉桂、附子:温补肾阳的核心成分,增强体内“火源”,改善寒性症状。

熟地黄、山茱萸:滋阴益肾,形成“阴中求阳”的配伍,避免单纯补阳导致的燥热。

茯苓、泽泻:利水渗湿,缓解因肾阳虚导致的水液代谢异常(如水肿、尿频)。

牡丹皮:清泻肝火,平衡肉桂、附子的热性,防止上火。

2. 现代医学的验证与应用

现代药理学研究表明,桂附地黄丸对以下疾病有辅助治疗作用:

代谢性疾病:如糖尿病(改善多尿、口渴)、甲状腺功能低下(调节代谢速率)。

泌尿系统疾病:慢性肾炎、前列腺肥大(缓解尿频、夜尿)。

呼吸系统疾病:慢性支气管炎、哮喘(通过温化寒痰改善咳喘)。

二、肾阳不足的典型症状与诊断

1. 症状自测:你是否需要桂附地黄丸?

肾阳虚的典型表现包括:

畏寒肢冷:手脚冰凉,腰膝酸冷,尤其夜间或冬季加重。

水液代谢异常:晨起眼睑或下肢水肿,夜尿≥2次/晚,或尿频但尿量少。

功能减退:男性低下、;女性宫寒不孕、月经推迟。

其他症状:精神萎靡、面色苍白、腹泻(尤其是清晨“五更泻”)。

2. 病因分析:为何会肾阳不足?

先天因素:体质偏弱,家族中有类似症状。

后天损耗:长期熬夜、过度劳累、房事不节、贪食生冷(如冰饮、海鲜)。

疾病影响:慢性病(如糖尿病、肾病)或术后恢复期导致阳气耗损。

三、桂附地黄丸的正确使用方法

1. 适用人群与剂量

成人:水蜜丸每次6克,小蜜丸9克,大蜜丸1丸(9克/丸),每日2次,饭前温水送服。

特殊人群:

儿童:需医生评估体质后调整剂量(通常按体重折算)。

孕妇:禁用!可能影响胎儿发育。

慢性病患者:高血压、糖尿病患者需监测病情变化。

2. 疗程与效果观察

短期使用:连续服药2周内,若畏寒、水肿等症状无改善,需就医排查其他病因。

长期调理:慢性病(如前列腺肥大)可遵医嘱延长疗程,但需定期复查肝肾功能。

四、禁忌与注意事项:避免误用风险

1. 绝对禁忌人群

阴虚火旺者:表现为潮热盗汗、口干舌燥、大便干结(桂附地黄丸可能加重内热)。

急性发热或感染期:如感冒发烧、咽喉肿痛(外邪未解时补阳可能“闭门留寇”)。

2. 药物相互作用与饮食禁忌

配伍禁忌:避免与赤石脂、含半夏或瓜蒌的中成药(如川贝枇杷膏)同服,可能产生毒性反应。

饮食建议:服药期间忌食生冷、油腻,减少海鲜摄入(寒性食物抵消药效)。

五、替代方案与生活调理建议

1. 同类中成药对比

桂附地黄丸 vs 六味地黄丸:前者侧重温阳,后者主攻滋阴,适用于肾阴虚(潮热、盗汗)。

桂附地黄丸 vs 附子理中丸:后者侧重温补脾阳,适合脾胃虚寒(腹痛、腹泻)。

2. 日常养阳的实用技巧

饮食调理:多吃羊肉、韭菜、核桃;晨起喝姜枣茶(生姜3片+红枣5颗煮水)。

生活方式:

避免熬夜(23点前入睡),睡前温水泡脚(加艾叶10克)。

适度运动(如八段锦、太极拳),避免剧烈出汗(耗损阳气)。

六、何时需要就医?——警惕这些危险信号

即使症状符合肾阳虚,以下情况需立即停止用药并就医:

1. 水肿加重:伴随呼吸困难或胸痛(警惕心肾功能衰竭)。

2. 排尿异常:血尿、排尿困难(可能为泌尿系感染或结石)。

3. 持续发热或过敏反应:皮疹、心悸、胸闷(药物不良反应)。

桂附地黄丸作为千年经典方剂,疗效确切,但需“对症下药”。普通公众切忌盲目跟风使用,建议在中医师辨证指导下,结合体质与症状科学调理。记住:真正的健康,不仅依赖药物,更需要顺应自然规律的生活方式。

参考文献

[[66]]