宫颈柱状上皮异位(旧称“宫颈糜烂”)是育龄期女性常见的生理现象,多数情况下无需特殊干预。但当合并炎症、感染或出现异常症状时,适当的药物治疗可有效缓解不适并预防并发症。本文将系统解析药物治疗的适用场景、常用药物选择及科学使用要点,帮助公众建立理性认知。

宫颈柱状上皮异位本质上是雌激素作用下柱状上皮外移的生理现象,并非真正意义上的“糜烂”。镜检查可见宫颈外口红色区域,实为菲薄柱状上皮透出的间质颜色。统计显示,约23%的育龄女性存在这一表现,尤其在妊娠期或口服避孕药人群中更为常见。

需警惕的异常信号:若伴随白带增多(黄稠、带血丝)、接触性出血、外阴瘙痒或下腹坠胀等症状,可能提示合并感染或炎症,需及时就医评估。

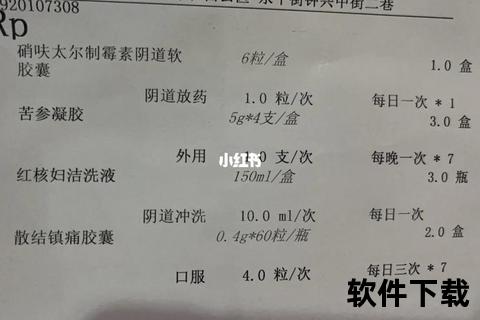

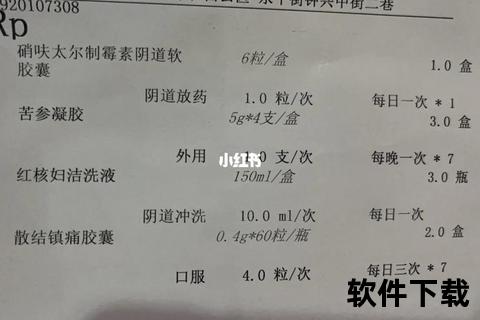

适用场景:明确病原体感染的宫颈炎或炎。

适用场景:慢性炎症调理或物理治疗后修复。

适用场景:HPV阳性或反复发作的慢性宫颈炎。

适用场景:分泌物过多影响药物吸收时辅助使用。

1. 误区一:盲目使用腐蚀性药物

硝酸银(10%-20%)、铬酸等强腐蚀剂虽能快速凝固表层组织,但易损伤健康黏膜,目前已逐渐被淘汰。若必须使用,需由医生精准涂抹并立即用生理盐水中和。

2. 误区二:长期依赖抗生素

滥用抗生素可能导致耐药菌增殖,加重病情。建议联合微生态制剂(如乳酸菌胶囊)恢复菌群平衡。

3. 误区三:忽视宫颈癌筛查

所有药物治疗前必须进行TCT(宫颈细胞学检查)及HPV检测,排除癌前病变。

1. 妊娠期女性

2. 绝经后女性

3. 青少年群体

若出现以下情况,需转用物理或手术治疗:

1. 药物治疗3个月无效,异位面积持续扩大

2. 合并宫颈肥大、息肉或高级别鳞状上皮内病变(HSIL)

3. 反复接触性出血影响生活质量

1. 定期筛查:21岁以上或有性生活的女性每3年一次TCT,30岁以上联合HPV检测

2. 生活方式干预:避免频繁冲洗、减少护垫使用、性行为全程使用避孕套

3. 症状监测日志:记录白带性状、出血频率及用药反应,复诊时提供完整信息

宫颈柱状上皮异位的管理核心是“区分生理与病理”。药物治疗在控制感染、改善症状方面具有明确价值,但需严格遵循个体化原则。建议患者与医生充分沟通,避免因过度治疗或延误治疗造成健康损害。记住:规范的筛查比盲目用药更重要,科学认知才是抵御焦虑的第一道防线。