新生儿肌肤上若出现红色印记,往往是父母关注的焦点。这些红色胎记可能因血管异常增生或毛细血管扩张形成,既可能是无害的皮肤特征,也可能是潜在疾病的信号。本文通过医学视角,系统解析红色胎记的类型特征与辨别方法,帮助家长科学应对。

一、红色胎记的四大类型与特征对比

1. 鲜红斑痣(鲑鱼红斑)

外观:平坦的淡红色斑块,边界模糊,形似鲑鱼肉色。

常见部位:后颈部、前额(呈V形)、眼睑、鼻梁、人中。

发展特点:出生时即存在,约1/3新生儿出现,多数在1-2岁内自然消退,消退后可能遗留褐色痕迹。

风险提示:若持续至成年未消退,可能与毛细血管畸形相关,需评估是否影响美观或功能。

2. 葡萄酒色斑(鲜红斑痣)

外观:暗红或紫红色斑块,按压褪色,表面光滑。

常见部位:头面部(尤其右半侧)、颈部,偶见于口腔黏膜。

发展特点:随年龄增长颜色加深,面积等比例扩大,不会自行消退。

风险提示:若长在眼睑或咽喉部位,可能引发青光眼或呼吸道问题,需早期干预。

3. 草莓样血管瘤(毛细血管瘤)

外观:鲜红色柔软肿块,表面呈颗粒状,形似草莓。

常见部位:面部、头皮、躯干或四肢。

发展特点:出生后2-4周出现,1岁内迅速增大,5-7岁后部分消退,约30%遗留瘢痕。

风险提示:若瘤体溃烂、出血或生长过快(如每周增大>20%),需紧急治疗。

4. 海绵状血管瘤

外观:皮下蓝紫色肿块,触感如海绵,按压缩小。

常见部位:头部、颈部深层组织。

发展特点:部分病例青春期前消退,若持续增大可能压迫神经或器官。

风险提示:伴随血小板减少或凝血功能障碍时,需警惕Kasabach-Merritt综合征。

二、家庭辨别红色胎记的实用方法

1. 按压褪色试验

操作:用手指按压胎记中心5秒后松开。

结果判断:若颜色变浅或恢复肤色,多为葡萄酒色斑或鲜红斑痣;若颜色不变,可能为血管瘤。

2. 动态观察法

记录要点:每月拍摄胎记照片,对比大小、颜色、凸起程度变化。

风险信号:短期内迅速增大、表面破溃渗液、颜色加深至紫黑色。

3. 部位与症状关联分析

高危区域:眼周、口鼻、会、关节处的红色胎记易引发功能障碍,需优先评估。

伴随症状:若胎记周围发热、疼痛,或婴儿出现异常哭闹,提示感染或压迫可能。

三、红色胎记的医学干预与家庭护理

1. 治疗决策树

| 情况分类 | 处理建议 |

||--|

| 无症状且不影响功能 | 定期观察,记录变化(每3-6个月复查) |

| 快速增大或位置高危 | 激光治疗、β受体阻滞剂(如普萘洛尔)或光动力疗法 |

| 溃烂或感染 | 局部抗菌处理(如莫匹罗星软膏)+口服抗生素,必要时手术清创 |

2. 家庭护理要点

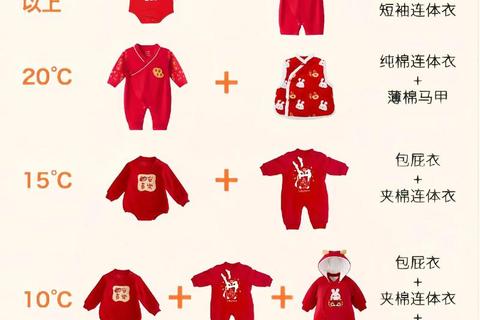

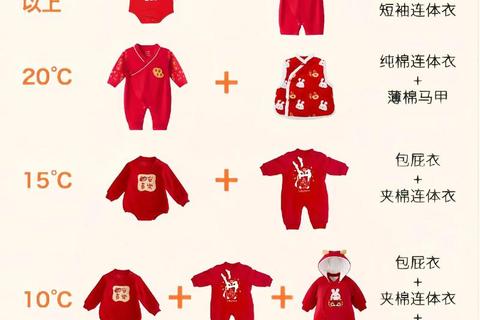

皮肤保护:避免摩擦或抓挠,衣物选择纯棉材质,修剪婴儿指甲。

清洁原则:溃烂创面用生理盐水清洗,忌用酒精或碘伏刺激。

饮食辅助:增加维生素C(如猕猴桃、西兰花)促进血管修复。

四、何时需紧急就医?

1. 48小时内就诊:胎记周围红肿热痛、渗液异味。

2. 72小时内就诊:瘤体单周增长超过原体积50%。

3. 择期评估:咖啡斑数量>6个或直径>1.5cm,排查神经纤维瘤病。

五、预防与认知误区澄清

误区1:“红色胎记会自行消失,无需理会”。

事实:仅鲜红斑痣和部分草莓样血管瘤可消退,其他类型可能伴随终生。

误区2:“胎记是母亲孕期饮食不当导致”。

事实:多数红色胎记与胚胎期血管发育异常相关,无明确食物诱因。

预防建议:孕期避免接触电离辐射,高危家族史者可进行产前基因筛查。

通过科学的分类辨别与动态监测,多数红色胎记可得到合理管理。家长需平衡焦虑与理性,既不过度干预,也不延误治疗时机。当印记与健康风险并存时,现代医学已能通过微创手段实现有效控制,守护新生儿纯净的肌肤。