月经不调是困扰许多女性的常见问题,其中“月经量少”因症状隐匿、病因复杂,常被忽视或误判。据统计,约30%的女性在不同阶段经历过月经量少的情况,若长期未干预,可能发展为闭经或影响生育能力。中医认为,月经量少多与气血不足、脏腑失调或情志不畅相关,需根据体质和证型辨证施治。本文从症状识别、病因解析到实用调理方案,系统梳理科学应对方法。

一、症状与病因:如何判断月经量少?

1. 症状标准

月经量少指经期≤2天、总经量<20ml(约湿透3-4片普通卫生巾),或与既往经量相比减少1/3以上。若伴随以下特征需警惕:

颜色异常:色淡如粉(气血不足)、暗紫有块(血瘀)、黏腻浑浊(痰湿);

伴随不适:经期乏力、头晕(气血虚);小腹胀痛、胀痛(气滞);腰膝酸软(肾虚)。

2. 常见病因

生理性因素:青春期初潮后1-2年内、围绝经期激素波动;

病理性因素:多囊卵巢综合征、甲状腺功能异常、宫腔粘连;

生活方式:过度节食、压力过大、作息紊乱,导致气血生化不足或气机郁结。

二、中医辨证分型与调理方案

中医将月经量少分为五大证型,需“因人施药”:

1. 气血两虚型

症状:经色淡红、质稀,面色苍白,倦怠乏力,舌淡苔薄。

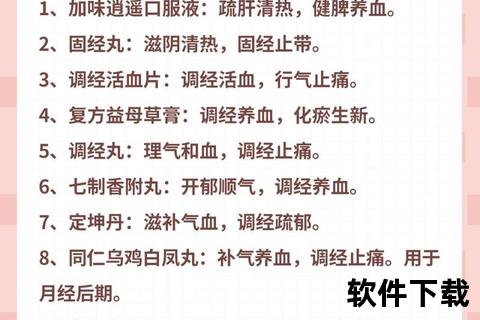

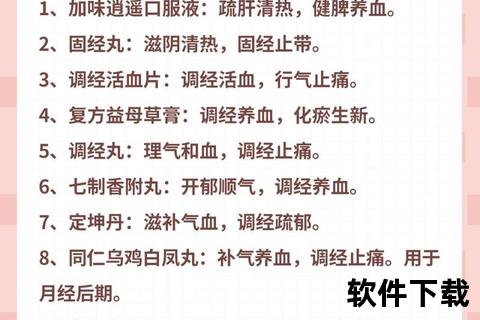

中成药推荐:

八珍益母丸:益母草配伍八珍汤,补气活血,适合气血双亏兼轻度血瘀者;

乌鸡白凤丸:含乌鸡、鹿角胶等,温补气血,适用于畏寒肢冷、腰膝酸软者。

中药方剂:八珍汤(党参、白术、当归等)或归脾汤加减,强化健脾养血。

2. 肾虚型

症状:经量渐少、色暗淡,腰酸耳鸣,夜尿频多,舌淡苔白。

中成药推荐:

定坤丹:含红参、鹿茸,补肾填精,适合宫寒不孕或久病体虚者;

归肾丸:菟丝子、杜仲等补肾填髓,改善卵巢功能减退。

中药方剂:左归丸(熟地、山药、龟板胶)滋肾阴;右归丸(附子、肉桂)温肾阳,需辨证选用。

3. 肝郁气滞型

症状:经前胀痛、情绪抑郁,经血色暗有块,舌边瘀斑。

中成药推荐:

逍遥丸:柴胡、白芍疏肝解郁,适合胸胁胀满、食欲不振者;

加味逍遥丸:增加丹皮、栀子,缓解肝郁化火引发的烦躁、口苦。

中药方剂:柴胡疏肝散合桃红四物汤,理气活血。

4. 血瘀型

症状:经血紫黑有块,腹痛拒按,血块排出后痛减,舌质紫暗。

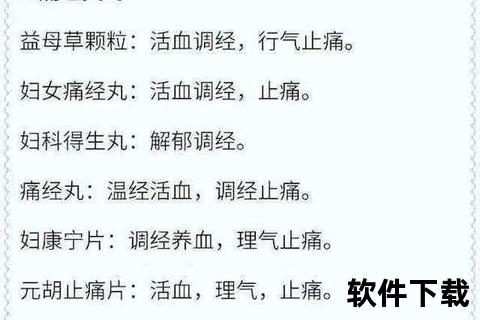

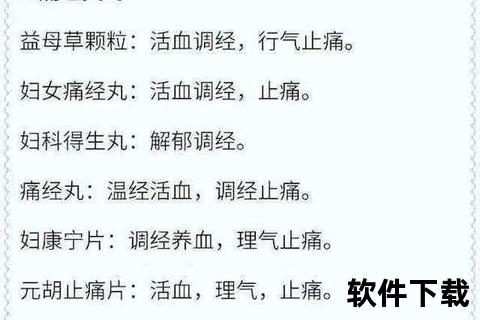

中成药推荐:

益母草膏:单味益母草活血调经,适合血瘀轻症;

少腹逐瘀丸:温经散瘀,改善寒凝血瘀型痛经。

中药方剂:桃红四物汤(桃仁、红花、当归等)或血府逐瘀汤,化瘀通络。

5. 痰湿阻滞型

症状:经血黏腻如痰,形体肥胖,胸闷呕恶,舌苔白腻。

中成药推荐:苍附导痰丸(苍术、香附、半夏)燥湿化痰;

中药方剂:二陈汤合四物汤,健脾祛湿兼养血。

三、联合用药与辅助疗法

1. 协同增效方案

气血两虚+血瘀:乌鸡白凤丸+益母草膏,补血活血;

肝郁+血虚:逍遥丸+当归丸,疏肝养血;

肾虚+痰湿:归肾丸+二陈丸,补肾化湿。

2. 非药物疗法

针灸:主选三阴交、关元、肾俞,调节冲任气血;

外敷:当归、川芎、桂枝等蒸敷下腹部,温经通络;

食疗:

气血虚:枸杞当归乌鸡汤;

血瘀:山楂红糖水;

肾虚:黑豆核桃粥。

四、预防与生活调整

1. 饮食原则:

避免寒凉(冷饮、西瓜)、辛辣刺激食物;

增加红枣、桂圆、黑芝麻等补血食材。

2. 情绪管理:

练习正念冥想、八段锦,缓解压力。

3. 运动建议:

每周3次有氧运动(快走、瑜伽),促进气血循环。

4. 特殊人群注意:

孕妇/备孕女性:禁用活血类药物(如益母草),需专业医师指导;

围绝经期女性:兼顾滋阴与疏肝,可选用坤宝丸。

五、何时需就医?

若出现以下情况,需及时就诊:

1. 月经量突然减少且持续3个月以上;

2. 伴随严重腹痛、发热或异常出血;

3. 备孕1年未成功,怀疑排卵障碍。

月经量少并非“小事”,需结合体质科学调理。日常记录月经周期、经量及伴随症状,有助于早期发现异常。中药调理强调“周期疗法”:经前活血、经后补虚、平时调肝脾。若自我调理无效,建议尽早就医,通过妇科超声、性激素检测明确病因,避免延误治疗。