肠道出血是临床常见的急症之一,可表现为便血、黑便或隐性出血,严重时可能引发休克甚至危及生命。随着医学研究的深入,消炎治疗策略从单纯的止血转向针对病因和病理机制的精准干预。本文将结合最新临床指南和研究进展,系统解析药物选择背后的科学逻辑,并提供实用应对建议。

一、肠道出血的常见病因与症状识别

肠道出血的病因复杂,炎症性病变、血管畸形、药物损伤、感染和肿瘤是五大核心诱因。例如,克罗恩病、溃疡性结肠炎等炎症性肠病(IBD)患者常因黏膜溃疡出血;长期服用非甾体抗炎药(NSAIDs)或抗栓药物(如阿司匹林)可能损伤肠道黏膜屏障,诱发出血。

典型症状包括:

显性出血:鲜红色血便(多见于结直肠出血)、暗红色或柏油样黑便(小肠或高位出血);

隐性出血:反复贫血、乏力、便隐血试验阳性;

伴随症状:腹痛、腹胀、发热(感染或炎症性肠病)、体重下降(需警惕肿瘤)。

特殊人群差异:

儿童:肠道出血多由肠套叠、Meckel憩室或过敏性紫癜引起,症状突发且易伴随呕吐;

孕妇:妊娠期因激素变化和子宫压迫,易出现痔疮出血或应激性溃疡,需谨慎选择药物以避免胎儿风险。

二、消炎治疗的药物选择与机制解析

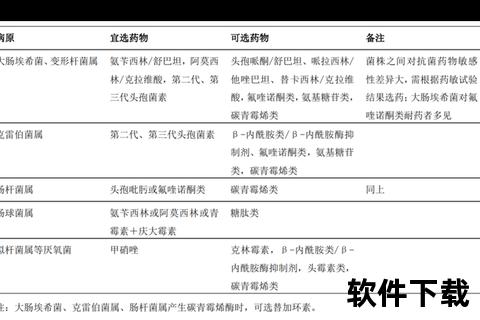

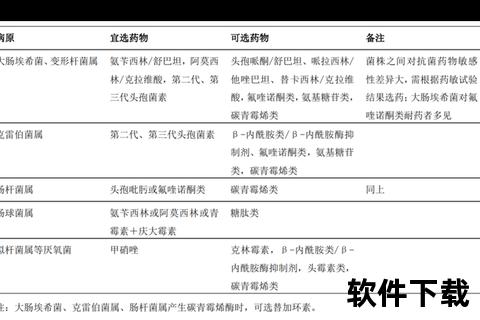

1. 抗生素:针对感染性出血的核心武器

肠道感染(如细菌性痢疾、产气荚膜杆菌)引发的出血需及时抗感染。常用药物包括:

喹诺酮类(左氧氟沙星):通过抑制细菌DNA旋转酶,阻断DNA复制,对革兰氏阴性菌效果显著;

头孢类(头孢克肟、头孢呋辛):通过干扰细菌细胞壁合成,快速杀菌,适用于多种肠道感染;

甲硝唑:针对厌氧菌感染,尤其适用于合并肠道寄生虫或术后感染。

用药注意:需根据病原学检测结果选择药物,避免滥用导致耐药性。

2. 抑酸药:保护黏膜屏障的关键

胃酸反流或NSAIDs损伤导致的出血,需通过抑制胃酸分泌促进黏膜修复:

质子泵抑制剂(奥美拉唑、兰索拉唑):不可逆阻断胃壁细胞H+/K+-ATP酶,显著降低胃酸浓度,适用于胃十二指肠溃疡出血;

H2受体拮抗剂(雷尼替丁):适用于轻症或需长期抑酸的患者。

3. 止血药与血管活性药物:快速控制出血

氨甲环酸:竞争性抑制纤溶酶原激活,减少纤维蛋白降解,适用于弥散性血管内凝血(DIC)或创伤性出血;

生长抑素类似物(奥曲肽):收缩内脏血管,减少门静脉血流,对食管胃底静脉曲张破裂出血效果显著;

局部止血剂(凝血酶粉、云南白药):直接喷洒或口服,促进血小板聚集和纤维蛋白形成,适用于小血管渗血。

4. 黏膜保护剂:修复损伤的“生物绷带”

硫糖铝:在溃疡表面形成保护膜,吸附胆汁酸和胃蛋白酶;

铋剂(枸橼酸铋钾):促进前列腺素合成,增强黏膜防御机制。

5. 新型生物制剂:精准靶向炎症通路

针对难治性炎症性肠病出血,抗TNF-α单抗(如英夫利昔单抗)可阻断促炎因子释放,减少肠道黏膜损伤。JAK抑制剂(托法替布)通过调节免疫信号通路,逐步成为二线治疗方案。

三、特殊场景与最新治疗技术

1. 抗栓药物相关出血的平衡策略

长期使用抗血小板或抗凝药物(如氯吡格雷、华法林)的患者,出血风险增加。最新指南建议:

高风险患者:联用质子泵抑制剂保护黏膜,或短期暂停抗栓药物;

替代方案:选择出血风险较低的药物(如替格瑞洛替代氯吡格雷)。

2. 内镜与介入治疗进展

OTSC吻合夹:通过内镜放置钛夹,闭合较大溃疡或血管破口,止血成功率超过85%;

射频消融(RFA):适用于血管畸形或胃窦血管扩张症,通过热能封闭异常血管;

局部喷洒止血粉(Hemospray):形成物理屏障,快速控制弥漫性渗血。

四、家庭应急与就医信号

1. 家庭初步处理

体位:卧床休息,减少活动;

监测:记录出血量、颜色及生命体征(心率、血压);

饮食:急性期禁食,症状缓解后逐步过渡至流质饮食。

2. 立即就医的警示信号

大量鲜红色血便或呕血;

意识模糊、四肢冰冷(提示休克);

持续腹痛或高热(可能合并肠穿孔或感染)。

五、预防策略与长期管理

药物管理:长期服用NSAIDs或抗栓药物者,定期评估胃肠道风险;

生活方式:高纤维饮食、限酒、避免过度劳累;

筛查高危人群:40岁以上或有家族肿瘤史者,建议定期肠镜检查。

肠道出血的治疗需结合病因、出血部位和患者个体差异,从抑酸、抗感染、止血到黏膜修复多维度干预。随着靶向药物和内镜技术的进步,患者预后显著改善,但及时识别危急信号和规范用药仍是关键。