妇科健康问题常因消毒不当或防护疏漏引发感染,轻则影响生活质量,重则威胁生殖系统功能。数据显示,约75%的女性一生中至少经历一次妇科感染,但多数人因缺乏规范知识而延误治疗或错误处理。本文将系统解析从日常清洁到医疗操作的消毒要点,帮助女性建立科学的感染防控体系。(文中案例与建议均依据国家卫生健康委员会发布的操作规范及三甲医院临床指南)

一、日常清洁与消毒规范:家庭防护第一道防线

1. 外阴清洁的五大原则

适度清洗:每日用温水清洗外阴1次,避免冲洗内部。具有自洁功能,频繁使用洗液(尤其是杀菌型)会破坏酸碱平衡。

工具选择:专盆专用,毛巾需每日晾晒,建议使用一次性棉柔巾。避免用沐浴球等多孔隙工具,易滋生细菌。

产品禁忌:pH值控制在3.8-4.5的弱酸性产品更安全。出现瘙痒时,可用0.025%碘伏溶液(1:40稀释)局部擦拭,但连续使用不超过3天。

特殊时期处理:月经期每4小时更换卫生巾,避免使用内置棉条超过8小时。术后或感染期可选用0.05%碘伏湿巾辅助清洁。

误区纠正:香水类湿巾、私处美白产品可能含酒精和激素,长期使用增加病变风险。

2. 内裤与卫生用品的科学管理

消毒方法:煮沸10分钟或含氯消毒液浸泡30分钟(如84消毒液按1:50稀释),阳光暴晒6小时可达灭菌效果。

更换周期:每日更换内裤,术后或感染期建议使用一次性灭菌内裤。卫生棉条开封后24小时内未用完需丢弃。

二、医疗操作中的消毒流程:从检查到手术的关键控制

1. 妇科检查的标准化消毒(以检查为例)

环境准备:诊室每日紫外线消毒60分钟,检查床单一人一换。

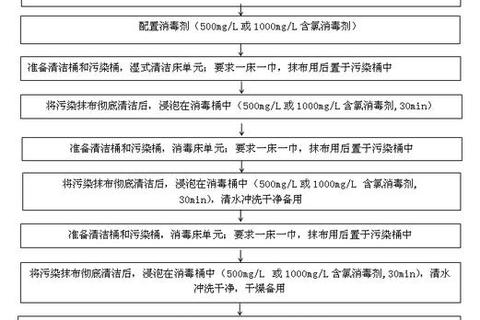

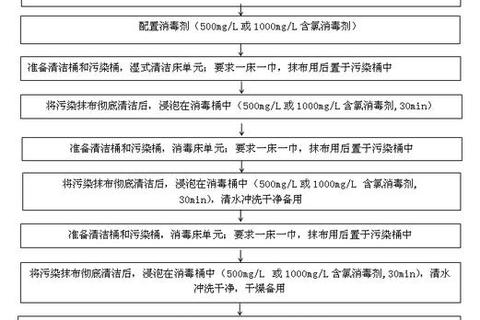

操作流程:

① 外阴消毒:0.5%碘伏棉球按“→阴阜→大腿内侧→会阴→”顺序由内向外擦拭2遍。

② 消毒:专用窥器暴露宫颈后,用0.05%碘伏棉球螺旋式消毒壁及宫颈3遍,特别注意穹窿部位。

③ 器械灭菌:金属窥器需高压蒸汽灭菌(121℃维持30分钟),一次性窥器开封后4小时内使用。

2. 手术消毒的特殊要求

剖宫产手术:术前用2%葡萄糖酸氯己定醇溶液消毒腹部皮肤3遍,范围上至剑突、下至大腿上1/3。

宫腔镜操作:器械需经过酶洗→漂洗→终末漂洗→灭菌四步处理,灭菌后生物监测合格方可使用。

三、感染识别与分级处理:从自我观察到专业干预

1. 症状分级评估表

| 危险程度 | 典型症状 | 处理建议 |

|-||--|

| 轻度 | 偶发瘙痒,分泌物微黄无臭味 | 居家观察+pH试纸自测 |

| 中度 | 持续灼痛,豆腐渣样或泡沫状分泌物 | 48小时内妇科就诊 |

| 重度 | 发热、下腹剧痛、脓性分泌物 | 立即急诊并告知用药史 |

2. 家庭应急处理方案

急性期缓解:无破损时可冷敷外阴(每次<15分钟),0.9%氯化钠溶液坐浴(38-40℃)缓解肿胀。

药物禁忌:妊娠期禁用克霉唑栓剂,哺乳期慎用甲硝唑。

四、特殊人群防控要点

1. 孕妇与产后女性

产前防控:孕28周起每日用乳酸菌制剂调节菌群,降低早产风险。

剖宫产护理:术后6小时开始会阴擦洗,每日2次直至拔除尿管。

2. 儿童与青少年

清洁教育:教会女童“从前向后”擦拭法,月经初潮后使用经期管理APP记录周期。

就医指征:出现分泌物需排除异物,禁用成人洗液。

五、感染复发预防体系

1. 环境控制:洗衣机每月用90℃高温程序空转消毒,坐便器每周用含氯消毒剂擦拭。

2. 行为管理:性行为后30分钟内排尿,避免使用油性润滑剂。

3. 菌群调节:反复感染时可口服益生菌(含乳杆菌CB-12菌株)连续3个月。

4. 监测机制:每年至少1次白带常规+TCT检查,糖尿病患者增加至2次。

行动建议与就医指南

1. 居家护理包:备pH试纸、无菌棉签、0.9%生理盐水、医用退热贴。

2. 就诊准备:记录症状发生时间、分泌物性状、近期用药史,避免月经期检查。

3. 紧急情况:宫腔操作后发热>38.5℃、出血量超过月经量2倍,立即就诊。

通过规范操作与主动防护,80%以上的妇科感染可预防。记住:科学的清洁不是过度消毒,而是建立与菌群的平衡共生。当出现异常时,及时规范的医疗干预才是守护健康的关键。