随着女性健康意识的觉醒和社会经济水平的提升,妇科健康市场正经历前所未有的变革。据行业数据显示,中国女性护理市场规模已突破千亿,年增长率近10%,而全球妇女健康市场预计到2031年将达491.8亿美元。面对琳琅满目的产品和复杂的健康信息,普通消费者常陷入选择困惑:如何识别真正有效的产品?哪些症状需要及时就医?如何在不同人生阶段科学管理妇科健康?本文将结合市场动态与医学知识,为公众提供一份实用指南。

一、消费趋势:从“隐秘需求”到“主动管理”

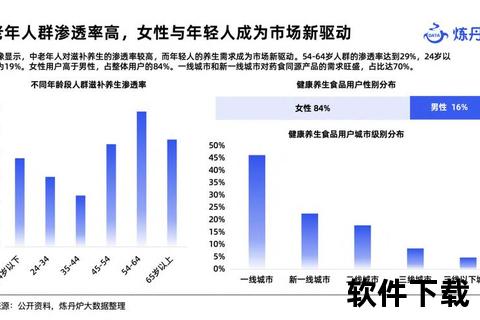

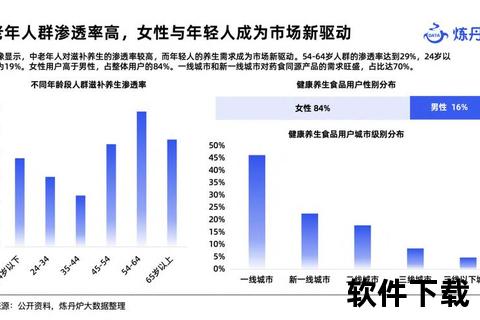

1. 消费群体年轻化与多元化

Z世代主导市场:18-30岁女性贡献45%销售额,她们更关注产品成分(如65%愿为无荧光剂产品支付溢价)、使用场景的细分(如运动防漏、敏感肌专用)及品牌文化认同。

银发群体需求崛起:更年期保健产品需求年增15%,针对潮热、骨质疏松等功能性产品成为新增长点。

下沉市场潜力释放:县域市场渗透率不足35%,高性价比的小规格产品和线上渠道加速覆盖。

2. 健康管理场景外延

从传统的经期护理扩展到全生命周期健康:

日常防护:私处护理液年增速21%,药膏类产品向预防性功能延伸(如含益生菌的平衡护理液)。

疾病防治:妇科炎症用药占中成药市场70%,但消费者对非处方药安全性的认知仍需提升。

3. 渠道变革与信息透明化

直播电商占比29%:通过KOL科普和场景化演示,消费者更易获取产品知识。

DTC模式崛起:品牌通过小程序、社群运营实现45%复购率,同时利用数据中台精准匹配需求。

二、产品创新:科技赋能与人文关怀的融合

1. 材料与剂型革新

环保可降解趋势:竹纤维卫生巾成本降低40%,可降解包装渗透率从12%提升至28%。

剂型多样化:从传统膏剂到凝胶、缓释片(如72小时长效抗菌栓剂),提升使用便捷性。

2. 功能性与个性化突破

智能监测设备:经期健康手环可实时追踪激素水平,预警排卵期或异常出血,预计2025年市场规模达80亿元。

精准医疗产品:基于基因检测的个性化微生态制剂,临床试验通过率提升至73%。

中医药现代化:汉方护理液(如含苦参、蛇床子提取物)结合纳米技术,杀菌率提升50%。

3. 特殊人群解决方案

孕妇群体:低敏无香型护理产品、孕期专用托腹生理裤等。

术后患者:含壳聚糖的促愈合棉签,减少感染风险。

运动女性:高吸水性防漏卫生棉条,适配高强度运动场景。

三、症状识别与科学应对指南

1. 常见症状与初步自检

异常分泌物:豆腐渣样白带(念珠菌感染)、灰绿色带鱼腥味(细菌性炎)需及时用药。

非经期出血:可能与激素紊乱、宫颈病变相关,持续3天以上建议就医。

更年期综合征:潮热、失眠可选用含黑升麻提取物的中成药,但需排除心血管疾病。

2. 居家护理与就医指征

轻度瘙痒:使用pH4.0-4.5的护理液清洗,避免过度冲洗。

突发腹痛:热敷缓解痛经时,若伴发热或出血量骤增,需警惕盆腔炎。

用药误区:非处方药膏使用不超过7天,无效需停用并排查耐药性。

3. 特殊人群注意事项

孕妇:避免使用含麝香、藏红花成分的产品,孕晚期慎用栓剂。

糖尿病患者:选择无糖型中成药,定期监测外阴感染风险。

青少年:初潮后2年周期不规律属正常,但痛经影响学业需排查子宫内膜异位。

四、未来机遇:智能化、全球化与生态构建

1. 技术驱动的新赛道

AI健康管家:通过大数据分析个性化健康方案,预计覆盖1亿女性用户。

可穿戴设备:实时监测盆腔温度、pH值的智能内裤,数据直连医疗机构。

生物医药突破:妇科肿瘤疫苗、基因编辑技术防治HPV感染进入临床阶段。

2. 市场拓展方向

东南亚出海:本地化生产降低关税成本30%,适配湿热气候的透气材料需求旺盛。

银发经济:针对骨质疏松的钙剂+植物雌激素复合制剂,缓解更年期症状。

跨界融合:美妆品牌推出含护肤成分的卫生巾,拓宽使用场景。

3. ESG战略与社会价值

环保承诺:2025年前80%产品采用可回收包装,减少环境负担。

健康教育:企业联合医院开展10万场健康讲座,提升基层女性疾病认知。

数据安全:用户健康信息加密存储,通过ISO/IEC 27001认证。

五、行动建议:从认知到实践的闭环

1. 消费者

定期检查:每年一次妇科常规检查+HPV筛查,40岁以上增加骨密度检测。

科学选品:认准“消”字号(护理液)或“药”字号(治疗产品),避免混淆。

关注科技:尝试AI健康管理工具,如经期预测APP或智能监测设备。

2. 行业从业者

下沉市场策略:开发10片装卫生巾、便携式护理包等高复购品类。

数据化运营:构建用户健康档案,提供从产品到服务的全周期方案。

产学研合作:与高校联合研发中药微胶囊技术,延长产品活性。

妇科健康市场的爆发不仅是商业机遇,更是女性福祉提升的社会进程。通过理解消费趋势、拥抱技术创新、强化科学认知,我们有望构建一个更安全、更智能的健康生态。正如行业报告所预言:“到2030年,20%的产品将具备医疗级资质,而健康管理的终极目标,是让每一位女性都能成为自己身体的第一责任人。”