俯卧撑,这一看似简单的自重训练动作,却隐藏着对人体多肌群的深度激活。它不仅能够塑造紧实的胸肌和手臂线条,更是提升全身协调性、预防运动损伤的关键动作。科学研究表明,标准俯卧撑过程中,核心肌群的参与度高达40%,这使得它成为居家健身中性价比最高的全身性训练动作之一。

一、俯卧撑的肌肉激活图谱

1. 胸部肌群:力量与形态的双重塑造

胸大肌:作为俯卧撑的主要发力肌群,胸大肌在推起身体时承担约60%的负荷。当双手间距与肩同宽时,可均衡刺激胸肌中部;宽距(1.5倍肩宽)则侧重胸肌外侧,窄距(小于肩宽)强化胸肌内侧。

胸小肌:位于胸大肌深层的稳定肌群,在控制身体下落时发挥关键作用,防止肩关节前移。

2. 上肢肌群:支撑与力量的协同网络

肱三头肌:在伸直手臂阶段承担主要负荷,手肘紧贴身体时刺激效果更显著。

三角肌前束:作为肩部稳定肌,尤其在身体接近最高点时参与度最高,防止肩关节脱位。

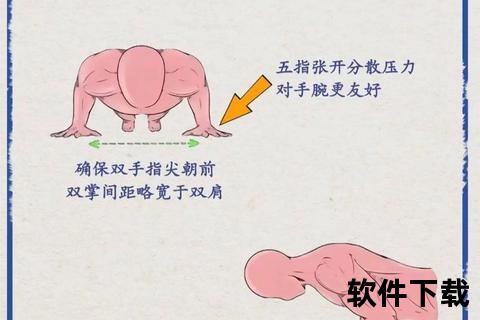

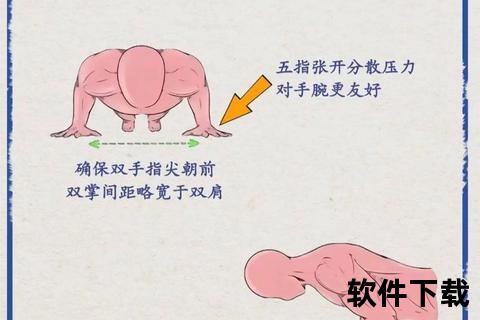

前臂肌群:持续抓地力维持身体平衡,长期训练可提升握力及手腕稳定性。

3. 核心肌群:动态稳定的隐形支柱

腹横肌:如天然束腰带般收紧腹腔,维持脊柱中立位。研究发现,俯卧撑时腹横肌的肌电活性与平板支撑相当。

竖脊肌与多裂肌:深层脊柱稳定肌群,在身体下落时对抗重力,避免腰椎过度弯曲。

髋部肌群:臀大肌与内收肌协同收缩,保持双腿伸直状态,防止骨盆倾斜。

二、科学训练的五大黄金法则

1. 动作标准:避免代偿的关键

脊柱中立位:从头顶至脚跟呈直线,避免塌腰(腰椎压力增加37%)或弓背(肩关节损伤风险升高)。

肘关节轨迹:大臂与躯干夹角建议45°-60°,夹角过大会增加肩关节负荷,小于30°则转移刺激至肱三头肌。

离心控制:下落时间建议2-3秒,研究发现离心阶段肌肉纤维撕裂率比向心阶段高20%,更利于肌肥大。

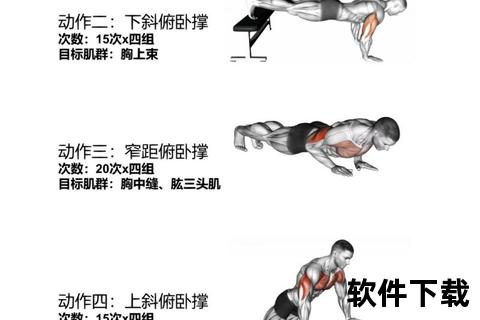

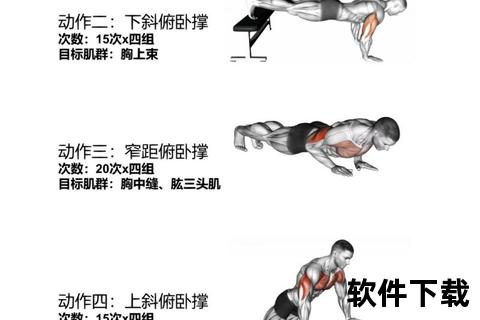

2. 进阶与退阶:个性化训练方案

退阶动作:

跪姿俯卧撑:减少约40%负荷,适合女性或初学者,注意保持头-膝-足三点一线。

上斜俯卧撑:双手撑于台阶或桌面,倾斜角度每增加15°,负荷减少约10%。

进阶变式:

单臂俯卧撑:需核心力量达到标准俯卧撑20次以上水平,双腿分开提供平衡支撑。

击掌俯卧撑:爆发力训练,推起时产生瞬时爆发力,空中完成击掌动作。

3. 呼吸模式:力量输出的节拍器

向心呼气(推起时):通过腹式呼吸排出肺部气体,增加腹内压稳定性。

离心吸气(下落时):缓慢吸气至胸腔扩张,为下一次发力储备氧气。

4. 伤痛预防:细节决定安全性

手腕保护:初学者可采用握拳支撑或使用俯卧撑支架,减少腕关节伸展角度(超过90°易引发腱鞘炎)。

肩峰撞击预防:避免肘部外展超过90°,可通过弹力带辅助训练强化肩袖肌群。

5. 特殊人群适配方案

孕妇:孕中期可进行跪姿上斜俯卧撑,双手撑于瑜伽球上增加稳定性,避免腹部挤压。

中老年群体:采用墙壁俯卧撑,双脚距墙50-70厘米,逐步提升肌耐力。

脊柱侧弯患者:在物理治疗师指导下进行不对称手位俯卧撑,强化弱侧肌群。

三、功能性训练计划设计

1. 增肌方案(每周3次)

组次安排:4组×8-12次,组间休息90秒,使用哑铃负重背心增加难度。

超级组:标准俯卧撑+哑铃飞鸟,全面激活胸肌纤维。

2. 耐力提升方案(每周4次)

阶梯训练法:第1周10×3组,每周递增10%次数,配合TRX悬带训练增强不稳定支撑能力。

3. 康复训练方案

术后恢复:术后4-6周开始45°上斜俯卧撑,配合筋膜球放松胸小肌。

四、常见误区与真相解析

1. “肘部必须紧贴身体”:错!适度外展45°可均衡刺激胸肌与三角肌,避免肩关节超伸。

2. “每天做100个才有效”:过量训练易导致胸大肌肌腱炎,建议隔天训练并配合拉伸。

3. “女性不需要练胸肌”:适度胸肌训练可提升支撑力,减少下垂概率达34%。

五、行动建议:从今日开始的科学计划

1. 自我评估:测试标准俯卧撑最大次数,若低于5次从跪姿开始。

2. 训练日志:记录每周完成总量,推荐使用“Strong”或“Keep”APP追踪进度。

3. 营养补充:训练后30分钟内补充20g乳清蛋白+香蕉,促进肌肉合成。

通过精准的肌肉控制与渐进负荷,俯卧撑不仅能打造健美体型,更是预防骨质疏松、改善心肺功能的天然良药。正如运动生理学家阿吉特·乔达里所言:“每一个标准俯卧撑,都是对抗衰老的细胞级战斗。”