对于备孕女性而言,精准预测排卵期是提高受孕成功率的关键;而对于需要避孕的人群,了解排卵规律则能有效降低意外怀孕风险。本文将结合医学原理与实用技巧,系统解析排卵期的科学计算方法和注意事项,帮助不同需求的读者掌握身体节律。

女性的月经周期通常分为四个阶段:

排卵日通常发生在下次月经前14天,但受激素波动、压力或疾病影响可能提前或延后。真正的受孕“黄金窗口”为排卵日前5天至排卵后1天,因可在女性体内存活3-5天,而卵子存活约12-24小时。

若月经周期在21-35天之外,需优先排查多囊卵巢综合征、甲状腺功能异常等疾病。可采用动态监测方法(如基础体温、宫颈黏液观察)代替传统计算法。

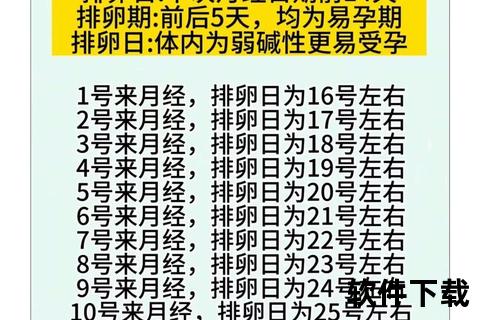

1. 连续记录6个月经周期天数,计算平均值;

2. 预测下次月经日期,并向前倒推14天作为排卵日;

3. 受孕窗口为排卵日的前5天及后1天。

注意事项:此方法误差率约30%,需结合其他方式验证。

1. 每天清晨固定时间测量舌下体温(无需起床活动);

2. 排卵后体温上升0.3-0.5℃,高温持续12-14天;

3. 体温上升前1-2天为最佳受孕时机。

优势:可辅助诊断黄体功能不足或无排卵问题。

局限:需连续测量3个月以上,且易受感冒、熬夜干扰。

排卵期雌激素激增会使宫颈黏液呈现以下特征:

适用场景:适合排斥仪器检测者,但需结合其他方法提高准确性。

通过超声直接观察卵泡发育,适用于:

1. “安全期绝对安全”:存活时间及排卵波动可能导致意外怀孕,安全期避孕失败率达20%。

2. “腹痛即为排卵日”:仅15%女性有轻微排卵痛,不可作为唯一依据。

3. “频繁同房提高受孕率”:建议隔天1次,过度频繁反而降低质量。

出现以下情况需及时就诊:

1. 营养补充:增加Omega-3(深海鱼)、维生素B族(全谷物)及铁(红肉)摄入;

2. 压力管理:每日冥想10分钟可降低皮质醇水平,改善激素平衡;

3. 运动调节:每周3次中等强度运动(如快走、瑜伽),避免过度剧烈运动。

掌握排卵规律不仅是生育规划的科学工具,更是女性了解自身健康的重要窗口。建议结合2-3种方法交叉验证,并建立月经周期记录习惯(推荐使用Clue、Flo等APP)。若自我监测3-6个月未达预期,应及时寻求生殖医学科专业指导,实现从“被动猜测”到“主动掌控”的跨越。