当体检报告单上“血肌酐”指标旁出现向上的箭头时,许多人会心头一紧:这是否意味着肾脏出了问题?事实上,肌酐作为反映肾功能的重要指标,其升高可能隐藏着健康隐患。本文将深入解析肌酐升高的原因、潜在风险及科学应对方法,帮助您正确理解这一信号背后的健康密码。

一、肌酐是什么?为何成为肾功能的“晴雨表”?

肌酐是肌肉代谢的终产物,包含内源性(肌肉分解)和外源性(食物摄入)两种来源。正常情况下,肌酐几乎全部通过肾小球滤过排出体外。由于肾小球滤过功能强大,只有当肾脏损伤超过50%时,血肌酐才会显著升高。肌酐虽非早期肾病敏感指标,但一旦异常,往往提示肾功能已明显受损。

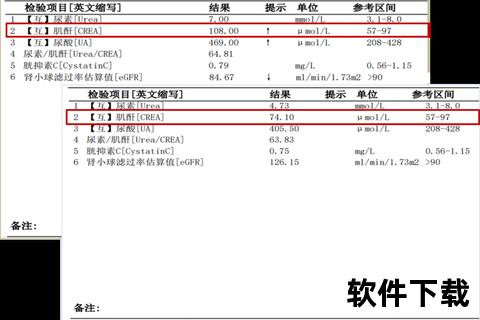

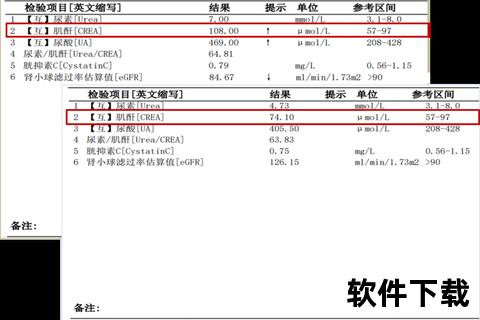

关键数据:

正常范围:男性54-106 μmol/L,女性44-97 μmol/L(不同检测方法或机构可能存在差异)。

:超过106 μmol/L提示肾功能不全,451 μmol/L以上则可能进入肾衰竭阶段。

二、肌酐升高的三大类原因:生理性、病理性与药物性

1. 生理性升高

运动与肌肉量:长期力量训练或肌肉发达者,因肌酸代谢增加,肌酐可短暂升高。

饮食因素:短期内大量摄入肉类或蛋白粉,可能导致一过性肌酐上升。

脱水状态:发热、腹泻或饮水不足时,肾血流量减少,肌酐排泄受阻。

2. 病理性升高

肾脏疾病:如慢性肾炎、糖尿病肾病、高血压肾病等,导致肾小球滤过率下降。

全身性疾病:心力衰竭、休克、严重感染等引发肾脏缺血。

尿路梗阻:结石、肿瘤或前列腺增生导致尿液排泄受阻,引发肾后性肾损伤。

3. 药物与毒素影响

肾毒性药物:氨基糖苷类抗生素、造影剂、非甾体抗炎药等可能直接损伤肾小管。

中草药风险:含马兜铃酸的药材(如关木通)可导致不可逆的肾间质纤维化。

三、肌酐升高的健康风险:从代谢紊乱到多系统损害

1. 肾功能恶化

肌酐持续升高可能发展为慢性肾病(CKD),甚至终末期肾衰竭。研究显示,血肌酐每升高10%,肾小球滤过率(eGFR)下降风险增加15%。

2. 代谢与电解质失衡

高钾血症:肾脏排钾能力下降,可能导致心律失常甚至心脏骤停。

酸中毒:代谢废物蓄积引发呼吸深快、恶心呕吐,严重时昏迷。

3. 心血管系统损害

毒素蓄积加速动脉粥样硬化,增加冠心病和心力衰竭风险。数据显示,肌酐升高者心血管死亡率是正常人群的2-3倍。

4. 骨骼与血液系统

肾性骨病:钙磷代谢紊乱导致骨质疏松、骨痛。

贫血:促红细胞生成素减少引发乏力、面色苍白。

四、诊断与治疗:如何科学应对肌酐升高?

1. 明确病因的检查组合

基础检查:血肌酐、尿素氮、尿酸联合检测,评估肾功能。

进阶评估:胱抑素C(更敏感)、肾脏超声、肾小球滤过率(eGFR)计算。

特殊人群:孕妇需注意妊娠期高血压或糖尿病肾病风险;儿童需排查先天性肾发育异常。

2. 治疗策略

生理性升高:调整饮食结构(减少红肉摄入)、避免剧烈运动后立即检测。

病理性升高:

控制原发病:如糖尿病患者的血糖管理(糖化血红蛋白<7%)。

药物干预:ACEI/ARB类降压药可延缓肾病进展。

透析准备:eGFR<15 mL/min/1.73㎡时需评估透析或移植。

3. 预防与生活管理

饮食原则:低蛋白(0.6-0.8 g/kg/天)、低盐(<5 g/天)、限钾磷。

避免肾毒性物质:慎用止痛药、减少接触重金属。

定期监测:高危人群(高血压、糖尿病患者)每3-6个月复查肾功能。

五、行动指南:发现肌酐升高后该怎么做?

1. 初步自查:

回顾近期是否大量运动、摄入高蛋白饮食或服用新药物。

观察是否伴随水肿、尿量减少或泡沫尿。

2. 就医信号:

肌酐持续升高超过正常值20%以上。

出现恶心、呼吸困难或意识模糊等急症表现。

3. 特殊人群注意:

孕妇:妊娠期肌酐升高需警惕先兆子痫,及时监测血压和尿蛋白。

儿童:生长发育期肌酐偏低属正常,但突然升高需排查遗传性肾病。

肌酐升高如同身体发出的“黄色警报”,既不可过度恐慌,也不能掉以轻心。通过科学解读指标、及时排查病因,并采取针对性干预措施,多数患者能有效延缓肾功能恶化。记住,肾脏的修复潜力巨大——临床案例显示,早期干预甚至可使部分患者的肌酐从400+ μmol/L降至正常范围。健康的生活方式与规范的医疗管理,是守护肾脏的最佳防线。