被屏幕重塑的视觉危机

清晨睁眼的第一刻,手机屏幕的蓝光已穿透视网膜;工作中长达数小时的电脑注视让眼球干涩发胀;深夜刷短视频的惯性动作正悄然透支着眼底细胞的寿命——这已成为当代人无法回避的视觉困境。数据显示,我国青少年近视率超50%,35岁以上人群中56.9%存在老花问题,而干眼症患者已接近3亿。眼睛健康不再只是医学议题,更是全民健康行动的核心战场。

为何现代人的眼睛如此脆弱?电子屏幕的高频使用、户外光照不足、饮食营养失衡,三者交织成一张损害视力的巨网。而护眼需求也从“病后治疗”转向“主动防御”,科学配方与创新产品正成为守护视力的新防线。

从症状到解决方案的科学拆解

一、视觉疲劳的“无声警报”

症状识别:

儿童群体:频繁眨眼、揉眼,阅读时书本距离过近,可能伴随头痛。

成人群体:长时间用眼后出现视物模糊、眼压升高,夜间驾驶时眩光敏感度增加。

特殊人群(如孕妇):激素变化可能加剧干眼症状,需警惕角膜敏感度变化。

病因溯源:

光损伤:电子屏幕的蓝光穿透角膜,引发视网膜氧化应激反应。

营养缺失:叶黄素、玉米黄质等光保护成分摄入不足,导致黄斑区防御力下降。

肌肉疲劳:睫状肌长期处于调节痉挛状态,加速近视发展。

二、护眼成分的科学解析与配方革新

1. 核心成分:从基础到前沿

叶黄素与玉米黄质:视网膜黄斑区的主要色素,过滤蓝光并中和自由基。研究显示,每日10mg叶黄素+2mg玉米黄质可降低老年黄斑变性风险43%。

花青素(越橘/蓝莓):促进视紫红质再生,改善暗适应能力。临床证实,连续服用4周可提升夜间视力清晰度。

Omega-3(DHA/EPA):修复泪膜脂质层,缓解干眼症。每日1g EPA+DHA组合可使干眼症状降低30%。

2. 创新配方的三大突破

复配增效技术:如海岸松树皮提取物(原花青素B1)与越橘的协同配方,可同时降低眼压并增强微循环。

剂型革新:叶黄素软糖、冻干固体饮料等形态突破传统胶囊的服用门槛,儿童接受度提升80%。

后生元应用:热灭活副干酪乳杆菌KW3110通过调节眼部免疫微环境,实现从肠道到眼轴的全身性保护。

3. 争议成分的理性看待

防蓝光眼镜:最新研究显示其对缓解视疲劳无明显作用,过度依赖可能延误用眼习惯调整。

维生素A过量风险:长期超量补充可能导致肝毒性,建议通过β-胡萝卜素(如胡萝卜、红薯)自然转化。

三、分人群护眼方案与实践指南

1. 儿童青少年:预防重于矫正

营养策略:选择含叶黄素酯(稳定性优于游离叶黄素)的咀嚼软糖,搭配每日2小时户外活动。

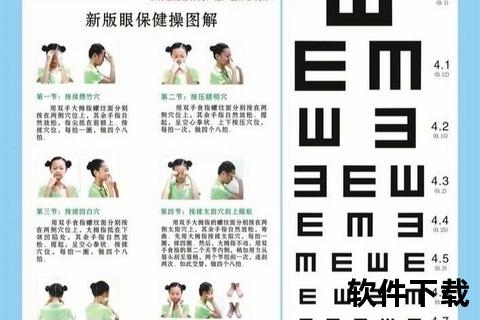

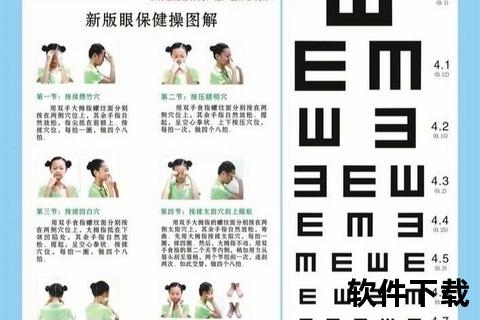

行为干预:使用“20-20-20法则”(每20分钟远眺6米外20秒),配合乒乓球运动锻炼眼肌追踪能力。

2. 办公族:对抗屏幕综合征

干眼管理:Omega-3(≥250mg/d)联合人工泪液,避免含防腐剂眼药水。

应急处理:热敷(40℃蒸汽眼罩10分钟)可快速缓解睑板腺堵塞。

3. 中老年人:退行性病变防御

黄斑保护:每日补充10mg叶黄素+2mg玉米黄质+5mg Meso-玉米黄质的三重组合,延缓AMD进展。

青光眼监控:定期检测眼压,富含硝酸盐的绿叶蔬菜(如菠菜)可通过扩张血管辅助降压。

四、症状分级与就医信号

家庭可处理范围:

轻度干眼(偶尔异物感):增加眨眼频率,使用无防腐剂人工泪液。

暂时性视疲劳:冷热交替敷眼(3分钟热敷+1分钟冷敷循环)。

需立即就医的预警信号:

突发视野缺损(如 curtain-like shadow)提示视网膜脱离。

眼痛伴恶心、虹视(灯光周围出现彩色光环)可能为急性青光眼发作。

结尾:构建视觉健康的主动防御体系

护眼不是一场与电子设备的“割席战”,而需建立系统性防护:

1. 习惯重塑:每工作日设置3次“护眼闹钟”,强制切换用眼模式。

2. 产品选择:优先选用含临床验证剂量(如叶黄素10mg/日)且复配抗氧化剂(维生素C、E)的产品。

3. 饮食升级:每周3次深海鱼(三文鱼、沙丁鱼)补充DHA,每日一把混合坚果(富含维生素E)。

眼睛的寿命,取决于今日的每一次微小干预。从读懂症状到科学行动,视力健康的主动权始终在每个人手中。