高血脂被称为“无声的杀手”,患者往往在体检或出现并发症时才意识到问题的严重性。据统计,我国成人高脂血症患病率已超过40%,且呈现年轻化趋势。作为动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD)的核心危险因素,科学管理血脂水平对降低心梗、脑卒中等致命风险至关重要。本文将从症状识别、科学用药到长期管理,提供系统化指导,帮助患者实现安全有效的血脂控制。

一、识别高血脂:症状、诊断与风险分层

1. 症状与隐匿性危害

高血脂早期常无典型症状,但长期未控制的患者可能出现以下表现:

物理体征:眼睑黄色瘤(脂肪沉积)、皮肤结节或肌腱增厚;

全身症状:头晕、乏力、胸闷,尤其在体力活动后加重;

并发症信号:突发胸痛(心绞痛)、肢体麻木(外周动脉阻塞)或急性炎(严重高甘油三酯血症)。

诊断依据:通过空腹血脂检测(总胆固醇、LDL-C、HDL-C、甘油三酯)明确分型,结合ASCVD风险评估工具(如冠脉钙化评分、ApoB等)制定个体化治疗目标。

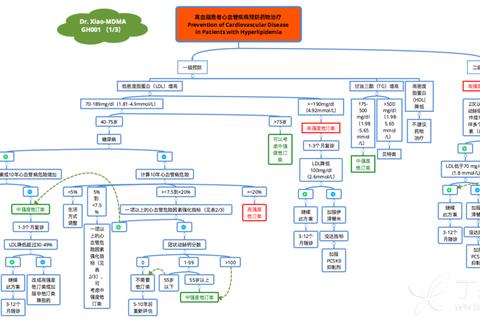

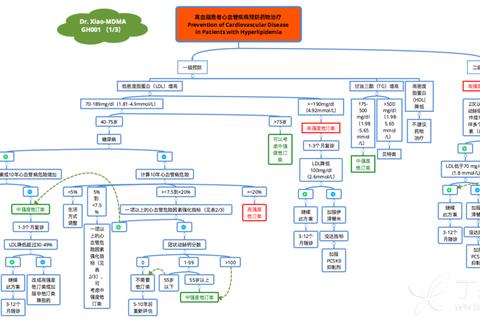

2. 风险分层与治疗目标

根据《中国血脂管理指南(2023年)》,患者需按ASCVD风险分层设定LDL-C目标:

低危人群:LDL-C <3.4 mmol/L;

中高危人群:LDL-C <2.6 mmol/L;

超高危人群(如糖尿病合并ASCVD):LDL-C <1.8 mmol/L。

二、药物治疗策略:科学选药与剂量优化

1. 主流药物分类与作用机制

他汀类药物(如阿托伐他汀):通过抑制胆固醇合成酶降低LDL-C,是绝大多数患者的首选药物,可降低心血管事件风险25%-50%。

贝特类药物(如非诺贝特):主降甘油三酯,适用于高甘油三酯血症患者,但需警惕肝功能异常风险。

PCSK9抑制剂(如依洛尤单抗):针对他汀不耐受或LDL-C未达标的高危患者,可额外降低LDL-C达60%。

其他辅助药物:胆固醇吸收抑制剂(依折麦布)、高纯度EPA(二十碳五烯酸)等,常与他汀联用以增强疗效。

2. 个体化用药方案

单药治疗:优先选择中等强度他汀(如瑞舒伐他汀10 mg/d),避免大剂量他汀导致的肌肉毒性。

联合用药:若LDL-C未达标,可联合依折麦布或PCSK9抑制剂。例如,他汀+依折麦布可使LDL-C再降15%-20%。

特殊人群调整:

肝肾功能不全者:慎用贝特类,优先选择经肾脏代谢较少的普伐他汀。

孕妇及哺乳期女性:禁用他汀及胆固醇吸收抑制剂,以生活方式干预为主。

三、安全用药:不良反应监测与应对

1. 常见副作用及处理

他汀相关肌肉症状(发生率约5%-10%):表现为肌痛或肌无力,需监测肌酸激酶(CK)。若CK超过正常上限5倍,应立即停药。

肝功能异常(发生率1%-3%):定期检测转氨酶,若超过3倍上限需减量或换药。

新发糖尿病风险:长期使用他汀可能轻度升高血糖,但心血管获益远大于风险。

2. 药物相互作用管理

CYP3A4酶抑制剂(如红霉素):可增加他汀血药浓度,需调整剂量或换用普伐他汀。

抗凝药物:贝特类可能增强华法林效果,需密切监测INR值。

四、长期管理优化:生活方式与监测体系

1. 非药物干预的协同作用

饮食控制:每日饱和脂肪摄入<总热量7%,胆固醇<300 mg,增加全谷物、深海鱼类及膳食纤维(25-40 g/d)。

运动处方:每周150分钟中等强度有氧运动(如快走、游泳),可提升HDL-C水平并降低甘油三酯。

心理调适:压力管理(冥想、社交活动)有助于改善代谢紊乱。

2. 动态监测与方案调整

血脂检测频率:初始治疗4-6周复查,达标后每3-6个月监测一次;

综合指标评估:除血脂外,需定期检查血糖、肝肾功能及颈动脉超声。

五、特殊人群管理要点

儿童与青少年:以生活方式干预为主,仅严重家族性高胆固醇血症需启动药物治疗(如依折麦布)。

老年人:优先选择低剂量他汀,避免多重用药导致的跌倒或认知障碍风险。

糖尿病合并高血脂:需同时控制血糖与LDL-C,推荐他汀联合依折麦布作为一线方案。

行动建议:家庭应急与就医信号

1. 家庭应急处理:若突发剧烈腹痛(疑似炎)或胸痛持续15分钟以上,立即就医;

2. 日常管理工具:使用血脂记录App跟踪数据,设置用药提醒;

3. 复诊计划:每半年至一年评估ASCVD风险,调整降脂目标。

高血脂管理是一场“持久战”,需要患者、家属与医疗团队的共同参与。通过科学用药、定期监测及生活方式重塑,绝大多数患者可实现血脂长期达标,显著降低心血管事件风险。记住,每一次服药和健康选择,都在为生命的长远质量积累“健康资本”。