月经量过多或经期延长是困扰许多女性的常见问题,可能伴随乏力、头晕等贫血症状,甚至影响日常生活。面对这种情况,合理使用止血药物是缓解症状的重要手段,但需结合病因科学选择。以下从药物分类、适用人群及安全用药原则等方面进行解析。

一、月经量多的常见原因与症状判断

月经量超过80ml(约每1-2小时浸透一片卫生巾)、经期持续超过7天,或伴随血块频繁排出,即可定义为月经过多。常见病因包括:

激素失调:如黄体功能不足、多囊卵巢综合征,占30%-40%;

器质性疾病:子宫肌瘤、子宫内膜息肉、子宫腺肌症等;

凝血功能障碍:血管性血友病、血小板减少症等;

药物因素:长期使用抗凝药或避孕环引发的副作用。

二、月经止血药物的分类与作用机制

根据作用原理,常用药物可分为五大类:

1. 抗纤溶药物

通过抑制纤维蛋白溶解系统,稳定已形成的血凝块。

代表药物:氨甲环酸(口服或注射)

适用情况:功能性子宫出血、子宫内膜异位症引起的经量过多

注意事项:血栓病史、肾功能不全者禁用,需监测凝血功能

2. 激素类药物

调节子宫内膜生长周期,减少异常出血。

孕激素类:地屈孕酮片、黄体酮胶囊,适用于黄体功能不足

短效避孕药:屈螺酮炔雌醇片,通过抑制排卵减少经量

雌激素类:苯甲酸雌二醇,用于急性大出血的快速止血

3. 中成药

通过凉血、化瘀、收缩子宫等多途径止血。

宫血宁胶囊:含重楼皂苷,适用于血热型出血

葆宫止血颗粒:调和气血,用于慢性渗血

云南白药:三七成分促进血小板聚集,对外伤性出血更佳

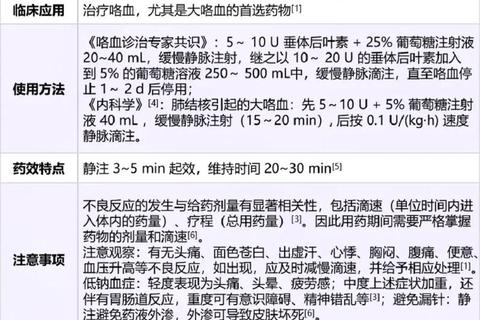

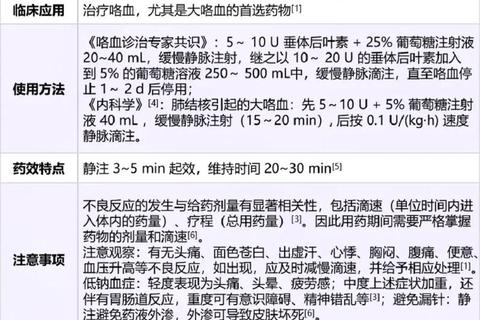

4. 宫缩剂与毛细血管保护剂

缩宫素:直接促进子宫平滑肌收缩,减少血窦开放

酚磺乙胺(止血敏):增强血小板粘附性,修复血管内皮

卡巴克络:降低毛细血管通透性,对慢性渗血有效

5. 维生素及凝血因子

维生素K:促进凝血因子合成,适用于凝血功能障碍

蛇毒血凝酶(巴曲亭):直接激活纤维蛋白原,但禁用于血栓患者

三、合理用药的“四步原则”

第一步:明确病因

突发性出血需排除妊娠相关疾病(如宫外孕)

持续性出血需通过B超、激素六项、凝血功能检测明确病因

第二步:分层治疗

| 出血程度 | 首选方案 | 示例 |

|--|--|-|

| 轻度(经量<100ml) | 中成药+生活方式调整 | 宫血宁胶囊+铁剂补充 |

| 中度(伴贫血) | 抗纤溶药+激素调节 | 氨甲环酸+地屈孕酮 |

| 重度(血红蛋白<70g/L) | 急诊止血+输血 | 雌激素静脉注射+缩宫素 |

第三步:特殊人群注意事项

青少年:优先选择中成药,避免激素干扰发育

围绝经期女性:需排除子宫内膜癌,慎用雌激素

孕妇/哺乳期:禁用抗纤溶药和缩宫素,可选维生素K

第四步:警惕药物相互作用

氨甲环酸与避孕药合用可能增加血栓风险

酚磺乙胺避免与氨基己酸联用,可能诱发DIC

四、何时需立即就医?

出现以下情况提示可能存在严重疾病:

1. 出血伴剧烈腹痛或发热(警惕宫外孕或感染)

2. 非经期流血或绝经后出血(需排除恶性肿瘤)

3. 药物治疗3天无效或血红蛋白持续下降

五、预防与长期管理建议

1. 记录月经日记:使用APP记录周期、经量及症状变化

2. 营养支持:补充铁(如琥珀酸亚铁)、维生素C促进吸收

3. 病因治疗:子宫肌瘤>5cm建议手术,多囊卵巢需长期激素管理

月经止血药是“治标”手段,科学用药需建立在明确诊断基础上。建议女性每年进行妇科检查,40岁以上增加子宫内膜厚度监测。通过医患配合,多数月经异常可得到有效控制。