月经是女性生殖健康的“晴雨表”,当卫生巾上出现暗红色血块时,许多女性会陷入焦虑:这是身体发出的危险信号吗?事实上,80%的女性都经历过经期血块,但背后的成因却大不相同。正确识别血块的性质,能帮助女性在自我保健与及时就医之间做出明智选择。

1. 子宫内膜的自然代谢

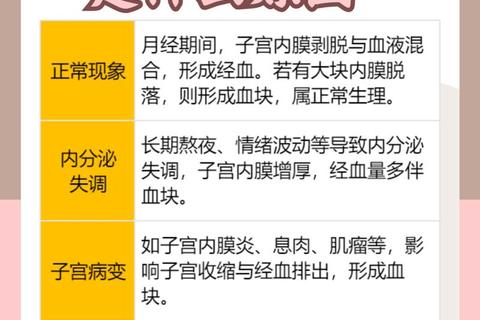

月经本质上是子宫内膜周期性脱落的过程。当大块内膜组织与血液混合排出时,会形成类似“肉块”的凝固体,直径通常小于小指指甲(约1-2厘米),颜色呈暗红或棕褐色。这类血块多出现在经期第2-3天,属于正常生理现象。

2. 经血凝固的物理机制

人体经血中含有纤维蛋白溶酶,正常情况下可防止血液凝固。但当经量过大(每小时渗透整片卫生巾)或久坐超过2小时,血液在潴留时间延长,超出酶的作用范围,就会形成深红色凝块。这类血块质地较软,按压易碎,通常无特殊气味。

3. 体位影响的典型案例

子宫位置异常(如前屈或后屈)或长期保持坐姿的女性,经血易在宫腔褶皱处积聚,形成团块状排出。改变体位(如站立活动)后血块减少的现象,可佐证这一成因。

当血块伴随以下特征时,需警惕妇科疾病:

常见关联疾病:

1. 子宫结构异常:黏膜下肌瘤(占位效应阻碍经血排出)、子宫腺肌症(子宫内膜侵入肌层导致异常出血)

2. 激素失衡:多囊卵巢综合征(PCOS)导致子宫内膜过度增生,脱落时形成大块组织

3. 凝血功能障碍:如血小板减少症,经血中可见大量松散絮状凝块

就医检查金标准:

1. 基础筛查:血常规(排查贫血)、激素六项(评估内分泌)、凝血功能检测

2. 影像学检查:经超声(识别肌瘤/息肉)、宫腔声学造影(观察宫腔形态)

3. 组织活检:针对疑似子宫内膜病变者进行诊刮取样

阶梯式治疗方案:

家庭护理三原则:

1. 观察记录:用月经杯量化出血量(正常为20-80ml),手机拍照记录血块性状

2. 体位调节:每1小时起身活动,睡眠时采用侧卧位促进经血引流

3. 温控保养:经期使用40℃热敷垫置于下腹,每日2次,每次15分钟

特殊人群注意事项:

根据美国妇产科医师学会(ACOG)建议,出现以下情况应在72小时内就诊:

1. 浸透卫生巾/棉条速度较平时加快2倍

2. 血块伴随组织物排出(尤其有停经史者)

3. 非经期出现血块样分泌物

对于偶发血块(每月<3次)且无其他症状者,可通过调整生活方式观察2-3个月周期。建议建立月经健康档案,记录周期长度、出血量、血块特征等信息,为医生诊断提供连续数据支持。