新生儿从呱呱坠地的那一刻起,就牵动着全家人的心。面对孩子可能出现的黄疸、肺炎等常见疾病,以及突发意外带来的医疗支出,及时办理医保已成为现代家庭守护孩子健康的重要防线。许多家长对医保报销的具体规则仍存在认知盲区:为什么同样的疾病在不同医院报销金额不同?跨省就医是否会影响报销?本文将带您穿透政策迷雾,掌握优化医疗支出的核心逻辑。

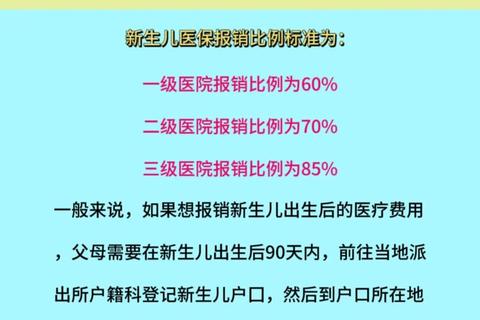

新生儿医保的报销体系由门诊、住院、大病三个核心模块构成,每个模块的报销规则如同精密齿轮,共同保障着医疗费用的合理分担。以普通门诊为例,年度起付线通常设定为100-800元,超过部分按30%-65%比例报销,但具体到深圳等发达地区,甲类药品报销比例可达80%。住院报销则呈现阶梯式结构,三级医院起付标准普遍在500-1000元,报销比例约55%-80%,而一级医院往往不设起付线且报销比例提高至65%-90%。

重大疾病保障是医保体系的"安全阀"。对于白血病、先天性心脏病等30余种特殊病种,多地实行"零起付+高比例"政策,如福州将34种门诊特殊病种纳入保障,报销比例达60%-90%。这种设计既减轻了家庭经济压力,也为危重患儿争取了治疗时机。

医院等级制度直接决定了报销梯度。在H市的三级医院,8000元合规医疗费经1000元起付线后,实际报销4200元;若选择二级医院,同等费用可多获560元补偿。这种经济杠杆引导家长理性就医,避免盲目追求"顶级医院",造成医疗资源挤兑。

地域政策差异则构成了更复杂的拼图。深圳门诊年度限额1000元,住院医用材料按国产/进口区分报销(90% vs 60%),而海南2025年新政更开创性地实行"双年度保障",按时参保可同时享受出生当年及次年待遇。跨省就医时,这种差异更加凸显:某新生儿在上海三级医院治疗,合规费用可能报销70%,若转诊至云南同等级医院,比例可能降至60%。

跨省就医的复杂性主要源于备案制度和目录差异。通过"国家医保服务平台"APP办理异地就医备案后,在开通跨省结算的医院可实时报销。但需注意三点:一是药品目录执行就医地标准,可能造成部分药品自费;二是诊疗项目按参保地政策报销;三是急诊未备案者需先行垫付,回参保地提交住院病历、费用清单等10余项材料。

典型案例中,福州新生儿在深圳突发肺炎住院,家长通过"闽政通"完成备案后,3万元医疗费直接结算报销1.8万元,较未备案情况多获得3000元补偿。这凸显了预先政策了解的重要性。

1. 时间窗口把控:把握出生后90天参保黄金期,可追溯报销出生即产生的费用。如武汉某早产儿在保温箱治疗15天后参保,成功报销2.1万元。

2. 医疗机构选择策略:常见疾病优先社区医院(报销65%),复杂病情经转诊至三级医院,避免盲目跨省就医产生更高自付。

3. 票据管理体系:建立专用档案袋收集门诊发票、出院小结、用药清单,电子票据同步备份至云存储,防止票据丢失影响2年内补报权益。

4. 动态政策追踪:关注"国家医保局"微信公众号,及时获取年度缴费标准调整、药品目录更新等信息。如2025年起多地取消大病保险封顶线,血友病等病种报销比例提升至85%。

1. "全包"幻想:营养剂、早教体检、非必要检查(如基因检测)均属自费项目,某家庭误将1万元脐带血储存费申报被拒。

2. 重复报销误区:商业保险与医保报销遵循"补偿原则",某家长同时申请学平险和医保,最终合计报销不超过实际支出。

3. 时间认知偏差:福州明确规定出生90天后参保者,待遇自缴费次日起生效,某家庭因延迟参保错失6000元新生儿肺炎报销。

4. 医院等级误判:部分民营医院虽属"三级"但非定点机构,某家庭在高端私立医院分娩产生3万元费用无法报销。

站在2025年的政策节点,新生儿医保已形成"基础医保+大病保险+医疗救助"的三重防护。建议家长建立"3个立即"响应机制:立即明、立即落户、立即参保。通过"国家医保服务平台"绑定亲情账户,实时查询个人账户余额、报销进度,让科技赋能健康管理。当孩子成长的路上遭遇风雨,这份由国家托底、家庭共建的保障网络,将成为守护生命最初的温暖屏障。