月经是女性特有的生理周期,此时身体处于气血变化的关键阶段,针灸作为一种传统中医疗法,能否在此期间应用一直是公众关注的焦点。本文将从科学角度解析经期针灸的适用场景、禁忌穴位及操作规范,为不同需求的女性提供实用指导。

针灸通过刺激特定穴位调节气血运行和神经内分泌系统,对经期相关症状具有双向调节作用。研究表明,针灸可促进子宫局部血液循环,缓解平滑肌痉挛,从而改善痛经。其核心机制包括:

1. 活血化瘀:针对气滞血瘀型痛经,针刺三阴交、血海等穴位可疏通经络,加速代谢产物排出。

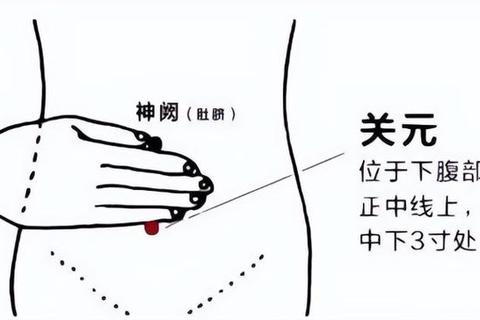

2. 温经散寒:艾灸关元、气海等穴位能提升腹部温度,改善寒凝血瘀引起的经血不畅。

3. 调节激素:通过下丘脑-垂体-卵巢轴调节前列腺素水平,减少子宫过度收缩。

1. 原发性痛经:针灸有效率可达80%以上,尤其对冷痛拒按、经血夹血块者效果显著。建议在经前5天开始治疗,隔日一次至月经来潮。

2. 月经不调:周期紊乱、经量过少者,针刺肾俞、太溪等穴位可调节内分泌;经期头痛者取太阳、风池等头部穴位。

3. 慢性病治疗:颈椎病、偏头痛等非妇科疾病,若针灸部位在四肢或头面部,通常不影响月经。

1. 经量较大者:前3天暂停针灸,待经量减少后恢复治疗。

2. 体质虚弱者:采用轻刺激手法,避免选取合谷、至阴等强效活血穴位。

3. 继发性痛经:如子宫内膜异位症引起的疼痛,需配合B超检查排除器质病变。

| 穴位名称 | 定位 | 禁忌原理 |

|-|||

| 三阴交 | 内踝尖上3寸 | 强力活血可能致经量骤增 |

| 关元 | 脐下3寸 | 直接刺激子宫易引发宫缩 |

| 血海 | 髌骨内上缘上2寸 | 过量刺激可能导致经期延长 |

| 次髎 | 第二骶后孔凹陷处 | 腰骶部穴位易影响盆腔血流 |

| 合谷 | 手背第一、二掌骨间 | 传统认为可能诱发流产或早产 |

(数据综合自)

1. 部位选择:优先采用上肢(如内关)、下肢(足三里)等远端穴位,避开腰腹敏感区。

2. 刺激强度:采用平补平泻手法,留针时间控制在15-20分钟。

3. 疗程设计:治疗妇科疾病时,建议从月经周期第5天开始,每周2-3次,连续3个月经周期。

4. 应急处理:若针灸后出现头晕、经量倍增等反应,立即起针并按压,必要时口服红糖姜茶。

1. 青春期女性:建议采用耳穴贴压替代针刺,取内分泌、子宫等耳穴,每日按压3-5次。

2. 备孕女性:排卵期后避免针刺腰骶部穴位,防止干扰受精卵着床。

3. 围绝经期女性:配合艾灸肝俞、肾俞等穴位,改善潮热盗汗等更年期症状。

出现以下情况需立即停止针灸并就医:

经期针灸的应用需遵循"个体化评估、动态化调整"原则。建议选择具有妇科针灸资质的医师,治疗前详细告知月经史及体质特点。通过科学认知与规范操作,针灸可成为女性经期健康管理的有效手段,但切忌盲目追求"通则不痛"而过度治疗。