月经周期是女性生理健康的“晴雨表”,它不仅反映生殖系统的功能状态,还与整体健康息息相关。许多女性对生理周期的认知仍停留在“记录经期”的层面,对其背后的科学规律及健康管理策略缺乏系统性了解。本文将从生理机制、追踪方法、异常信号识别、个性化管理方案四个维度,为女性提供实用的生理周期管理指南。

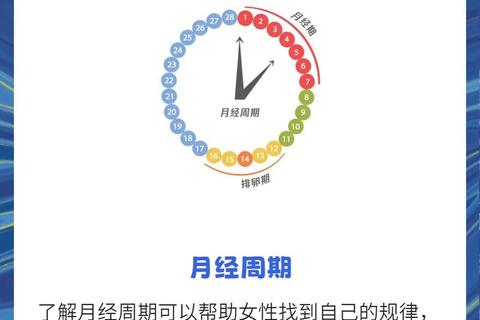

月经周期是下丘脑-垂体-卵巢轴调控的精密系统,通常分为四个阶段:

1. 月经期(第1-7天):激素水平降至最低,子宫内膜脱落形成经血,部分女性伴随腹痛、疲劳。

2. 卵泡期(第7-14天):雌激素上升,卵泡发育,子宫内膜增厚,身体代谢增强,情绪趋于稳定。

3. 排卵期(第14天左右):黄体生成素(LH)激增触发排卵,体温轻微上升,宫颈黏液变稀薄,受孕概率最高。

4. 黄体期(第15-28天):孕激素主导,子宫内膜为受精卵着床准备。若未受孕,激素骤降引发经前综合征(PMS)。

科学提示:周期长度在21-35天均属正常,但波动超过7天需警惕多囊卵巢综合征、甲状腺功能异常等疾病。

实用技巧:排卵试纸从月经第10天开始使用,接近强阳性时每日检测两次以提高准确性。

| 症状类型 | 可能病因 | 应对措施 |

||-|--|

| 周期短于21天 | 黄体功能不足、子宫肌瘤 | 妇科超声+激素六项检查 |

| 经量>80ml/周期 | 子宫内膜异位症、凝血障碍 | 及时补铁,排查病因 |

| 剧烈痛经伴呕吐 | 子宫腺肌症、盆腔炎 | 非甾体抗炎药+热敷|

| 闭经>3个月 | 多囊卵巢综合征、过度节食 | 内分泌科联合诊疗 |

1. 建立周期档案:连续记录3个月经周期的起止日、症状、情绪变化。

2. 针对性干预:根据阶段特点调整饮食、运动及工作强度(参考第四部分)。

3. 年度健康筛查:35岁以上女性每年进行妇科超声+激素水平检测。

掌握月经周期规律,本质上是与身体建立深度对话的过程。通过科学追踪与动态调整,女性不仅能优化健康状态,还能将生理特点转化为生活规划的“超能力”。当周期出现偏离常态的信号时,请记住:及时就医不是脆弱的表现,而是对自身健康负责的智慧选择。