当头痛、发热或感冒症状袭来时,许多人会从家庭药箱中翻出一板白色药片——酚氨咖敏片。这种价格亲民的复方感冒药因见效快而广为人知,但鲜有人注意到药盒上一连串的警示语。事实上,这种药物背后隐藏着复杂的成分配伍和特殊的用药规则,错误使用可能引发严重后果。

酚氨咖敏片由四种核心成分构成:氨基比林(0.1g)、对乙酰氨基酚(0.15g)、咖啡因(30mg)、马来酸氯苯那敏(2mg),每种成分通过不同机制协同发挥作用。

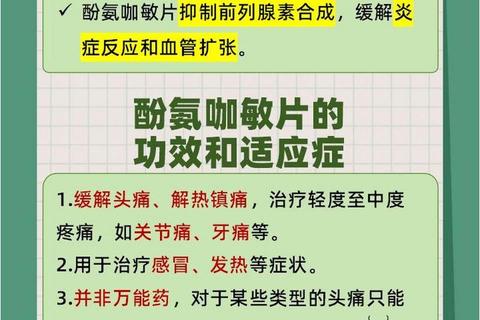

1. 解热镇痛双引擎

氨基比林通过抑制下丘脑前列腺素合成,直接作用于体温调节中枢,降低发热反应;同时阻断外周痛觉信号传递,对肌肉酸痛、关节疼痛效果显著。对乙酰氨基酚则侧重抑制外周组织的前列腺素生成,增强整体镇痛效果。咖啡因在此过程中扮演“增效剂”角色,通过收缩脑血管缓解头痛,并提升中枢神经对疼痛的耐受阈值。

2. 过敏反应控制链

马来酸氯苯那敏作为强效抗组胺成分,可阻断H1受体,快速抑制打喷嚏、流涕等过敏症状。但该成分可能引发嗜睡,而配方中的咖啡因恰好通过中枢兴奋作用抵消这一副作用,形成动态平衡。

适用场景:

尽管该药在基层医疗中广泛应用,但多项研究显示其存在显著风险:

1. 氨基比林的潜在威胁

作为争议性成分,氨基比林在胃酸环境下可与亚硝酸盐类物质反应生成亚硝胺——国际公认的1类致癌物。长期服用者发生膀胱癌、肾盂癌的风险较常人升高3-5倍。该成分可导致粒细胞缺乏症,一项针对1200例不良反应的分析显示,约7.3%的血液系统损害与该成分相关。

2. 特殊人群绝对禁忌

3. 致命性药物相互作用

与含乙醇制剂(如藿香正气水)同服会增强中枢抑制,导致呼吸衰竭;与抗凝药(华法林)联用增加出血风险;与单胺氧化酶抑制剂(部分抗抑郁药)合用可能引发高血压危象。

1. 剂量与疗程控制

成人单次剂量严格限定为1片(重症患者24小时内不超过4片),连续用药不超过3天。超过1周需监测血常规(重点观察中性粒细胞计数)及肾功能指标(肌酐清除率、尿蛋白)。

2. 症状识别与停药指征

出现以下情况需立即停药并就医:

3. 特殊场景处理建议

鉴于该药的潜在风险,WHO建议优先选择单一成分解热药(如对乙酰氨基酚片)。对于必须使用复方制剂者,可参考以下方案:

1. 分层用药策略

2. 预防性措施

需要特别提醒的是,2022年国家药监局已对部分厂家的酚氨咖敏片启动撤市程序,用药前务必核查药品批准文号有效性。当出现复杂症状时,及时通过互联网医院平台进行用药咨询,可获得更个性化的指导方案。